第1部 新薬の光と影

1) 特効新薬、年3500万円 免疫療法が飛躍的進化

男性はカップをゆっくりと持ち上げ、コーヒーをおいしそうに飲み干した。肺がんに侵されて約7年。手術や従来の抗がん剤治療を経て、自身の免疫機能を高める新タイプの抗がん剤「オプジーボ(一般名ニボルマブ)」と約2年前に出合った。「がんは今、ほとんど見えなくなりました。体調も悪くないです」。関東地方の無職、松本宏さん(69)は満足そうに言った。

持病の狭心症の検査で偶然、こぶし大のがんが見つかった。日本のがんで最も死亡数が多い肺がんだった。松本さんは当初、手術を受けたが、4年後に再発。抗がん剤治療を始めた。がんは小さくなったが、手足がしびれ、力が入らなくなっていった。抗がん剤の副作用だった。「治療を続けられるのか」と絶望的になった。

松本さんの主治医が、肺がんでの承認に向けてオプジーボの効果を確認する治験参加を提案したのは、そんな時だ。松本さんは「この薬に懸けよう」と決断。今も2週間に1度、オプジーボの点滴を受ける。

オプジーボは大人(体重60キロ)が一般的な使い方をすると年間の薬剤費が約3500万円と高額になるが、治験の松本さんには自己負担はない。1センチほどだったがんは、画像診断でほぼ見えなくなった。目立った副作用もない。

今年1月末、妻(65)が白血病になり、現在も入院中だ。松本さんは「心からホッとしている。まだまだ死ねない。妻のためにも」。

オプジーボは、がん細胞を直接攻撃する従来の抗がん剤とは異なり、免疫細胞が体内に侵入するウイルスや病原菌などを攻撃・排除し、病から守る仕組みを使う。その薬ががんの臨床医たちを驚かせた。一部のがんで、従来薬を上回る治療成績が確認されたからだ。

3月、大阪市で開かれた日本再生医療学会のシンポジウム。会場に準備した200あまりの座席では足りず、立ち見が出るほどの聴衆が集う中、壇上に登った日本がん免疫学会理事長の河上裕(ゆたか)・慶応大教授が語った。「(オプジーボが登場する前の)がん免疫療法は十分な効果がないと考えられてきた。だが時代は変わった。がんが進行し、治療法がなかった患者にオプジーボは明らかに効いている。これは驚異的だ」

◇

2人に1人ががんになる「がん大国」日本。国内のがん医療の向上を目指し、2006年にがん対策基本法が成立した。それから10年で何が変わり、次の10年で何を変える必要があるのか。第1部は、高い効果が期待できる一方、治療費の高額化など課題も見えてきた抗がん剤の今に迫る。

新しい仕組みでがんを攻撃するオプジーボ(一般名ニボルマブ)は、2014年9月に悪性黒色腫を対象に発売され、15年12月に肺がんの一部も使えるようになった。多くのがん治療では、まず手術か放射線によってがんの切除や破壊を目指す。その後、がんが残っていたり、再発したりした場合に抗がん剤治療が始まる。オプジーボが適応となる肺がんは、日本人の肺がんの85%を占める「非小細胞肺がん」で、切除できない進行・再発がんの患者だ。

肺がんに適応が広がってから間もなく使い始めたのが、横浜市の会社員、安西智雄さん(51)だ。13年前に肺がんと診断され、手術を受けたが3年半後に再発。放射線や抗がん剤を使った治療を繰り返してきた。しかし、最近になって薬の効き目が悪くなり、「このままでは後がない」と感じていたときにオプジーボが登場した。これまでに3回投与し、効果が表れるのを待ち望んでいる。

新薬に希望をつなぐ患者は、安西さんだけではない。

横浜市の映像ディレクター、長谷川一男さん(45)は3月18日、入院先の病院から小学6年の長女の卒業式に駆けつけた。現在は、肺がんの手術後に起きた感染症の治療をするため、抗がん剤は中止している。娘が他の児童とともに将来の夢を語る姿を見つめながら、「ずいぶん成長したな。こういう姿を見るために自分は生きてきたんだ」との思いが湧き上がった。

長谷川さんの肺がんが見つかったのは6年前。娘が入学する直前だった。せきが止まらず首の下部が腫れ、夜中に病院に駆け込んだ。検査で右肺に丸い影が見つかった。入院して受けた検査の結果は進行がん。喫煙歴はなかった。

骨に転移していたため手術できず、抗がん剤頼みの治療が始まった。がんは小さくなったが、半年で効かなくなった。最初の2年間で7種類の抗がん剤を使い、3年目に右肺を摘出した。「少しでも長く生きたい」と、加速器でエネルギーを高めた粒子でがんを狙い撃ちする粒子線治療など、あらゆる治療を受けた。

最初の診断から5年後の昨年、まさかの再発。「1〜2カ月は正気でいられなかった」。その中、患者会「ワンステップ!」を設立した。進行した状態で見つかることが多い肺がんの患者会は少ない。同年11月には、肺がん患者会の全国連絡会代表に就いた。患者会の活動は「自分らしく生きたい」という思いをかなえることにもなった。

3月27日に退院した長谷川さんは「粘って生きていると新薬が出てくるといわれるが、オプジーボもそんな薬。体調が整えば、治療を再開したい」と話す。6人暮らしの安西さんには大学に通う2人の子どもがいる。「がんに負けられない。苦しくても、患者は目の前のがんと向き合うしかない。がん患者は新薬に望みを託しながら生きている」

| Opdivo オプジーボ(一般名:ニボルマブ(遺伝子組換え))は、ヒトPD-1に対するヒト型IgG4モノクローナル抗体です。

オプジーボは、PD-1とPD-1リガンド(PD-L1およびPD-L2)との結合を阻害することで、がん細胞により不応答となっていた抗原特異的T細胞を回復・活性化させ、抗腫瘍効果を示します。

がん細胞は免疫機能の働きにブレーキをかける

免疫機能が正常に働いている状態では、私たちの体はがん細胞を「自分ではないもの」と判定し、T細胞という免疫細胞が主役となって、がん細胞を攻撃します。

しかし、がん細胞は免疫機能による攻撃を受けないように、PD-L1という物質を作り出します。このPD-L1という物質が、がん細胞を攻撃するT細胞のPD-1受容体と結合すると、「がん細胞への攻撃を止めろ!」という信号が発信されます。こうして免疫機能にブレーキがかかり、T細胞はがん細胞への攻撃ができなくなってしまうことがわかりました。

オプジーボの作用

オプジーボは、抗PD-1抗体と呼ばれるお薬です。オプジーボはT細胞のPD-1に結合して、がん細胞から作り出されたPD-L1との結合を阻止することにより、免疫機能にブレーキがかからないようにして、T細胞のがん細胞を攻撃する力を高めます。

|

2) 免疫の「ブレーキ」外す

2014年9月、バイオ医薬などの分野で優れた業績を上げた研究者らを顕彰する「唐奨」の授賞式が台北市で開かれた。「東洋のノーベル賞」とも呼ばれる賞の受賞者に選ばれたのが、本庶佑(ほんじょたすく)・京都大客員教授(74)だ。免疫学の第一人者である本庶さんのグループが、がんと戦う免疫機能を高める上でカギを握る「PD−1分子」を発見したことが評価された。この分子が、抗がん剤「オプジーボ」(一般名ニボルマブ)を生み出した。

がん細胞やウイルスなどと戦う免疫細胞には、攻撃を仕掛ける「アクセル」と、相手が敵か味方かを判断して攻撃を抑える「ブレーキ」がある。がんは、免疫細胞が攻撃しようとすると、逆に免疫細胞のブレーキを働かせて、攻撃してこないようにする。オプジーボは、このブレーキが働かないようにして免疫細胞の攻撃を再開させる。

本庶さんのグループは1990年代初め、未知の遺伝子を見つけ、「PD−1」と名付けた。その働きを突き止めるためPD−1の遺伝子を人工的に失わせたマウスを作製すると、関節炎や腎炎など、免疫が過剰に働くと起きる症状が表れた。免疫のブレーキが外れた証拠だった。

本庶さんらは02年、これらの成果を論文にまとめた。「いずれ、がん治療はこの免疫療法に取って代わられるだろう」と期待を膨らませたが、論文はほとんど報道されなかった。薬の開発も、「これからがとても大変だったんだ」と本庶さんは苦笑いした。

どの製薬会社も開発に尻込みをした。免疫の仕組みを使う「がん免疫療法」は、長く手術、放射線、抗がん剤に並ぶ「第4の治療法になる」と期待されたが大半は成功せず、「眉唾もの」と見られていたためだ。逆風の中、本庶さんの恩師と付き合いのあった小野薬品工業(大阪市)が理解を示し、共同開発が始まった。

薬を作るには、PD−1分子の働きを邪魔する「抗体」が欠かせなかった。だが、小野薬品には抗体を作る技術がなかった。パートナーを探したが、十数社に断られた。小野薬品の粟田浩・開発本部長は「リスクが大きいと見られたのか……。『(がん免疫にかかわると)会社がつぶれるよ』と忠告されたこともあった」と振り返る。

その後、米ベンチャー企業(Medarex)との提携で抗体を入手でき、オプジーボが誕生した。免疫をつかさどるPD−1が作り出す分子を「関門役(チェックポイント)」に見立てて、新薬は「免疫チェックポイント阻害剤」と呼ばれる。

12年、臨床医学誌の最高峰「ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン」に、「オプジーボが従来の抗がん剤より成績が良かった」との論文が掲載されると、米経済紙ウォール・ストリート・ジャーナルなどが大きく報じた。13年には、米科学誌サイエンスが、その年の画期的な研究「ブレークスルー・オブ・ザ・イヤー」に、このがん免疫療法を選んだ。本庶さんらが見つけた目に見えない小さな分子が、がん治療の新たな扉を開いた。

小野薬品は50年くらい前に「プロスタグランジン」という脂質の化合物に関する創薬を行っていました。後のノーベル賞受賞者4人を含む、世界最高レベルの医師などの下へ出向いて、持ち帰った材料をベースに創薬を進めました。今でいうオープンイノベーション(企業の枠を超えた革新)を行っていたのです。

そのときに、プロスタグランジンという化合物に取り組むことを推してくれ、海外の先生方に道をつけてくれたのが、京都大学の早石修教授(当時)でした。

早石先生の門下生だったというつながりから、私たちは京都大学の本庶佑教授(当時)とも長年共同研究を行っていました。その過程で、本庶先生が

1992年に「オプジーボ」(小野薬品工業が米ブリストル・マイヤーズ

スクイブと開発した新薬)がターゲットとするタンパク質「PD-1」を発見し、縁あって小野薬品がその創薬に携わることになったワケです。

今でこそ会社を支える化合物になりそうですが、当時はわれわれの持っている化合物の中で、会社として注力するような、期待の大きな化合物ではなかった。海のものとも山のものともつかぬPD-1は隅っこにあって、携わっていた研究員が細々と創薬研究を継続していました。そういう研究を認める会社の風土があったのも、幸運の一つかなと思います。

小野薬品には、薬にするために必要な抗体化の技術がありませんでした。そこで、国内で仕事をしている抗体技術のある会社13社に当たったのですが、すべての会社から断られた。なぜなら、がん免疫療法が「信頼できないもの」と思われていたからです。断られたのみならず、「そんなことをやっていたら、会社を潰しますよ」というような辛辣な意見ももらいました。

国内はダメでしたので、パートナーを求めて海外に行ったところ、米メダレックス社とのめぐり合わせがあって組むことになりました。ここは、がん免疫に真剣に取り組んでいた会社で、後に世界初のがん免疫薬「Yervoy(ipilimumab)」を創製しました。PD-1にも強い興味を持っていました。2011年にメダレックスが

BMSに買収されて、小野薬品とBMSのチームができあがりました。

2005/5/12

小野薬品工業とMedarex(本社:米国ニュージャージー州)は、全く新しい作用機序の癌治療薬として可能性が期待される「完全ヒト型抗PD-1

抗体」について共同研究契約を締結しましたので、お知らせいたします。

両社は、小野薬品が有するPD-1 に関する知的財産とメダレックス社のヒト型抗体開発システムUltiMab®を組み合わせて、すでに完全ヒト型抗PD-1

抗体の医薬品候補の作製に取りかかっており、1〜2 年後を目処に臨床試験に入れるものと期待しております。

米ブリストルマイヤーズスクイブ(BMS)は2009年7月22日、バイオ企業メダレックスを24億ドル、1株当たり16ドルで買収すると発表した。

|

「私はこれらの薬を、すぐ患者に使いたい。だが問題は、価格が高すぎることだ」。2015年5月、米シカゴで開かれた米国臨床腫瘍学会の全体会合で、メモリアル・スローンケタリングがんセンター(米ニューヨーク市)のレオナルド・サルツ医師が、数千人の聴衆に訴えた。がん治療に関わる世界の医師らが参加する最大規模の学会。医療費の高額化が話題になる異例の会合となった。

サルツ医師が懸念を示した薬は、オプジーボ(一般名ニボルマブ)など、免疫の仕組みを利用した新タイプの抗がん剤だ。サルツ医師は、オプジーボともう1剤の組み合わせで、がんが転移した米国の患者全員が使うことになると、年間1740億ドル(約20兆円)の薬剤費がかかると訴えた。学会では、新タイプの薬に関する演題が100近くに上った。日本から参加した肺がん専門医は「これらの薬の効果の高さを示す成果が話題を独占した。だが、印象に残ったのはコストの問題だ」と振り返る。

米国で、薬価の高騰は「ファイナンシャル・トキシティ(財政的な毒)」とも呼ばれる。サルツ医師は毎日新聞の取材に、「薬価の高騰は患者が直接被害を受ける。医師である私たちが、医療費のコスト、特に薬価について行動しなければならない」と語った。

国のルールに基づき審議会で薬価が決まる日本とは異なり、米国では、連邦法によって医薬品の価格は製薬会社が自由に決める。米国の薬価制度に詳しい恩田光子・大阪薬科大准教授は「米国の医療は『価値のあるものは高く評価され、価値のないものは整理されるべきだ』という市場メカニズムが前提だ。競争原理が働くため、高額な医薬品も競合品が出れば値崩れする」と説明する。

一方、研究開発の費用の増加などに伴い、新薬の価格は上がり続けている。オプジーボが高額な理由についても、小野薬品工業広報部は「研究開発費や、薬に必要な抗体の製造コストなどが高いため」と説明する。米ボストン在住の医師、大西睦子さんは「一般的に医療は新しい方がより良いと考える文化があるため、効果はほぼ同じであっても、新しい抗がん剤ほど高くなりやすい」と話す。

この薬価の高騰化に、米国内でも異論が出始めた。14年3月の連邦議会で、民主党議員が、C型肝炎の新薬の価格の高さに関して、発売元の製薬会社に価格算定の根拠などの説明を求めたのだ。焦点は「高額な薬の効果がコストに見合うか」。恩田准教授は「米国では、製薬企業の価格設定に連邦政府が干渉するのはタブーだった。高額な商品が増える中、製薬企業には、価格などに見合うバリュー(価値)を持つかを説明する責任が求められ始めている」と変化を指摘する。

米国の薬価は日本の薬価算定にも影響する。日本の薬価を決める際、同じ薬が先に販売された欧米の薬価を参照し、引き下げや引き上げを検討するためだ。大西さんは「薬の高額化は、日本も人ごとではない。気がついたら医療保険財政の破綻、ということにならないか心配だ」。

2000年以降急騰 「分子標的」開発高額 日米医師分析

国内外で抗がん剤の価格が急激に高額化している実態が、米国や日本の医師の分析で明らかになった。日本では2000年代以降、がん細胞を狙って攻撃する「分子標的薬」の登場によって新たに承認された抗がん剤の価格が急上昇している。米国でも、2010〜14年には月額約1万ドル(約110万円)となり、2000年以前の約5倍に急騰。さらに、最近発売された免疫の仕組みを利用する新タイプの薬が高額化に拍車をかけている。

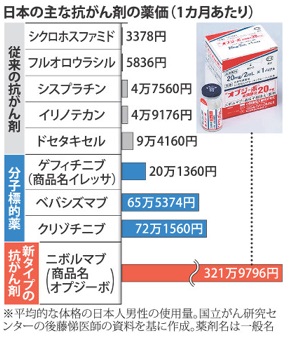

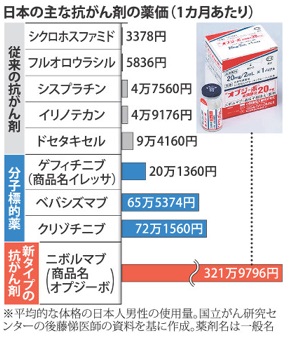

国立がん研究センターの後藤悌(やすし)医師が国内の肺がんの抗がん剤について、平均的な体格の日本人男性が使用する場合の1カ月当たりの薬価を集計。1983年に承認された「シスプラチン」など、がん細胞の増殖を抑えて死滅させる抗がん剤は、ほとんどが月額10万円以下だった。しかし、肺分子標的薬「イレッサ」(一般名ゲフィチニブ)が登場した2002年以降は同数十万円に上がり、最近2〜3年は同70万〜80万円になるものも出ていた。さらに、2015年に同300万円を超える新タイプの抗がん剤「オプジーボ」(一般名ニボルマブ)が適応になった。日本は、高額療養費制度によって患者の所得に応じて自己負担には上限があり、70歳未満(夫婦と子ども1人の世帯)では月3万54000円〜約25万2600円。差額は医療保険者が負担する。

米ニューヨーク市のメモリアル・スローンケタリングがんセンターのチームは、新たに承認されたがん新薬の価格を1975年から5年ごとに比べた。その結果、1975〜79年は同約130ドル、30種類の新薬が登場した95〜99年は同1770ドルに上昇。その後も価格は上がり、00〜04年に同4716ドル、直近の10〜14年は同9905ドルと急激な価格の上がり方になっている。

抗がん剤が高額化する背景には、新たな仕組みの抗がん剤開発の成功確率が低く、開発期間、研究費がかかることがある。その上、分子標的薬は対象となる患者が少ないため、薬価が高額化しやすい傾向がある。

|

2月に開かれた厚生労働省の医薬品等安全対策部会で、委員の国頭(くにとう)英夫・日赤医療センター化学療法科部長が部会と関係のない発言を始めた。「たった1剤が出たことで国家が滅ぶことにならないか。真剣に心配している」。国頭さんが指摘した薬は、新たな仕組みでがん細胞を破壊する抗がん剤「オプジーボ」(一般名ニボルマブ)。部会で扱う安全対策とは、まるで異なる内容の発言だった。

「国が滅ぶ」とは、どういうことか。国頭さんによると、大人(体重60キロ)は1回133万円かかる。2週間おきに点滴を受けると、1人で年約3460万円になる。昨年12月にオプジーボが使えるようになった肺がんの一種「非小細胞肺がん」で手術での治癒が難しい患者は、国内で少なくとも年5万人に上ると見積もられる。もし全員が使えば、その薬剤費などは年約2兆円だ。

オプジーボは「夢の新薬」ではない。薬が効いて肺がんが小さくなる患者は2割程度しかない。一方、オプジーボが効く患者の場合、治癒する可能性もある。分子標的薬と異なり、オプジーボが効くかどうかを事前に調べる方法がなく、薬のやめどきも決めにくい。このため、医師は「使いたい」という患者の希望を拒みにくい。

現在、日本の年間薬剤費は約10兆円。国頭さんは「2兆円は幻となった新国立競技場8個分。いかにとんでもない額か理解できるだろう。オプジーボの適応は今後も広がり、オプジーボ以外にも高額薬が続々登場するはずだ。一刻も早い対処が必要と思うと、黙ってはいられなかった」と危機感をあらわにする。

最近の薬価の高騰に、医療者の意識にも変化が表れている。肺がんの治療法をまとめる診療ガイドライン見直しを検討する日本肺癌学会の委員会で、手術後の抗がん剤治療が議題に上った。その際に、有効性や副作用に加え「費用の問題も考えるべきだ」との声が上がったのだ。

同学会肺がん医療向上委員長の中西洋一・九州大教授は「医療者がコストのことを考えながら治療すべきではない。効く人、効かない人を事前に判断する方法の研究に力を入れるべきだ」と話す。一方、ガイドライン検討委員長の山本信之・和歌山県立医大教授は「オプジーボが出て、これまで以上に薬のコストが注目されている。私たちも本腰を入れてコストを考えねばならない。だが、『1年寿命を延ばすのにいくらまでかけるか』という問題を、一体どのように議論すればいいのか……」と戸惑う。

国の高額療養費制度によって、患者の医療費の自己負担は所得に応じて一定額までで抑えられているが、残りは加入者が支払う保険料や税金などでまかなわれる。オプジーボを使い、肺がん患者の治療に当たる国立がん研究センター中央病院の後藤悌(やすし)医師は訴える。「薬のコストを考えず、医療を続けることがいいのか。根深い問題だが、将来の世代に負担を先送りする今のシステムでは、いずれ立ちゆかなくなる」

5) 日々高まる患者の期待

「北海道肺がん患者と家族の会」の代表、野村玲子さん(68)=札幌市=は、いつも携帯電話を手放さない。患者からの電話やメールの相談が毎日のように寄せられるからだ。「自分ががんになったことを受け入れられない。オプジーボ(一般名ニボルマブ)、そして次の新薬まで頑張りたい」「春まで頑張れば、新しい薬が出ると聞いた。それを目標に生きている」。患者の新薬への期待は高い。

それだけに「薬の高額化が国の医療財政を圧迫する」という議論を耳にすると、複雑な思いになる。野村さんも59歳で肺がんが見つかり、手術や放射線治療を受けたが2度再発。4年前から抗がん剤「イレッサ」(一般名ゲフィチニブ)を服用する。副作用で足の指先から出血する経験もしたが、1人で悩む患者がいると思うと動かずにはいられない。

野村さんは「自分の医療費によって若い世代に負担をかけることは望まないが、多くの患者は、治療や副作用の不安、命や先行きの不安で心がボロボロ。必死に闘っている人たちをこれ以上、追い詰めない方法はないのか」と訴える。

毎日新聞は3月、全国がん患者団体連合会に加盟する30団体に、がんの医療費に関するアンケート調査を実施した。その結果からも、同様の思いが浮かぶ。

27団体からの回答を分析したところ、最近増えている患者の悩み(複数回答)は「医療費の負担」(11団体)が「仕事との両立」(18団体)に次いで2番目に多かった一方、抗がん剤に対するイメージ(複数回答)を聞くと「治癒を目指すため不可欠」(24団体)、「新たな仕組みの抗がん剤開発に期待」(23団体)と希望を託す声が、「副作用」(18団体)、「薬価の低減」(14団体)という不安や要望を上回った。

一方、国の医療費総額は増加を続け、2013年度は前年度比2.2%増の40兆610億円と、初の40兆円超えとなった。高齢化に加え、医療技術の進歩などが要因だ。さらに、患者の医療費の自己負担を所得に応じて一定額に抑える「高額療養費制度」の利用が大きく伸びている。13年度の全国の支給件数は約5406万件、支給額は約2兆2200億円だった。

患者の自己負担分との差額を負担する企業の健康保険組合や国民健康保険組合など医療保険者の財政も厳しい。健康保険組合連合会(健保連)の14年度決算では、1409組合のうち741組合が赤字だった。さらに同年度に健保連の各組合に申請があった医療費のうち、1カ月の医療費が1000万円以上の申請が300件、そのうちがんの治療費が17件だった。

健保連の白川修二副会長は「画期的で患者の命に関わる重要な薬については、当然保険でカバーすべきであり、それは保険の本来の役目と考えている。一方、全てを保険の対象にするのではなく、市販品の類似薬などは外すなど、国民も医療費の無駄をどのようになくしていくかを考えることが必要だ。患者個人の負担だけではなく医療費全体について議論していかねばならない」と語る。

2月下旬、東京都立駒込病院(東京都文京区)の一角で、下山達(たつ)・腫瘍内科医長が看護師らを集め、抗がん剤の勉強会を開いた。この日のテーマは、がん細胞を狙い撃ちする「分子標的薬」。従来の抗がん剤との仕組みの違いや、副作用対策として皮膚のケアの大切さなどを解説した。話す内容は、病院内で開く患者向け講演とほぼ同じにしている。「患者がどこまで知っているかを看護師も理解した上で接してほしい」と下山さん。

現在、約100種類もある抗がん剤開発の歴史は、第二次世界大戦にさかのぼる。毒ガスの一種が、血液のがんの治療に使えるのではないかと研究が始まった。その後、白金(プラチナ)や細菌などにがん細胞を死滅させる作用があることが分かり、1970年ごろから次々と新しい抗がん剤が登場した。一方、これらは正常細胞も攻撃するため、副作用も重い。このため、「がん細胞だけを狙い撃ちする薬」として分子標的薬が生まれた。

がんの遺伝子レベルの研究が進み、がんに特徴的なたんぱく質などが見つかってきた。分子標的薬は、このたんぱく質などの働きをピンポイントで抑えて、がんの増殖や転移を止める。同病院呼吸器内科の細見幸生医長は「自分が医師になった95年ごろは、肺がんで最初の抗がん剤が効かなければ、打つ手がなかった」と振り返る。だが、2002年に分子標的薬「イレッサ」(一般名ゲフィチニブ)が登場すると、「その効果に驚いた。緊急入院してきた状態の悪い男性が、10日後には歩いて退院したのだから」と話す。

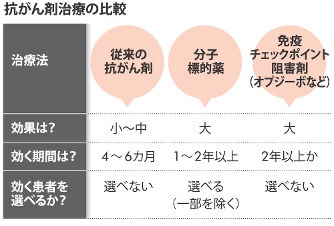

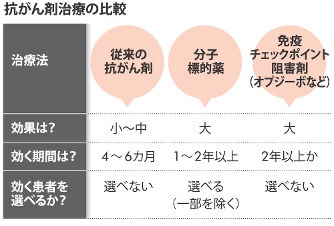

抗がん剤の効果を示す指標に「奏功率」がある。これは、薬の効果や安全性を調べる臨床試験に参加した人のうち、画像検査でがんの大きさ(直径)が30%以上縮小したと判定された人の割合だ。分子標的薬は、遺伝子の特徴から効果がある患者を事前に絞り込むことができるため、一般に奏功率は高い。免疫の仕組みを利用した新タイプの薬(オプジーボ=一般名ニボルマブ=など)は、事前の患者の絞り込みが難しく、奏功率は2〜3割だ。ただし、奏効率だけでは、投薬後に生きられる期間や割合は分からない。

実際の医療現場では、画像検査や血液に含まれるがんに特徴的な物質(腫瘍マーカー)の変化なども参考にして、2〜3カ月かけて効果を判断する。効果が十分ではなくても、延命を目指す場合はがんが大きくならない限り継続することもある。

一方、分子標的薬も副作用はゼロではない。イレッサでも重症化すると死に至る場合もある「間質性肺炎」などの副作用が大きな問題になった。オプジーボにも、副作用が出る場合がある。日本臨床腫瘍学会などは今年1月、免疫を強めることで起きると考えられる副作用として、大腸炎、甲状腺機能低下症、1型糖尿病などを挙げた。厚生労働省も同月、1型糖尿病の副作用が出ていることを受け、注意を求める通知を日本医師会などに出した。下山さんは「抗がん剤の種類が増え、副作用も多彩になっている。医療者もそれに対処する幅広い知識が求められている」と話す。

7)

抗がん剤は、手術、放射線治療とともにがん治療には欠かせない。しかし、他の病気の薬と比べ、副作用による心身の苦痛を伴うことが多いうえ、必ず効果が期待できるとは限らない。

「『副作用が重い』というイメージが強く、患者は抗がん剤に対して漠然とした不安を持つ。その不安な気持ちを引き出し、最初に正しい情報や対処法を伝えることが大切」。千葉県がんセンター(千葉市)の山田みつぎ看護師長はこう言う。山田さんはがん看護の専門看護師で、抗がん剤の専門知識を持つ「がん化学療法看護認定看護師」だ。

抗がん剤の種類や量によって、副作用の出方はさまざまだが、山田さんは「副作用は日常生活の工夫や適切な処置で軽減が可能」という。同センターは、治療開始時に看護師が患者や家族と面談し、予想される副作用を伝える。その際、患者の仕事や生活状況などを聞き取り、一人一人に合った対処法を考えていく。

副作用で増えているのが「しびれ」。完全な予防は難しいが、しびれた部位を温めたり、患部を軽く動かしたりすることで和らぐ。生活や仕事への影響が深刻な場合は、副作用が少ない抗がん剤への変更も検討する。山田さんは「患者の心や体の変化を把握して支援することが、不安の解消にもつながる」と話す。

全国のがん診療の拠点となる「がん診療連携拠点病院」には、専門的な知識を持つ看護師の配置が求められているが、副作用の予防や軽減に十分な対応ができている施設は少ないのが現実だ。

「治療しなくていい選択肢はあるんでしょうか」。3月中旬、卵巣がん体験者の会「スマイリー」の片木美穂代表のもとに女性患者が相談に訪れた。片木さんも卵巣がん体験者で、勉強会や情報交換の場を設け、相談に乗る。時間をかけて女性の話を聞くうちに、副作用の吐き気に主治医が対応してくれず、不安や孤独感を強めていたことが分かった。さらに、インターネットで「抗がん剤治療は意味がない」という医師の主張や、それに対する別の医師の反論を読み、「何が正しいのか」と混乱を深めていた。「患者が根拠のない治療法を選んだり、治療に悩んだりするのは、医療者が患者の不安や副作用のつらさに十分寄り添えていないことも影響している」と片木さん。

治療に悩む多くの患者と向き合ってきた日本医科大武蔵小杉病院の勝俣範之教授(腫瘍内科)も、患者の気持ちを代弁する。「がん治療はつらいことも多く、患者は病気や治療から逃れたいという気持ちがある。そこに『抗がん剤が悪』という情報を目にすると、飛びついてしまう」。勝俣教授は、患者の「医療不信」も背景にあると指摘する。

「患者に治療内容を説明するインフォームドコンセント(十分な説明に基づく同意)は、医療者と患者が治療について一緒に考える共同作業。がんと言われて頭が真っ白の患者に医療者は情報提供だけして後は患者に決めさせるというのは、患者に責任を取らせる冷たい姿勢だ。患者との対話を重視しなければ、医療不信は解消できない」

8) 費用対効果で不利益も

英国には、薬が効果に見合った価格になっているかを評価する機関「英国立医療技術評価機構(NICE)」がある。昨年12月、NICEが新しいタイプの抗がん剤「オプジーボ」(一般名ニボルマブ)を一部の肺がんに使うことについて、公的保険の対象とするかどうかの判断を示した。

「(公的保険で使うには)高すぎる」

このニュースを報じた海外メディアは「肺がん患者の生存期間を延長させる画期的な治療薬だが、もっとコストダウンが必要だ」という英国のがん専門家のコメントを併せて紹介した。

既存薬と比べ、追加の効果がどの程度あり、費用がどの程度かかるか−−。NICEは、薬を安全性や有効性だけではなく費用対効果の観点から評価し、保険の対象とするかどうかを政府に提言する。国民の税金でまかなう医療費の公平性や公正性を期すためだ。

NICEが「薬の値段」と「薬によって改善されるQOL(生活の質)」を比べ、「費用対効果が良い」と判定した薬が保険の対象になる。逆に、「高額なのに効果が不十分」と判断されれば、保険適用から外れる。医療経済に詳しい福田敬・国立保健医療科学院部長は「決められた予算を効率よく使う意味で、英国のシステムは合理性があり、国民にも受け入れられている」と説明する。

ところが、合理性の陰で、薬を待つ患者に不利益も生じる。英国内での薬の使用が承認された後、NICEは約8カ月かけて費用対効果を評価するため、承認から保険適用までの期間が他国より長くなっている。その結果、英国の患者の薬の使い始めは、他国より遅くなりがちだ。

また、NICEが「費用対効果が悪い」と判定した薬は保険を使えない。最近、がんを狙い撃ちにする抗がん剤「分子標的薬」がいくつも登場したが、多くは高額だったため、NICEは保険適用を認めなかった。亀井美和子・日本大薬学部教授は「患者にとって薬が使えないことは命に関わる重大な問題。がん患者団体や医師らが強く反発し、政治問題化したこともあった」と話す。

そこで構築された救済策が、5年前に英政府が設立した「がん治療薬基金」だ。NICEが認めなかった薬を使う患者に薬剤費を給付する。ところが、亀井さんによると、基金の出費が想定以上にかさみ、設立時に2億ポンド(約310億円)だった支出が、15年度には3億4000万ポンド(約520億円)に上ると推定されるという。その結果、基金から給付を受けられる薬の数が年々減っている。

費用対効果を評価する仕組みは、1990年代初めにオーストラリアで導入され、現在は英国など欧州各国やカナダ、韓国などが取り入れる。医薬品の価格や保険適用の公正性を確保することに加え、医療費の高騰に頭を悩ませる多くの国には、効率の悪い薬を排除して医療費を抑制しようという狙いもある。

この「費用対効果」の考え方が、今春から日本の薬価決定にも試行的に導入されることになった。

「医療にも公的資源(税金)が投入されている。コスト意識が少しずつでも浸透していく必要がある」。昨年12月に開かれた薬の価格を決める中央社会保険医療協議会(中医協)の専門部会で、薬の価格が効果に見合っているかどうかを判断する「費用対効果」を、日本も取り入れる流れが決まった。

1990年代から世界各国で導入が始まった「費用対効果」の評価。日本でも高額な薬や医療技術が増え、医療財政への影響は不可避となっている。まず試行的に、2012〜15年度に保険適用となった医薬品、医療機器のうち、比較的高額なものを対象に評価を今年度から始める。企業のデータや専門家の分析を元に、中医協が倫理的、社会的な観点も含めて検討し、「費用対効果が悪い」と判断されれば、18年度の改定で価格引き下げが議論されるという流れだ。

日本の薬価は類似の医薬品との比較や開発費、海外での価格などを参考に決められ、「費用対効果」の導入は浮上しては消える繰り返し。製薬団体から「拙速に導入すれば、患者が必要とする医薬品を届けられなくなる」など反発が相次いでいた。「『人の命は地球より重い』と言うが、命と金を結びつける議論は、これまでタブー視されてきた。その『聖域』に手をつけることになる」と、厚生労働省の担当者は打ち明ける。本格導入されれば、保険適用を目指す新薬や手術など医療技術も対象になるとみられる。

さらに今年度から、医薬品の高騰を抑える特例も始まった。年間販売額が1500億円を超え、かつ予想販売額の1・3倍以上売れたヒット薬について、価格を最大50%まで引き下げられる「特例拡大再算定」だ。その結果、1錠約6万円、3カ月で約500万円かかっていたC型肝炎治療薬の価格が、今月から約3割下がり、他にも抗がん剤(分子標的薬)など5品目の価格が引き下げられた。厚労省の担当者は「今の仕組みでは限界がある。国民全体で将来の医療財政の姿を議論することが必要だ」と話す。

患者側はどう見ているのか。毎日新聞が3月、全国がん患者団体連合会の30団体に実施したアンケート(27団体が回答)では、費用対効果の試行的導入について、賛成7▽反対4▽分からない12−−と意見が分かれた。「病院で薦められる薬が高すぎ、治療を続けられない患者も多い」「このままでは薬価がつり上がるばかり」という悲痛な声の一方、賛否にかかわらず「どのように効果を測るのか」と判断基準に不安を抱く意見が多かった。「必要なところには金をかけ、技術革新を進めるべきだ」「効果も重要だが、(使える薬の)選択肢が増えることも大切」との指摘もあった。

ところが、「費用対効果」を取り入れる多くの国でも、医療費増加は抑えられていない。財務省担当者は、今回の費用対効果の試行的導入について、「『やっと導入された』というのが正直な感想。今後は医薬品の保険適用などを考える際の重要なツールになるだろう。だが、これですぐに医療費の伸びが抑制されるとは思わない」と話す。

6日に開かれた日本医師会の定例記者会見で、一般的な日本人男性が使うと年約3500万円もかかる新タイプの抗がん剤「オプジーボ」(一般名ニボルマブ)について、横倉義武会長が懸念を表明した。「安全性や有効性が確立された医薬品は速やかに保険で認める一方、医薬品の費用の適正化も進めるべきだ」

オプジーボは当初、皮膚がんの一種「悪性黒色腫」の治療薬として承認された。薬価は使う患者が少ないほど高くなる傾向があり、オプジーボの予想患者数が年470人と少なかったため高額になった。昨年12月、一部の肺がんに適応が拡大し、対象の肺がんの患者は年約5万人に上るとされるが、現行のルールでは薬価は変わらない。横倉会長は「医療側も無制限に使うのではなく、必要な患者へ適切に処方することが必要」と指摘した。一方、発売元の小野薬品工業は11日、オプジーボの2017年3月期の国内売上高が、前期の約6倍の1260億円に増えるという販売予想を発表した。

日本と同じようにがん医療の高額化に直面する米国では、医療の無駄を減らす動きが広がる。米臨床腫瘍学会は12年、不要な検査や治療の「トップ5」を公表した。進行がん患者への過剰な抗がん剤投与や、転移の危険性が低い早期の前立腺がん患者への高額な画像検査などを挙げ、利益が小さな医療を見直すよう呼びかけた。

廃棄される抗がん剤に注目して、薬剤費の削減を目指す試みもある。抗がん剤は患者の体格に応じて使用量が変わり、瓶入りの薬剤は残りが出ることが多い。一般に残りの薬は廃棄されるが、岩本隆・慶応大特任教授(経営学)によると、米国の一部の病院で、残った薬を別の患者に使用する際の無菌化の手順や保存期間などを定め、廃棄量の減少を図っているという。岩本さんが昨年まとめた試算では、国内でも約400億円分もの抗がん剤が廃棄されていた。問題視する医師も増えており、岩本さんは「日本も無駄を減らせる余地は大きい」と話す。

大手製薬企業「MSD」(東京都)は、オプジーボのように免疫の仕組みを利用した抗がん剤を日本で承認申請中だが、薬の効果が見込める患者を投与前に絞り込む検査キットを開発した。トニー・アルバレズ社長は「薬が非常に高額なため、ベストな患者を選ぶ個別化医療の追求が重要だ」と説明する。さらに、適切な投与期間が定まっていない抗がん剤について、投与期間を検討する研究が計画されるなど、薬を本当に必要とする患者に届ける動きが出ている。

オプジーボをはじめ、がん医療技術の日進月歩によって治療の可能性が広がっている。しかし、医療費の増加が続けば、世界に誇る日本の「国民皆保険制度」を支える財源が不足し、制度自体が揺らぎかねない。一つの高額な薬が生んだ波紋は、患者も含めた日本社会ががん医療に何を求め、どこまで負担するかという重い課題を突きつけている。