2011/7/29 エネルギー・環境会議

当面のエネルギー需給安定策

原子力発電所が再起動しない場合の電力需給動向 (単位:万kw)

| ピーク需要 | 供給能力 | 過不足 | 対策 | |||

| 今夏 | 東日本 | 7,986 | 7,401 | -585 | -7.3% | 平日昼間における15%の節電要請と大口需要家への電力使用制限 |

| 中西日本 | 9,968 | 10,070 | 102 | +1.0% | 関西電力管内は、平日昼間における10%超の節電要請 | |

| 合計 | 17,954 | 17,471 | -483 | -2.7% | ||

| 今冬 | 東日本 | 7,149 | 7,069 | -80 | -1.1% | 平日昼間における節電要請に加えて補正予算などを活用した政策支援 |

| 中西日本 | 8,662 | 8,629 | -33 | -0.4% | 同上 | |

| 合計 | 15,811 | 15,698 | -113 | -0.7% | ||

| 来夏 | 東日本 | 7,986 | 7,152 | -834 | -10.4% | 平日昼間における節電要請に加えて補正予算などを活用した政策支援 |

| 中西日本 | 9,968 | 9,145 | -823 | -8.3% | 同上 | |

| 合計 | 17,954 | 16,297 | -1,657 | -9.2% | ||

前提

①最大電力需要は、昨年実績または各社の今後の見通しのいずれか高い方、

→需給調整契約によるカットを折り込まず、対策余地あり

②原子力発電所については、定期検査に入った原子力発電所について、定期検査後の再起動がない場合、

③火力発電所等については、本年7月27日時点の供給力の見通しを想定。

→電力会社による供給力の積み増し、自家発による供給力積み増しを期待

---

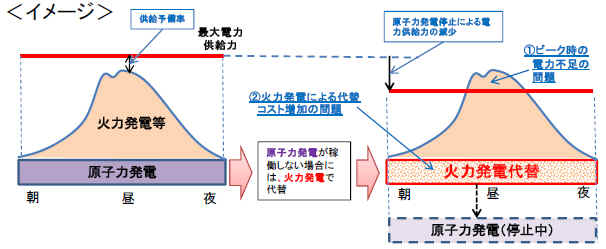

電力コストアップ

原発発電量 2745億kwh(2009年実績稼働率)

火力燃料費 12.5円/kwh (LNG 11円、石油 16円)

原発燃料費 1円/kwh

コストアップ 3.16兆円

---

基本的な対処方針5原則

(1)原子力発電所の停止が広範に生じた場合でもピーク時の電力不足とコスト上昇を最小化する

~約1割弱のピーク時の電力不足のリスク、約2割の電力コスト上昇のリスクの回避

(2)計画停電、電力使用制限、コストの安易な転嫁を極力回避する。

~がまんの節電を強いる状態をなるべく早期に脱却する

(3)政策支援や規制・制度改革で持続的かつ合理的な国民行動を全面的に支援し、エネルギー構造改革を先行的に実施する。

ピークカットとコストカットが持続的に進む経済や社会の仕組みを早急に築く。

~当面の対策を短期の革新的エネルギー・環境戦略として位置づけ

(4)経済活性化策としてエネルギー需給安定策を位置づける。

~需要構造や供給構造改革への投資を促し経済活性化を狙う

(5)国民参加の対策とするため、3年間の工程を提示する。

~産業、業務、家庭といった部門ごとの対応を具体化し、社会の意識改革と政府の政策を同調

---

目標達成へ向けた具体的な対策

(1)需要構造の改革

○ 省エネ商品の導入促進

○ 産業の省エネ投資の促進

○ 住宅や工場、ビルの省エネ投資促進等

○ 家庭も含む需要家による投資促進

○ スマートメーター(通信機能付き高性能メーター)の導入促進及び活用

○ 地域ぐるみの節電行動への支援、地域における分散型エネルギーの地産地消システムの構築、

地域主体の発電事業者の育成

○ 就業日・時間のシフト等、社会行動改革の促進

2)効率性と環境性を重視、あらゆる主体の電力供給への参加を促す

○ 再生可能エネルギーの導入拡大

○ 火力発電の増強、高効率化支援等

○ 資源確保戦略の強化

○ ピーク電力供給力強化

○ 分散型電源(再生可能エネルギー、熱やガスを併給する燃料電池やコジェネレーションシステム等環境性の高いエネルギー)、

スマートコミュニティー(次世代エネルギー・社会システム)の導入促進

(3)電力システムの改革(需要構造改革と供給構造の多様化の視点で)

○ 柔軟な料金メニューの設定などの需要家のピークカットの誘引強化、小売事業の自由化などを通じた需要家の選択肢の拡大

○ 電力卸売市場の整備など、電力会社間及び電力会社と自家発の間の競争促進

○ 電力会社の調達改革によるコスト構造のスリム化

○ 送電・配電システムの機能強化

(送電・配電網のスマート化や連系送電網の整備、再生可能エネルギー導入の基礎となる送電網の拡充)

○ 送電・配電事業の中立性・公平性の強化

(4)再起動も含め原子力安全対策を徹底するという国の姿勢を明示

-------------------

大震災後のエネルギー・環境戦略

「安全」・「安定供給」・「効率」・「環境」の並立する要請に応える、革新的エネルギー・環境戦略の構築に挑戦する必要

①新たなエネルギーベストミックス

②新たなエネルギーシステム

③国民合意の形成

戦略の基本理念

基本理念1:新たなベストミックス実現に向けた三原則

原則1:原発への依存度低減のシナリオを描く。

○原発に電力供給の過半を依存するとしてきた現行のエネルギーミックスをゼロベースで見直す。

○原発については、より安全性を高めて活用しながら、依存度を下げていく。

○同時に、再生可能エネルギーの比率を高め、省エネルギーによるエネルギー需要構造を抜本的に改革し、

化石燃料のクリーン化、効率化を進めるなど、エネルギーフロンティアを開拓する。

原則2:エネルギーの不足や価格高騰等を回避するため、明確かつ戦略的な工程を策定する。

○安全で安定的、効率的かつ環境にも優しいエネルギー構造を再構築する工程を検討し、明確にする。

○エネルギー不足やエネルギー価格の高騰により、経済活動と国民生活に支障が生じないよう常に最善の対応を図る。

○国際的な環境や政策の展開を注視する。

原則3:原子力政策の徹底検証を行い、新たな姿を追求する。

○原発への依存度低減のシナリオを具体化するに当たり、原子力政策の総合的な検証を行う。

○どの程度の時間をかけてどこまで依存度を下げていくのか、新世代の原子力技術開発をどう扱うのか、

バックエンド問題や核燃料サイクル政策をどうするのか、

世界最高水準の安全性の実現や現存する原子力発電の安全確保を担う技術や人材の確保・育成をどう図るのか、

国際機関や諸外国との協調・協力強化をどのように強化していくのかといった点も含めて明らかにする。

基本理念2:新たなエネルギーシステム実現に向けた三原則

原則1:分散型のエネルギーシステムの実現を目指す。

○新たな技術体系に基づく革新的なエネルギーシステムを目指す。

○現在の集権型エネルギーシステムの改良ではなく、分散型の新たなエネルギーシステムを目指す。

○分散型エネルギーシステムへの転換が、民間投資を喚起し、新しいビジネスモデルを構築する経済成長の源となる。

○エネルギーシステムの分散型への転換を、日本の経済社会構造そのものを地域分散型に変革する基盤とし、

我が国国土・環境の保全や地域社会の維持・発展につなげる。

原則2:課題解決先進国としての国際的な貢献を目指す。

○技術と政策に裏打ちされた解決手法を実現し、課題解決先進国として世界に貢献する。

○内外の知見を我が国に結集し、世界に先んじて新たなエネルギーシステムの構築を実現する。

原則3:分散型エネルギーシステム実現に向け複眼的アプローチで臨む。

○当面のエネルギー需給安定策を具体化すると同時に、新たなエネルギーシステム実現の中長期の戦略を構築する。

○当面の対策と中長期の戦略は相互補完的なものとする。

○当面の対策は、中長期的な方向性を視野に入れ、エネルギー構造の変革を先行実施する内容とすると同時に、

中長期的に効果を発揮する施策であっても、早期に着手し具体化する。

(3) 基本理念3:国民合意の形成に向けた三原則

原則1:「反原発」と「原発推進」の二項対立を乗り越えた国民的議論を展開する。

○反原発と原発推進の二項対立のプロセスは、議論を閉塞させ専門家の判断と国民世論の不幸な乖離を生み出した。

○「原発への依存度低減のシナリオを具体化する」という共通テーマで国民的議論を展開する。

○このことが実りあるエネルギー選択につながる。

原則2:客観的なデータの検証に基づき戦略を検討する。

○原子力発電のコスト、再生可能エネルギーの導入可能量等、データに基づく客観的な検証を行い、

現実的かつ具体的な議論を行う。

○エネルギー・環境会議に「コスト等試算・検討委員会」(仮称)を設置して検討を行い年末の基本方針の策定に反映する。

原則3:国民各層との対話を続けながら、革新的エネルギー・環境戦略を構築する。

○官邸主導で打ち出す省庁横断的な大きな方向性と、

利害関係者も参加した関係省庁における具体的な制度設計等の検討を有機的に組み合わせる。

○国民各層の意見を聞きながら、国益重視のエネルギー戦略を実現する

戦略工程

(1)短期(今後3年の対応)

エネルギー構造改革の先行実施。当面は需給安定に全力。

原発への依存度低減について、国民的議論を深め、対応を決定。

(2)中期(2020年を目指して)

新たなベストミックスとエネルギーシステムを目指す。

(3)長期(2020年から、2030年又は2050年を目指して)

新たなベストミックスとエネルギーシステムの成果を実現する。

「革新的エネルギー・環境戦略」策定に向けた論点を整理する

①原子力をはじめとしたコストの徹底的な洗い出し及び中長期的な見通し、

②再生可能エネルギーをはじめとした技術革新と経済拡大効果の見極め、

③化石燃料をはじめとした環境性能向上の可能性の評価等、新しいベストミックスを検討する上で前提となる検証事項に

ついて具体化する。

発電コスト試算比較(今後の方向性)