大阪大学の坂口志文特任教授、米Institute for Systems BiologyのMary E. Brunkow、米Sonoma BiotherapeuticsのFred Ramsdellに授与

授賞理由 “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” 「末梢免疫の抑制に関する発見」

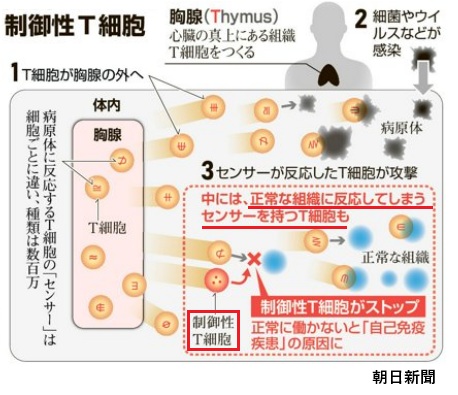

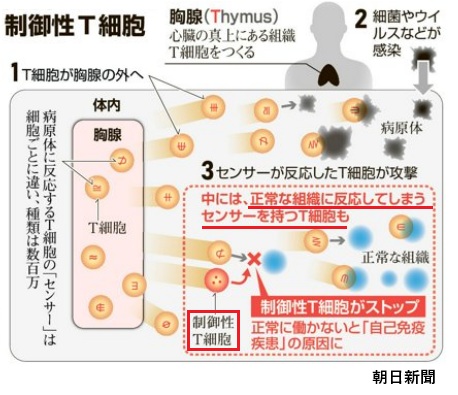

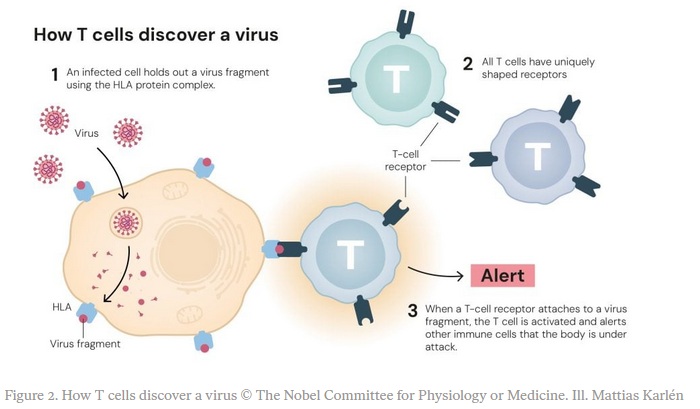

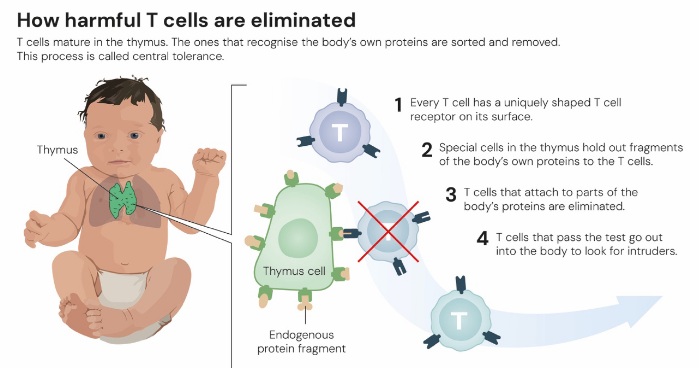

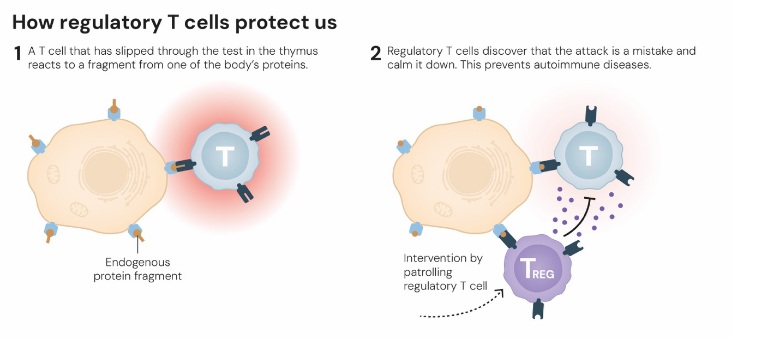

制御性T細胞は自己に対する異常な免疫反応を抑えて自己免疫疾患を防ぐ。

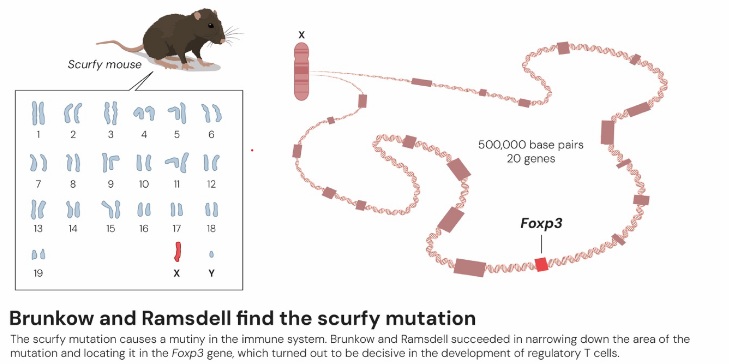

米国の2氏は自己免疫疾患に関わるFoxp3という遺伝子を発見した。後に坂口氏らはFoxp3が制御性T細胞の成長を制御することを突き止めた。

図は ノーベル委員会発表文添付資料より

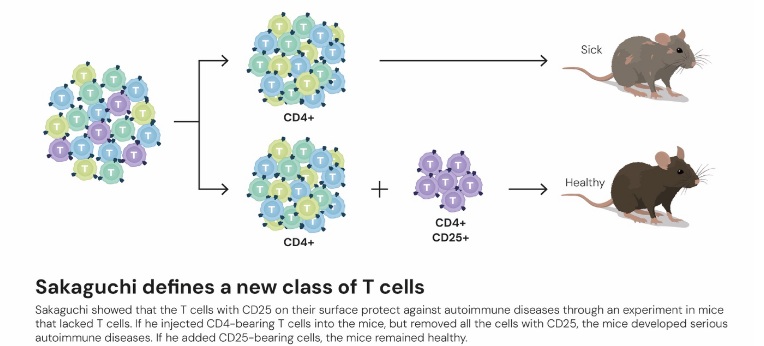

細菌やウイルスなど外敵を退治する免疫機能が誤って自分の体を攻撃しないよう抑える免疫細胞「制御性T細胞」の存在を1995年に世界で初めて確認し、その働きを解明した業績

坂口氏は70年代、生後3日で胸腺を除去したマウスに自己免疫疾患のような症状が表れたとする先行研究に着目。胸腺で作られる「T細胞」というリンパ球の中に、自己の組織への攻撃を抑える役割を持ったタイプが存在すると推測し、研究を始めた。

探索の結果、「CD25」というたんぱく質を表面に持つリンパ球が、マウスの体内でこうした役割を果たしていると突き止め、1995年に論文発表した。後に「制御性T細胞」(Regylatory T cell )と名付け、ヒトにも存在することが分かった。

ブランコウ、ラムズデル両博士は2001年、自己免疫疾患を起こしているマウスとヒトで、FOXP3という遺伝子に変異があることを見つけた。その後、坂口氏はFOXPが制御性T細胞において重要な役割を果たしていることを突き止めた。

こうした成果から現在、1型糖尿病などの治療に向けた研究が進められている。また、一部のがんでは、制御性T細胞ががん細胞を免疫の攻撃から守っていることも明らかになってきており、制御性T細胞を減らす方法でも治療への活用が模索されている。

Regylatory T cell = 制御性T細胞