日本経済新聞 2007/6

私の履歴書 吉田庄一郎(ニコン相談役)

就職活動 友人の実習体験に興味 「精密」勧められ日本光学へ

私の大学生当時は就職を控えた学生が夏休みなどに企業の現場に一定期間通う夏季実習制度が普及していた。四年生になった私が友人と二人で選んだのが大手重機メーカーだった。実習生の私はそこでストップ・ウオッチを片手にクレーンの稼働状況を計測するという退屈極まりない作業をやらされた。

確か二週間以上夏休み返上でその工場に通った。夏季実習を終えて仲間と話してみると、様々な体験を聞くことができた。一人の友人は「カメラの検査をやらせてもらったんだけど面白かったなあ」と話す。しかも、働いた分の手当までもらえたという。私の方は交通費のみの支給。落差は歴然としていた。その友人が通った会社が日本光学工業(現ニコン)だった。

日本光学の設立は1917年(大正6年)。当時、日本海軍は潜水艦建造を計画していたが、折から第一次大戦の最中で部品調達が難航。特に潜望鏡は光学技術で最先端の水準にあったドイツが敵国だったため、輸入を断念して国産化に踏み切らざるを得なかった。この時光学機器製造会社設立の費用を自己資金で賄ったのが、三菱合資会社社長だった岩崎小弥太である。こんな経緯から日本光学は「小弥太のポケットマネーから生まれた会社」といわれた。

45年の終戦時まで日本光学は潜望鏡のほか、軍艦の測距儀や観測用双眼鏡などを製造する軍需メーカーだった。戦後、民需転換を図るためにまず手がけたのが双眼鏡やカメラである。精密機械を軍需から民需へーー。なんとなく、父の会社だった東洋時計がたどった道筋と重なる部分が多い。

ただ、東洋時計と異なり、日本光学は戦後飛躍する。きっかけは朝鮮戦争と米有力誌「ライフ」の従軍カメラマンが作った。厳寒の北朝鮮に派遣されたカメラマンは機器の凍結に悩まされたが、唯一問題なく撮影できたのが日本光学のカメラだった。

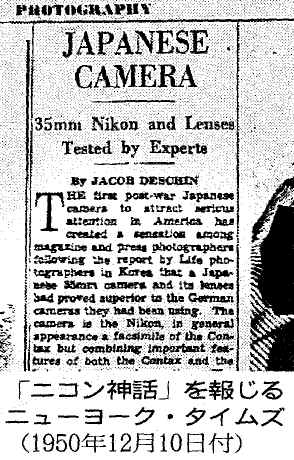

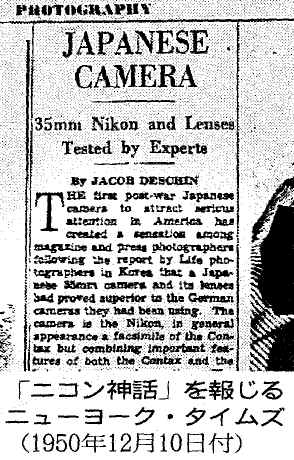

「『ライフ』のカメラマンが朝鮮戦争で使用した日本製のカメラとレンズは、従来彼らが使用していたドイツ製よりも優秀であることが立証された(中略)。そのカメラの名はNikonである」

50年12月にニューヨーク・タイムズがこう報じると「ニコン」の名は世界に轟き、各国のプロのカメラマンたちがこぞって買い求めるようになった。私たち学生にとっても魅力を感じるカメラだった。

夏季実習の時期が過ぎると、そろそろ最終志望を絞り込まねばならない。担任教授である大越諄先生に相談すると、「吉田君は精密の道に進みなさい」と言われた。大越先生は父とも面識があり、倒産した東洋時計のことが頭の片隅にあってそうおっしゃったのかもしれない。「精密」といわれて私の頭に浮かんだのはニコンカメラ、つまり日本光学の社名だった。

当時、学生の就職先は担任教授の推薦があれば8割方決まっていた。私は大越先生にお願いし、日本光学への推薦状をもらい、役員面接に臨んだ。志望動機など型通りの質問を受けたが、どう答えたかは覚えていない。雨の日で、私一人だけ長靴を覆いていてちょっと恥ずかしい思いをした記憶がある。11月に内定の電報を受け取り、翌56年4月、私は日本光学に入社した。

http://photojpn.org/notes/node.php?id=38

In June, the Korean

War breaks out and Duncan is assigned to Korea to photograph

the fighting. He uses Leica cameras mounted with

Nikkor lenses (50mm f/1.5 and 135mm f/3.5). The sharpness of the

resulting photos create a sensation among the Life Magazine

photo staff. As the word spread, other staff photographers at

Life and other publications begin to use Nikkor lenses.

In October 1950, David Duncan during a visit to New York goes

public with the news of how Nikkor lenses were superior to

German lenses. A camera column in the Dec. 10, 1950 edition

of The New York Times

and the Feb. and March 1951 issues of Popular

Photography feature stories about

Duncan's use of Nikkor lenses when he covered the Korean War.

Nippon Kogaku and Nikkor become then famous outside Japan.

This boosted the Japanese camera industry. The Korean War

also expanded the economy, greatly boosting the camera

demand. The war endured until 1953.

同期3人 入社早々、遅刻や居眠り 「幹部候補」の評判振るわず

私が社会人になったのは1956年4月。そして、その3カ月後に発表された昭和31年版「経済白書」には「もはや戦後ではない」との記述がなされた。「ニコン」ブランドを世界に広めるきっかけとなった朝鮮戦争は日本の産業に特需を生み、経済全体を浮揚させたのである。

だが私の入社当時、日本光学の経営は決して順風満帆ではなかった。カメラや双眼鏡は特需で売れ行きが加速したものの、その後は反動で失速。やがて訪れる「なべ底不況」の影がちらついていた。

戦後の工場閉鎖や人員整理の影響で労組の活動が活発になり、争議も頻発していた。入社直後は給与が月に2回出ていた。一つは基本給で、もう一つは生産高に比例する生産奨励金と呼ばれたもの。これも「励めよ、作れよ」の軍需工場時代の名残だったのかもしれない。

大卒の同期入社は私を含めてわずか3人。ほかの2人は靏田匡夫君と濱舘郷一君だ。靏田君は東大理学部物理学科を出た俊才で、彼にはのちに何度も窮地を救ってもらった。濱舘君は一橋大法学部卒で唯一の文系。歯に衣を着せぬ物言いで威勢がよく、入社後は営業や人事の畑で組織を引っ張った。

あとで聞いた話だが、苦境の中で採用された私たち3人を会社は「将来の幹部候補」としてかなり期待していたらしい。、ところがいざ入社してみると、どうも様子が違う。入社早々の研修で遅刻や居眠りの連続。われわれの評判はまったく芳しくなかった。

今でも覚えているのは鋳物工場での研修。前夜の酒が残り、ついウトウト。たぶん3人とも寝てしまったのだろう。「新人研修で居眠りをしたのは君たちが初めてだ」と、こっぴどくしかられた。

同期3人は現役を退いてからも3カ月に一度は集まり、杯をくみ交わしている。最終的に靏田君は副社長に、濱舘君は専務に昇任した。「3人とも役員になったのだから結局会社の期待には応えたんだよなあ」と放言をしながら楽しい時間を遇ごしている。

私が最初に配属されたのは、大学や研究所などから受注する特注品の設計部門だった。まず参画したプロジェクトは、東大東京天文台(現国立天文台)が進めていた36インチ(約91センチ)の反射型天体望遠鏡の開発。当時の関係者は「東洋一の望遠鏡」と強調していた。

新人の私はいきなり「図面を描け」といわれて困惑した。天体観測機器は非常に微弱な光を対象とし、高精度の位置計測や制御の技術を求められる。救われたのは、この分野は戦時中の空白が響いて国内を見渡しても技術者が育っておらず、経験がないのは私だけではなかったことだ。

米カリフォルニア州にあるパロマ天文台にはこの当時、すでに200インチ(約508センチ)の望遠鏡が据え付けられており、彼我の技術力の差は大きかった。私は米国の「スカイ&テレスコープ」など欧米の専門誌のほか、製品のカタログ・説明書をかき集め、文字通り眼光紙背に徹する思いでそれらの文献や写真を克明に調べ、構造を研究した。

日本光学は36インチ望遠鏡を2機受注。1号機は岡山天体物理観測所(岡山県浅口市)に納めることになり、私は入社早々4年がかりの大仕事に取り組むことになる。

36インチ望遠鏡 丸4年かけた初作品 教え子の姉、玲子と緒婚

私の初仕事になった36インチ反射型天体望遠鏡。その反射鏡は大井工場で製作した。素材のガラスを溶かして鋳型に入れ、固まると約1年半かけて職人が手で磨いた。

当時はクリーンルームなどはないから工場の一角をテントで囲い、日が暮れるのを待った。人がいるとホコリや振動が影響するので無人状態になって工場内の空気が落ち着くのを確かめ、研磨と検査を繰り返す。作業は深夜に及ぶこともしばしばだった。

入社から丸4年。丹精込めた反射鏡も仕上がり、いよいよ岡山天体物理観測所に望遠鏡を納めることになった。据え付け作業に立ち会うために私が岡山に赴いたのは1960年4月初め。それから1カ月余り、山陽本線鴨方駅前の旅館に長期滞在した。

自分が生み出した製品はほおずりしたくなるほど、かわいくて愛しいものだ。しかも初めての作品。私はこの望遠鏡をどうしてもある女性に見せたかった。そのひとの名は翠川(旧姓)玲子。当時婚約中だった、私の妻である。

翠川家は文京区駕籠町(現在の本駒込)に、敷地が800坪(約2640平方メートル)ほどある大きな屋敷を構えていた。玲子の父は「三進毛糸」という毛織物の会社を創業して財をなした事業家。プールもある豪邸では石原裕次郎主演の映画「青年の樹」のロケが行われたこともあり、石原さんたちとの記念写真が今も手元にある。

(中略)

意を決して結婚を申し込んだのは1959年4月。世の中は皇太子(現天皇陛下)ご成婚に沸き立っていた。そして、双方の家族の承諾を得て婚儀の日取りを翌60年5月とした。つまり、私の処女作である36インチ反射型天体望遠鏡の落成と重なる。私は新婚旅行の行き先を岡山に決めた。

自問自答 日本の技術憂い悶々 マザーマシンづくり夢見て

私が妻・玲子と結婚したのは1960年5月12日。その2日前まで私は岡山天体物理観測所に行ったきりだった。「式の前に相談したいことがたくさんあったのに」と後で妻にこぼされた。そして新婚旅行で岡山へとんぼ返り。36インチ望遠鏡を2人で見学し、私の念願はかなった。

岡山から瀬戸内海の小豆島、四国へと渡った新婚旅行から帰京すると、今度も同様に東大東京天文台(現国立天文台)から受注した36インチ望遠鏡の2号機の設計に取り掛かった。据え付け先は堂平山観測所(埼玉県)だった。

このころになると、1号機の経験をもとに数々の改良を施したが、相変わらず欧米の雑誌や文献に掲載される最新情報の学習が不可欠だった。そして時折、私は「これでよいのか」と自問自答した。

考えてみると、当時の工業技術の弱点は明治維新以来の急速な近代化促進に起因したといえる。「欧米に追いつき、追い越せ」と外国技術の導入を図った結果、外見上は外国製品に比肩できるレベルに達していた。

しかし、機械技術についていえば、欧州諸国が体験したように手工業ギルド時代から一歩一歩築き上げられた工作技術の体系を踏まずに近代化技術を取り入れた。このため砂上の楼閣のような技術体系となり、「マザーマシン」と呼ばれる物づくりの基礎をなす機械を外国製に依存する体質になってしまっていた。

例えば、ゲージ(測定機器)の検査に使う標準測定機はドイツ製、治工具(加工の際の補助工具)を製造する工作機械はスイス製といった具合だった。

印象深いのは日本光学が保有していた標準測定機。独カール・ツァイス社の製造で「UMM」(ユニバーサル・メジャーリング・マシンの略)と呼ばれていた。戦時中にドイツの潜水艦Uボートで欧州から運ばれてきたといわれ、空調の行き届いた「垣温室」に大切に保管されていた。夏場の暑い日に、「オレたちの処遇はあのめ機械以下なんだなあ」と同期入社の濱舘郷一君がうらめしそうにボヤいていたことを思い出す。

マザーマシンの空白を埋める努力をしないと、日本の産業の将来に禍根を残すーー。二十代に別れを告げようとしていたこの当時、私は生意気にもこんなことを考えて悶々としていた。

今振り返ると、当時の私のフラストレーションは配属への不満が膨張させてけたのかもしれない。このころの会社は言うまでもなくカメラ全盛時代。1959年発売の「ニコンF」は「不朽の名機」といわれ、その後Fシリーズは12年間モデルチェンジされることなく、プロやマニアの人気を集めた。慢性的な品薄状態で「日本光学の営業マンは注文を断るのが仕事」と取引先から皮肉られていた。

それに比べて、私が配属されていた特注機器部門は地味で利益貢献も小さい。社員食堂などで威勢の良いカメラ部門の同僚たちと同席すると肩身が狭かった。

「社会的意義のある大きな仕事をやりたい」。わき上がる思いを抑えかねていたころ、私は技術者としての未来を切り開いてくれる仕事に出合う。それは「ルーリング・エンジン」と呼ばれる超精密刻線機の開発プロジェクトだった。

超精密刻線機 「幻のマシン」を国産化 米社に協力要請、技術を蓄積

1961年当時、東京教育大(現筑波大)・光学研究所は新宿区百人町にあった。日本光学はここに納める「ルーリング・エンジン」(超精密刻線機)の製造を受注、私は開発メンバーに指名された。

ルーリング・エンジンは光を赤外線から紫外線まできめ細かく分ける分光器の回折格子を製作する装置。ダイヤモンドカッターを使い、10センチ四方のガラス表面に1ミリ当たり1000-1500本の溝を平行に刻んでいく。従って刻線の間隔は1間億ロメートル以下でそれぞれの線が真っすぐに、しかも等間隔、平行に刻まれていなくてはならない。このころはまだ位置の計測に使うレーザー干渉計も実用化されておらず、水銀ランプの光源を用いて機械の制御をした。

理化学研究所などが戦前から、このルーリング・エンジンの開発に取り組んできたが、実用化に至らず、一部では「幻のマシン」とも呼ばれていた。精密工学の粋を集めたこの装置は、まさに私が国産化を夢見ていた「マザーマシン」だった。

「欧米製のマザーマシンを使って、いくら優秀な製品を作っても一流の技術国とはいえない」

こんな思いをぶつけて、私は開発に取り組んだ。アイデアが煮詰まった時や性能検査の際には、当時研究所に配属されていた同期入社の靏田匡夫君が助けてくれた。

開発に際して私は「急がば回れ」の正攻法で取り組むことを決めた。性能評価の測定機、「治工具」と呼ばれる組み立て調整用の補助工具などの準備から取り掛かり、真っすぐに動く案内機構、再現性の高い送りネジの仕組みなど、信頼できる基礎技術を段階的に積み重ねていった。熟練作業員による手仕上げの技術も欠かせなかった。

1号機は64年にようやく完成し、光学研に納めた。さらに続けて、その3年後には日本光学の自社用装置の開発が決まった。今度は研究用ではなく、本格的な製造用のマシンである。私と靏田君は、より短期間で装置化するために、ルーリング・エンジンの本体部分を当時すでに米国で製造経験を持っていたムアー・スペシャル・ツール社に製作委託することを提案した。

ところが、私の上司の事業部長も、靏田君の上司である、研究所長も煮え切らない。ある日、研究所長が「そんなにいうなら、君と靏田君と二人で一度社長に掛け合ってみろ」と言う。

当時35-36歳のわれわれは、血気盛んで怖いもの知らずだった。言われるまま、社長だった白濱浩さんの部屋を二人で訪れ、「会社の未来に不可欠な機械です」などと説いた。開発費用は6千万円くらいだったと思う。「そんなに高価なものが本当にうちの会社にとって必要なのかね」と白濱さんは終始渋い表情だったが、「ダメだ」とは言わなかった。

結局、会社は私と靏田君の提案を受け入れてルーリング・エンジンの本体をムアー社に製作委託することを決定。私たちは世界最先端の装置を隅々まで調べ上げ、マザーマシンを自前で製作できる技術力を蓄えていった。こうした60年代の10年間の体験がのちの半導体露光装置(ステッパー)の開発で実を結ぶのである。

米国出張 最先端の技術 間近で MITの自動制御装置に関心

1968年5月、フィラデルフィアで開かれる測定機の見本市に日本光学が新しく開発した製品を出品することになり、その随行員として派遣されることになった。ちょうどルーリング・エンジンの2号機の開発が始まったころで、私はこの出張を機会に米国の企業や研究機関を訪ね、世界最先端の精密工学技術をこの目で確かめたいと考えた。

生まれて初めての海外渡航であり、仕事を通じて親しくなった大学教授や天文台の先生方から多くの訪問先を紹介してもらった。外国出張が珍しかった時代で、上司や同僚から餞別をもらい、出発の際には彼らが羽田に見送りにきてくれた。

最初にフィラデルフィアの見本市での仕事を終え、その後各地を駆け足で回った。

ボストンのマサチュセッツ工科大(MIT)では精密工学で名高いジョージ・ハリスン教授に面会できた。紹介状を買いてくれたのは、かつてMITに留学していた東京教育大(現筑波大)の瀬谷正男教授だ。ハリスン教授の案内で最先端のルーリング・エンジンを見せてもらい、その自動制御装置の仕組みに私は大いに関心を抱いた。

MITのルーリング・エンジンを製作したムアー・スペシャル・ツール社にも行った。ニューヨークから鉄道に乗り、北東部の街コネティカット州ブリッジポートにある本社を訪ねた。社長ははるばる日本から来た私を歓迎してくれた。なんでも息子が水泳選手で古橋広之進さんの往年のライバルだったという。この後、日本光学もムアー社にルーリング・エンジン本体の製作を依頼することになる。

次に訪問したのはアリゾナ州ツーソンにあるキットピーク米国立天文台、巨大な太陽望遠鏡をはじめ、120インチ、70インチといった大型の反射型天体望遠鏡が所狭しと並んでいた。東洋一の36インチの開発者という自負があった私はいささか自分の鼻をへし折られら気がした。のちにツーソンは光学や精密関係の企業や研究機関が集積するハイテク都市となり、わが社も当地にあるアリゾナ大の近くに研究室を開設することになる。

訪問先の人々は皆親切だった。「ナイコン」(米国人はNikonをこう発音する)ブランドは広く浸透しており、あの著名な日本のカメラメーカーから来たというだけで私に興味をもってくれた。ベトナム戦争が泥沼化していたとはいえ、まだ国力は旺盛で「古き良きアメリカの時代」が続いていたのだと思う。

当時、米国の国威の象徴はアポロ計画だった。私が訪米しだ翌年にアポロ11号が人類初の月面着陸に成功する。採用された各種の自動制御装置はオプティクス(光学)とエレクトロニクスの融合の成果である。膨大なデータのデジタル処理が進んでいたことも強く印象に残った。

ほぼ1カ月にわたった米国出張は無事終わった。帰国後は、お世話になった方々へのあいさつやレポートの執筆で前にも増して多忙な日々を送ることになったが、自分自身にも無形の大きな土産があった。オプティクスとエレクトロニクスの融合ーー。このキーワードが私の頭を離れなくなった。

光電センサー会議 技術者同士が徹底討論 新製品売れず焦り感じる

「吉田係長、あんたがダメだから日本光学もダメなんですよ」

大きな刺激を受けた米国出張から1年後、国電(現JR)大井町駅から私たちの工場に続く通称「光学通り」にある居酒屋で、私は部下たちから集中砲火を浴びていた。

これからの日本光学の生きる道を探るーー。こんな仰々しいテーマを掲げた会を私は立ち上げたばかりだった。名づけて「光電センサー会議」。参加は自由で、われわれの機器事業部が今後どんな新製品を作り出すべきかを技術者同士で徹底討論した。

メンバーは若手を中心に15人ほど。終業後に会議室を借りて議論を始めるのだが、いったん熱を帯びると話は止まらない。そのまま居酒屋に直行して続きをやるのだが、酔いが回ると暴言が飛び交い、時にはつかみ合いにエスカレートすることもあった。

「ニコン」ブランドのカメラは前にも触れたように

Fシリーズのヒットなどで好調だったが、日本光学としては将来の成長を期すために、カメラ以外にもう一つの柱となる事業が必要だと誰もが考えていた。私は機器事業部から何としても、もう一つの主力事業を生み出したかった。手がかりは、私が米国出張で感知した「オプティクス(光学)とエレクトロニクスの融合」というキーワードである。

会議の名称に使った「光電センサー」とは、光を電気信号に変換して視覚ではとらえられないものを読み取る装置を指す。光学機器にエレクトロニクスを導入しで人間の視力をはるかに上回る光の目を作り、それをビジネスのタネにしようという思惑から浮かんだネーミングだった。

ただ、そのためには様々な分野の技術を結集しなければならない。社内にはレンズを設計する「光学屋」、精密機械を作る「メカ屋」、電気関係を手がける「エレキ屋」という3つの技術系統があり、それぞれ壁を築き、好き勝手な方向を向いていた。私はその壁を取り払わなければと考えていたが、言うは易し行うは難し。技術者は自尊心が強く、容易に心を開かない。

「オレたちが作るレンズは素晴らしいのに、それを動かす機械設計がダメだからな」と光学屋が言えば、「ロクな目玉を作れないのを棚に上げるな」とメカ屋がやり返す。居酒屋に舞台を移すと、しばしば議論は迷路に入り込み、放っておくと、冒頭の「係長、あんたがダメ」となる。

とはいえ、会を重ねるうちに相互の垣根は低くなり、徐々に新製品の構想が生まれるようになった。工業用自動引っ張り試験機、タイヤの自動識別機など光電センサーを組み込んだ自動化装置を顧客から受注して製品化した。だが、1台売れてもリピート注文がない。先行き販売が見込めないなら、次の新製品を考えるしかない。

「吉田が設計するものは売れないものばかりだ」。当時営業部門にいた同期入社の濱舘郷一君にはこう責められた。それでもひるまず、私と会議の仲間は議論を繰り返し、顧客企業を回って新製品の端緒を探そうと試みた。

当時の私たちはまさに「熱いトタン屋根の上のネコ」そのものだった。ばたばたと走り回るばかりで着地点がない。確かに、このころの私は焦りを感じ始めていた。

レーザー座標測定機 初めての再注文

感激 半導体業界への足がかり

「熱いトタン屋根の上のネコ」と言われながら、私たちが新製品開発に試行錯誤していたころ、手応えがあった数少ないものの一つにレーザー座標測定機がある。第1号は日立製作所から注文を受けた。

0.1マイクロメートル単位まで計測可能なこの装置は、主に半導体製造過程で微細な回路パターンをシリコン基板上に焼き付ける際に使うフォトマスク(原板)を検査するために使われた。

1970年前後から国内でも半導体産業が離陸を始め、回路基板の集積度の高まりに伴って本格的な精密測定機の需要が出てきていた。日本光学にはすでにルーリング・エンジンで培った超精密技術があり、それに開発したばかりの光電顕微鏡を搭載し、IC(集積回路)向け専用の測定機として製品化した。

日立の受注が決まるまでは気をもんだ。価格は約2千万円だったと記憶しているが、一度予算申請会議で却下されてしまった。ただ、ありがたいことに当時の日立の担当者はあきらめず、「役員への説明用に製品の原理図を描いてほしい」と依頼してきた。

そして再度役員会に諮る当日には「旗色が悪くなったら会議室から電話を入れるので、吉田さん、悪いけど直通電話の前で待っていてもらえませんか」と求められた。やきもきしながら電話の前で待っていたこの日のことはよく覚えている。幸い二度目の予算申請で契約はまとまった。

このレーザー座標測定機は評判がよく、続いて富士通、三菱電機、東京芝浦電気(現東芝)からも購入していただいた。それまで受注生産で単品モノしか作ったことがなかった私にとって初めての「リピート・オーダー(再注文)」であり、本当にうれしかった。一連の納品実績は各種の寸法測定機やフォトマスクの自動欠陥検査機など周辺機器の開発に結びつき、われわれが半導体業界に深く入り込んでいくきっかけになった。

レーザー座標測定機といえば、もう一つ忘れられない思い出がある。工業技術院電気試験所(現在の産業技術総合研究所)で当時最先端の半導体用電子ビーム露光装置を試作していた研究室から「どうしても位置合わせの精度が出ないのでレーザー座標測定機を取り付けてほしい」との注文が入った。その研究室の室長が垂井康夫さんだった。

当時、垂井さんは「新進気鋭の室長」として有名で、酒も飲まないまじめな人という評判だった。その垂井さんからの依頼だったから私は早速飛んで行って仕様を打ち合わせ、見積書を提出した。

ところが、残念ながら予算に合わない。そこで苦肉の策として、その設計図と部品を持ち、試験所から紹介された高橋精機という会社を訪ねた。私の実家があった滝野川(東京都北区)に工場があり、そこの社長に頼み込んで測定機を作ってもらった。垂井さんは非常に喜んでくれた。

私は特注品の一つとして気軽に引き受けた仕事だったが、後で振り返ると、あの時の縁が大きな果実をもたらしてくれた気がする。垂井さんは76年に超LSI技術研究組合共同研究所長に就任、その超LSI研から、日本光学は半導体露光装置(ステッパー)の国産第1号の開発を委託されるのである。

ステッパー 開発当初は"滑り止め” 半導体飛躍へ国から受託

集積回路(IC)が世の中に登場したのは1958年。以後3ー4年で4倍のスピードで集積度が拡大し、ICの製造方法も変わっていく。

従来は回路図を描き込んだマスク(原板)をウェハー(基板)に密着させ、直接焼き付ける方式が主流だったが、微細化が進むと原板の回路図をレンズを通じて10分の1あるいは5分の1へと縮小投影して基板上に転写しようというアイデアが浮上してきた。実際の作業では原板は固定し、基板をステップ状に前後左右移動させて焼き付けていくためへこの装置を「ステッパー」と呼ぶようになった。

76年3月、垂井康夫さんが所長を務める超LSI技術研究組合が通産省(現経産省)の主導で発足。半導体産業の飛躍という国策を担い、超LSI(大規模集積回路)製造装置の開発に着手した。光を露光光源とするステッパーのほか電子ビームを照射する直接描画方式やX線露光装置を使う方式でも試作機開発が進んでおり、当初ステッパーは「第3の候補」だった。

ステッパーが滑り止め扱いだったのも無理はなかった。いかに日本の光学機械メーカーの技術が優れていても、1本の髪の毛の断面に40本の線を焼き付けるよろなレンズが出来るとは考えなかったのだろう。そんなハイレベルの微細加工は電子ビームかX線によるほかないというのが当時の常識だったと思う。

だが、垂井さんがステッパー開発で日本光学を指名してくれた時、私には勝算があった。中核となる技術は3つ。1つはステッパーの心臓部の「高解像力投影レンズ」、2つめは基板を乗せた移動台(ステージ)を高速かつ高精度で動かす「超精密機械」、3つめは自動制御機構を支える「光電センサー」だ。この3つの基盤技術を当時の日本光学はすべて備えていた。

高解像力レンズでは「ウルトラマイクロ・ニッコール」というヒット商品があった。半導体の回路の原板となるフォトマスクの製造に使う専用レンズとして内外のメーカーから引き合いが多かった。開発者は私の7年先輩の脇本善司さん。頑固な技術者肌の人で「おまえがステッパーなんかをやるからライバル視されてオレのレンズが売れなくなった」などと文句を言っていたが、作業が本格化してくると親身に協力してくれた。

ステージ製作で課題となったのは「真っすぐに動く機構を作る」こと。東京から富士山に向かって真っすぐに矢を放ち、山頂にあるテニスボールに命中させる精度」というのがステッパー開発時にわれわれが求めた水準だった。この高精度の機構の実現に尽力したのが金子茂三郎さんだ。学卒でなくたたき上げの人で気むずかしい現場の人たちをよくまとめてくれた。

当時の日本光学には金子さんのような優れた技能を持つ熟練作業者が大勢いた。かつては「専修科」と呼ばれた中・高卒者のための技術者養成所が社内にあり、私のような大学の理工学部を出た入社5-6年の人間が教師役をさせられたが、こちらがたじたじとなるような鋭い質問を受けることがよくあった。

終戦後は学業の成績が優秀でも家庭の事情で進学できない人が少なくなかった。日本光学の技術はこうした人たちの職人芸にも支えられていたのである。

量産体制 営業部長兼務を拝命 高額が壁、値引き防ぐ奇策

ステッパーの試作1号機は1978年7月に完成した。発注元の超LSI技術研究組合は2カ月後、キャノンが試作した「等倍型」装置とともに日本光学の「縮小投影型」露光装置すなわちステッパーの開発を同時発表した。われわれの試作機に対する超LSI研の評価は上々だった。これより先に米大手精密機械メーカーのGCA社が縮小投影型露光装置を製品化しており、ステッパーが次世代半導体製造装置の主役として一躍脚光を浴びるようになった。

社内には以前から「単にレンズを売るだけでは消極的過ぎる。そのレンズを使った半導体製造装置を作るべきだ」といった声がくすぶっていた。試作機の高い評価で自信を得た技術陣の強い押しもあり、78年暮れにステッパー2号機の製品企画案を決定。80年1月には最初の商用機を完成してシチズン時計に納め、さらに翌月にはステッパーの量産計画を決定した。

ステッパー試作機の開発から製品化、そして量産体制へ。矢継ぎ早の戦略を精機事業部長として講じたのが福岡成忠さんである。東大精密工学科の先輩でカメラの設計・開発で高い評価を受け、その後ニコンUSA(ニューヨーク)の所長を長く務めた。

特機部門の私は入社早々に望遠鏡の設計を任されたように縦割り組織の論理とは縁遠く、職場では自由奔放に振る舞ってきた。上司として「こわい」と意識した人は福岡さんが初めてだったと思う。

その福岡さんとは因縁があった。68年に私が初の米国出張に行く直前、当時ニコンUSA所長だった福岡さんがたまたま帰国しており、私に米国流の食事のマナーを教えてくれるという。福岡さんが宿泊していたホテルオークラに赴き、フルコース料理をごちそうしてもらうことになった。ここまでは良かった。

ところが「食前酒はビーフィーター(著名な英国製ジン)マティーニを注文するんだぞ」から始まり、赤白のワインを1本ずつあけ、おまけに食後のコーヒーまでウイスキー入りだった。酒好きの私もさすがに前後不覚になり、あろうことか福岡さんの部屋で寝込んでしまった。その夜、福岡さんは家内に電話をして「悪さはしてませんから安心してください」と事情を説明してくれた。「何から何まで行き届いた人」というのがその時の私の印象だった。

ステッパーの量産計画が決まった3年後、福岡さんは社長になり、私の人生にも大きな影響を及ぼすことになるが、その経緯ば追って記す。

81年にステッパーの量産品が完成し、1号機は日本電気(NEC)、2号機は東京芝浦電気(現東芝)に納めた。だが、その後なかなかラインヘの導入が進まない。ステッパーの値段が従来の装置より高額だったため購買意欲のある半導体メーカーも稟議が通らないのだという。当時価格は1億数千万円だった。

窮したわが社の営業担当者は値引きに走ろうとする。一度でも譲歩すると、値切り交渉の泥沼になり、利益回復は困難になる。事業部長の福岡さんはそんな事態を避けたい一心で奇策を考え出した。82年のある日、設計部長である私を呼んでこう告げた。「吉田君、きみが営業部長も兼務してくれ」

青天の霹靂だった。

汗だく営業部長 各社トップ宅で顔売る 真夏の訪問、蚊にも負けず

営業部長兼務となった私に福岡成忠さんが指示した(とはただ一つ。「価格を下げるな」ということだった。開発当事者の私なら顧客の半導体メーカーに製品の優位性を理解させられると会社の上層部は考えたのかもしれない。

だが、畑違いのポストに私は当惑するしかなかった。営業の部下たちも「おてなみ拝見」といった感じで遠巻きにしている。商談が進むと「最後の“つめ”は部長一人で行くべきです」「ビタ一文負けないで、くださいよ」などとプレッシャーをかけてくる。

当然成果は上がらない。見かねた当時会長の彌永恭二郎きんが「吉田君、ステッパーは高額の投資に絡むのでまず自分を売り込まなくては。とにかくトップを訪ねて顔を覚えてもらえ。商談はそれからだ」と助言をしてくれた。

彌永さんは三菱銀行出身で営業経験が豊富だった。言われるまま、私は各社の社長、副社長の自宅を訪問した。手みやげは千疋屋のメロンや山本山の海苔。思い出すのは関西の電子部品メーカーのトップを訪ねた日のこと。閑静な住宅地のお宅にうかがうと奥さんから「主人は不在です」と断られた。

はるばる関西まで来てそのまま帰るわけにも行かない。真夏の暑い日だった。仕方なく近くで待っていると、ヤブ蚊が寄ってきて体中がかゆくなってくる。それでも汗だくで我慢をしていると、ようやく「ご主人のご帰還」になり、迎え入れていただいた。

こんなゲリラ戦法が功を奏したのか、それとも製品の高機能性が浸透してきたためか、しばらくするとステッパーは飛ぶように売れ始めた。1980年に24億円だった精機事業の半導体関連機器の売上高は83年には205億円を計上、わずか3年で8.5倍に急成長した。

82年に横浜製作所、84年に熊谷製作所(埼玉県)にステッパー製造専用棟が完成した。横浜は敷地に余裕がなく体育グラウンドをつぶして、用地を確保した。反対する労組を会社は懸命に説得した。それほどステッパーの需要は急伸していたのである。

仲間との長年の苦労が実り始めたころ私は大切な部下を失った。中澤喜和雄君。東京・上野で生まれ育ち、父上は接着剤メーカーを経営されていた。一時は家業を手伝うなど苦労して東大大学院に進んだ。生い立ちが似ていたこともあって私と気が合った。

68年入社の中澤君は最初レンズ設計の部門に配属された。学生時代からレーザーの研究を続けていた彼にとってレンズ部門は物足らず、悶々としていたところに、私が光電センサー会議を立ち上げた。

抜群の能力と人柄の良さを併せ持つ技術者はめったにいない。中澤君は光電センザー会議の中心メンバーになり、レーザー干渉測定機帝ステッパーの開発に大きく貢献した。だが「熱いトタン屋根の上のネコ」たちの中で最も頑強に見えた彼を白血病の病魔が襲う。83年5月の連休中に発病し、わずか6カ月後に妻と娘二人を残して急逝する。享年43。間違いなくニコンの将来を担う人材だった。

片腕をもがれた思いの私は、それでも悲しみを乗り越えなければならなかった。中澤君が病に倒れた翌月、私は取締役に選任され、精機事業部長の辞令を受けた。

社名変更 デジタル時代を予測 カメラ新製品、開発急がす

1988年4月1日、日本光学工業は社名を「ニコン」に変えた。もともと社名よりもブランドの方が知名度が高く、抵抗も少なかった。当時、シリコンサイクルに翻弄されながらもステッパーを中心とする精機事業は成長軌道に乗っていたが、圧倒的な強さを誇ったカメラ部門は苦戦を強いられていた。

76年にキャノンが自動露出機能搭載の一眼レフカメラ「AE-1」を発売。日本光学は電子化戦略に後れを取り、ようやく自動露出の新型工機「FE」を市場に出したのは2年後だった。強さゆえの油断。トップメーカーのプライドが「柔軟な対応」を

妨げたのかもしれない。81年にスペースシャトル「コロンビア」で日本光学製カメラが使用されるなど技術への信頼は揺らがなかったが、電子化・コンパクト化・低価格化への対応は後手に回った。

89年に荘孝次さんが、4年後の93年に小野茂夫さんが社長に就任した。ともにカメラ設計部門で実績のある実力者だった。89年に専務に昇格した私は全社の設計開発・部門の責任者となり、発足まもない電子画像事業室も担当。カメラを含む映像事業に深く関与するようになった。

かねて私は光電センサーを用いたデジタルカメラ時代が来ると予測していた。84年には同期入社の靏田匡夫君に相談して東北大学の西澤潤一先生が主宰する半導体研究所に靏田君の部下を研究員として送り込み、光電変換デバイス(部品)の開発を始めた。それが後にデバイスセンター設立を経てニコンのデジタルカメラ開発に貢献することになる。

93年に副社長になった私はカメラ部門の技術変革に一刻の猶予もないことを痛感した。ようやく96年に小野さんと私、靏田君の三人が直轄する緊急の「トッププロジェク」を立ち上げ、2年を期限とする本格的なデジタルカメラ新製品開発に乗り出した。現場のリーダーには長年カメラ設計部に籍を置き、新製品開発で実績のある富野直樹君(現常務)を指名した。

硬骨漢の富野君は「デジタル技術がない現状で2年は難しい。3年は欲しい」と申し出たが、「今のニコンにその時間はない」と押し戻した。最終的に、まずコンパクトカメラを出し、その後速やかに一眼レフのデジタルカメラを製品化するという「二段ロケット方式」を採用。直前に脳梗塞を患っていた富野君の体調が気掛かりだったが、幸い後遺症もなく、開発は猛スビードで進んだ。

ブロジェクト始動から1年余り。98年4月にコンパクト型デジタルカメラ「クールピクス900」を売り出した。CCDはソニー製、組み立ては三洋電機への委託生産だったが、設定期限より大幅に早くニコンのデジタルカメラを世に広めることができた。

翌99年9月にはデジタル一眼レフ「Dl」を発売。D1は当時のライバル機の3分の1の価格(65万円)を実現した画期的な新製品だった。技術蓄積も進み、搭載したCCDはソニーとニコンの共同開発で生み出した。

ニコンの技術陣の面目躍如となったトッププロジェクトだが、私はその成功の余韻に浸ることができなかった。プロジェクトの渦中の97年春、小野さんは私を次期社長に指名。ニコンは創業以来の危機に直面しつつあった。

社長就任 「覚悟できている」即答 社外取締役の経験も糧に

社長の小野茂夫さんから「ちょっと語があるので」と社長室に呼ばれたのは、デジタルカメラ開発のトッププロジェクトが始動して半年近く過ぎた1997年3月のある日。「もう覚悟はされているとは思いますが」と淡々と次期社長就任を要請された。

「わかりました。覚悟はできています」と私は即答した。副社長になって4年、取締役に選任されてから14年が経過していた。私自身はごく自然の流れと受け止めたが、周囲の人たちの見方は少しばかり違っていたようだ。

「やはりニコンでは本流のカメラ部門出身者しか社長になれないのかと思っていた」と懇意にしている社外の人から言われたことが何度かあった。特に、93年に入社年次が2年しか違わないカメラ部門一筋の小野さんが社長に選ばれてから、そんな見方が一段と広がったらしかった。

こんなこともあった。副社長になってから、ある上場企業の社長さんに「吉田さん、あなたも頑張ったが、ここまでだろう。ウチに来て私の後継者になってくれないか」と口説かれた。「ありがたいお話ですが」と丁重にお断りしたが、社外で自分がどう見られているか、実感させられたことをよく覚えている。

だが、そう見られているからといって私自身は気を落とすことも力むこともなかった。「一隅を照らす」という好きな言葉がある。幼少のころ、父に連れられて行った上野の天王寺で住職にその話をうかがった。人々がそれぞれ自分の持ち場で努力して自らを輝かすことができれば、世界全体が明るくなるという教えだ。この教えに背いたことは一度もなかった。

周囲の見方はともかく、副社長時代は自分なりに充実していた。中でも印象深かったのは95年から務めた東日本旅客鉄道(JR東日本)の社外取締役の仕事だ。「技術のわかる経営者を紹介してほしい」とJR東から相談を受けた東北大学の西澤潤一先生が私を推薦されたらしかった。JR東の副会長だった山之内秀一郎君が東大工学部の同期で家族ぐるみの付き合いをしていたこともあって、気兼ねもなく、取締役会では率直に発言させていただいた。

ギャップは大きかった。ニコンではシリコンサイクルの影響で前年比2ケタの幅で売上高が増減することも珍しくなかったが、連結売上高が2兆5千億円(当時)のJR東では2-3%の変動でも一大事だった。経営者も従業員もリスクの感覚がまったく違っていた。こうした"異文化"の中に身を置いた2年間はへ経営者として貴重な経験になったと思う。

こんな経緯で副社長時代に私は次の重職を担う準備は整えたつもりだった。97年6月27日、株主総会後の取締役会で私は小野さんから社長のバトンを受け継いだ。

私の社長就任直前の97年3月期決算でニコンは連結純利益で最高益を更新していた。ただ、事業別営業利益をみると、ステッパーなどの産業用精密機器が502億円を計上していたのに対し、カメラや眼鏡など消費者用精密機器は58億円の赤字だった。トッププロジェクトでデジタル戦略の展開を始めてはいたものの、構造的な問題は各所に山積していた。新社長として取り組むべき課題は眼前にあった。

2つの課題 「ステッパー頼み」危惧 眼鏡事業のリストラ断行

ニコンの社長になったら必ずやり遂げなければならないと考えていたことは二つあった。一つは私自身がステッパー開発で実現したような「新規事業の立ち上げ」であり、もう一つがシリコンサイクルなど外部要因に左右されずに安定収益をもたらすための「経営体質の改善」だった。

新規事業は、社長就任直前に開発に着手した本格的デジタルカメラの新製品が順調な滑り出しを見せた。2000年以降、カメラは破壊的な技術革新の荒波に見舞われた。当時フィルムカメラが21世紀初頭にここまで激減するとは多くの人が思わなかったはずだ。前にも述べたようにニコンはフィルムカメラで圧倒的な強さを持っていたがゆえに、デジタル戦略への腰が重かった。「冒険をしない保守的でおっとりした社風」がニコン低迷の原因とよく指摘されたが、もっと掘り下げれば、そんなのんびりした社風を維持できたのは、ステッパーが数年おきにもたらす巨額の利益のおかげでもあるといえた。

カメラだけではない。眼鏡や測量機などの部門にも「そのうちステッパーがドンと稼いでくれるから大丈夫」という意識があるように見えた。「ステッパーにおんぶに抱っこは許されない」と社長就任早々から、私は社内で口を酸っぱくして説いた。

私が社長に就任した97年は、のちに「平成不況」と名づけられた日本経済の危機にまさに突入した年だった。11月に山一証券と北海道拓殖銀行が相次ぎ破綻。大手金融機関の巨額の不良債権問題が連日報道されるようになった。さらに韓国などアジア各国の通貨危機も加わって景気は冷え込むばかり。ニコンを支えていたステッパーの販売にも急ブレーキがかかった。

96年度595台だったステッパー販売が97年度には465台、98年度には270台へと激減。98年半ばには、99年3月期連結決算の赤字転落が不可避の状況に追い込まれた。私は改革断行の腹を固めた。

まず手をつけたのが眼鏡事業である。99年5月、ニコンの眼鏡事業を分離し、仏エシロール社と折半出資の合弁会社に移管することを発表した。世界最大の眼鏡メーカーであるエシロール社は日本でのビジネスが軌道に乗らず、以前からニコンに合弁プランを持ちかけてきていた。

ニコンの眼鏡事業はそれまで10年ほど赤字が続いており、歴代社長は合弁への移管を検討させたようだが、担当役員は「数年後に採算は改善する」と主張。フランスヘ交渉に行ってもやる気がないために話はまとまらなかった。

そうこうしているうちに価格競争が激化して採算はますます悪化。業を煮やした私は担当役員ではなく、東京三菱銀行専務から97年にニコン専務に就任し、銀行時代に海外経験の豊富な塩谷憲司さんにエシロールとの交渉を任せ、早急に合弁計画をまとめてもらった。「メンツよりも赤字整理の方が大切」と私は抵抗する人々を説いた。

合弁会社ニコン・エシロールは2000年度から黒字を計上。眼鏡事業のリストラは大成功だったが、ひと息入れる暇はなく、並行して進めていた大改革が控えていた。37年続いた事業部制の廃止とカンパニー制の導入である。

カンパニー制 改革断行へCEOに 院政との批判、真っ向反論

1999年10月、ニコンはカンパニー制を導入した。新設した「精機」「映像」「インストルメンツ」の3つのカンパニーがそれぞれ傘下に置く子会社まで網羅した損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書を作成する。こうなると、担当役員(カンパニー長)は目先の利益の増減だけでなく、在庫状況や投資効率など幅広い経営指標に目を向けるようになる。

眼鏡事業の分離なども含めた一運の改革が効果を表し、業績は一時的に目覚ましい回復を見せた。99年3月期に182億円の赤字だった連結純損益は翌2000年3月期には78億円の黒字に転換し、01年3月期は一気に209億円と過去最高益を更新した。社長就任から2期4年。本来はここで私は経営の第一線を退くはずだった。

ところが、事態は再び暗転する。2000年春に日米で"ネットバブル"がはじけ、世界の有力IT(情報技術)企業の業績が急降下。設備投資にブレーキがかかり、ステッパー受注が失速を始めた。年金債務の処理も加わり、02年3月期に再度の赤字転落の可能性も出てきた(実際に連結純損益は60億円の赤字となった)。

退くか、とどまるか。私は迷った。カンパニー制導入にはこぎ着けたものの、改革は道半ば。トップとしての達成感は程遠かった。ただ、過去に例外があるとはいえ、ニコンの歴代社長の多くは4年で退任している。結局、社長のポストを返上し、会長兼CEO(最高経営責任者)としてかじ引き続きグループ全体の舵を取る道を選んだ。

後任の社長選びも熟考した結果、事業経験のある嶋村輝郎常務を社長兼COO(最高執行責任者)に指名した。また原康次郎常務が副社長に昇格し、副会長兼CFO(最高財務責任者)に就任した塩谷憲司さんとともに、私がやり残した改革を断行する際のパートナー役を果たしてもらうことにした。

01年6月28日、新経営陣の着任と同時に執行役員制を導入した。取締役を従来の20人から11人へとほぼ半減させ、取締役兼務を含む執行役員18人が就任。経営戦略の意思決定をする取締役と業務執行を担当する執行役員の役割分担を明確にし、ともすれば「優柔不断」といわれたニコンの経営スピードを速める狙いだった。

会長時代は退路を断って改革に邁進した。02年に400人の人員削減を目標にした早期退職優遇制度を実施、03年には成果主義を取り入れた賃金制度改革に踏み切った。こうした大がかりなリストラを断行する際には、いつも原副社長に実行部隊の最前線に立ってもらった。部長会議などでは最初に原副社長が厳しい現実を説き、その後で私が「みんなで力を合わせてV字回復を果たそう」と元気づけた。原副社長には損な役回りで申し訳なかったと今でも思っている。

「会長になっても実権を手放さず、院政ではないか」との批判は当然のようにあった。私はそんな指摘に対して「陰で操っているのではない。CEOを名乗り、経営の全責任を負うと公言している。院政なんてとんでもない」と反論した。ニコンは創業以来の非常時に直面していた。そのことを理解してもらいたかった。

特許訴訟 オランダ大手を提訴 2度の棄却経て"実質勝利"

私が会長兼CEOを務めた21世紀の最初の4年間、日本の会社は未曽有の苦難に次々に遭遇し、経営者にとっては地図を持たずに底なし沼を歩くような困難な道のりが続いた。日本経済は金融機関の不良債権の重圧で閉塞感が漂い、企業は債務、雇用、生産設備という「三つの過剰」を解消しない限り、再生は難しいといわれていた。

中でも製造業は逆風にさらされた。韓国、台湾など旧来のライバルに加え、中国のメーカーが当時日本の30分の1、50分の1の賃金水準を武器に台頭。「日本から製造業がなくなる」との懸念が急速に広がっていた。

ニコンは2002年3月期に60億円、03年3月期に81億円と連結純損益が2期連続で赤字に転落。正直いって、このころは期末が近づくたびに「次の決算をどうしようか」と途方に暮れる思いがした。

そんな苦しい時期にもう一つやっかいな案件が浮上してきた。ステッパーの特許問題だった。2000年10月にオランダのステッパー大手ASMリソグラフィー(ASML)が米老舗メーカーの系譜を受け継ぐ企業を買収。世界市場で一段と攻勢に出てくることが予想されたが、もともとASMLにはステッパーに関するニコンの複数の特許を侵害している疑いがあった。

「いつか決着をつけなければ」との思いはかねてあったのだが、事ここに到って、みすみすシェアを奪われるわけにはいかない。01年12月、ニコンはASML製品の米国への輸入差し止めを求め、米国際貿易委員会(ITC)への提訴に踏み切った。ITCを提訴先に選んだのは審理がスピーディーなためで、03年1月に早くも仮決定が下った。だが、結果はニコンの請求を棄却。再審請求後、3月に出た結論も同じで、われわれの負けだった。

勝訴を確信していただけに失望は大きかった。ちょうど業績がどん底のころで、取締役会で裁判を続けるかどうか議論が続いた。私の心も揺れたが、最終的にITC決定に対する控訴を決断した。

その後は、ITCに並行して損害賠償や輸入差し止めの訴えを起こしていた日米韓3カ国の裁判も本格化していった。ニコンは弁護士を変更して新たに大手法律事務所のモリソン・フォスターと契約。さらに副会長の塩谷憲司さんに担当をお願いした。

塩谷さんはモリソン・フォスターと連携してASMLの財務状況を調べたり、多彩な法廷戦略を繰り出した。裁判で動きがあると塩谷さんが私の部屋に報告にきたが、「会長が訴訟の重圧を一人で背負っているようで忍びなかった」と後に話してくれた。敗訴すれば巨額の訴訟費用がのしかかり、3期連続の赤字は避けられない。そんなことを考えて眠れない夜もあった。

04年9月、ASMLが和解に応じるとの知らせが届いた。将来の敗訴のリスクに比べ和解が合理的と判断したようだった。ASMLが8700万ドル、ASMLに光学レンズを納入するドイツのカール・ツァイスSMT社が5800万ドル、合計1億4500万ドル(当時の為替レートで約160億円)の和解金を支払うとの内容。まさに乾坤一擲。新聞は「ニコンが実質勝利」と報じた。

次世代へ 人材は待たずに探す 深刻な理系離れ気掛かり

特許訴訟の巨額の和解金も奏功して2005年3月期は連結純利益が過去最高を更新。私は後顧の憂いなく身を引くことにした。

連結純損益が三度赤字になるなど危機に直面し、社長退任後も含め8年間会社を率いた。だが、会長兼CEO(最高経営責任者)を置くのはニコンでは初の人事であり、業績が回復すれば平時の体制にした方がよいと私は考えていた。嶋村輝郎社長に「後の人がやりやすいように一緒に引こう」と相談すると彼も理解してくれた。

次の社長には苅谷道郎副社長を指名した。映像、精機両方のカンバニー長を経験し、バランスの取れたネアカのリーダーである。私と嶋村社長は相談役となった。

トップの座を去ると寂しくなるという人がいるが、私の場合は肩の荷が下りたというのが実感だ。早期退職優遇制度による人員削減を決めたころが一番つらかったが、全国の工場は1カ所も閉鎖せず、モノ作りを続ける道筋はつけた。カメラ製造は一部高級品を除きタイ、中国に移管したが、国内工場は付加価値の高いステッパーなどの生産拠点として操業を続けている。

ニコンのモノ作りが空洞化を回避できたのは社員が汗にまみれて蓄積してきた技術の賜物だ。その競争力の源泉は、"機械を生む機械”であるマザーマシンを自前で開発し、製品を作っていることにほかならない。

46年前、東京工業大学精密工学研究所と共同でルーリング・エンジンの基本設計に取り組んだ際、佐々木重雄先生の指導を受けながら痛感したマザーマシンに対する認識は今も変わらない。韓国や中国の製造業が激しく追い上げてきても彼らが外国製のマザーマシンに頼っている限り、差が縮まることはない。

気になることといえば、次の世代だ。若者の理系離れは深刻なようだ。思い返すと私は大学時代に大越護先生の勧めで精密工学会に入会し、今日まで50年以上学会活動に参加してきた。これは自分の専門分野としての証しであり、誇りでもあると思っている。ただ、後に続く人材を育てなければ私たちがはぐくんだ技術の伝承すらできない。

48歳の時から10年間、私は母校の東大や東北大学で非常勤講師を務めた。他人に教えるのは自分の勉強にもなるし、熱心な学生が工場見学や実習などでニコンを訪れ、気脈を通じる機会にもなる。人材は座して待つべきものではなく、自ら探し出してくるものだと実感している。

組織はやはり「人」だ。そして素晴らしい人々との結びつきが良い仕事を生み、その縁が人生の宝物となる。私の歩んできた74年間はそうした彩りに恵まれていたと感謝している。