| 2010年 02月19日 | ||

日本産業の化学化 |

||

| 今年の新化学国際シンポジウムは「2030年の新化学−化学の時代、その役割と使命」をテーマに去る2月3日に開催された

が、基調講演は「日本産業の化学化」と題して東京理科大学総合科学技術経営研究科の伊丹敬之教授によるものだった。 伊丹先生は約20年前に「日本の化学産業 なぜ世界に立ち遅れたのか」を著して以来、日本の経済学者の中でも最も化学産業を観てこられた1人で、91年の 著書は遅れの原因を産業発展の過程、組織、技術や製品の特性、企業戦略から論じたものだが、その総論の最後を「日本の化学産業が遅れながらも、世界のフロ ントラインにたどり着きつつあることは、それだけ時間を積み重ねてきたことでもある。「遅れてきた男たち」にとって、これまでの遅れの本質的原因がこんど は逆に、明るい未来へのドライビングフォースになる可能性をもっている、ともいえそうである。」と結んでいた。 今回も論点は明快で、70年代以降日本の産業に「エレクトロニクス化」が起こったように、21世紀の最初の四半世紀に化学以外の産業でも生産プロセスと製 品の根幹部分に、化学反応や化学素材が必須の部分として使われるようになること、その意味で各産業の化学への依存性の高まりを考えれば、日本のイノベー ションと国際競争力を担うのは化学産業となる、というメッセージであった。 同時にそのイノベーションを担うのが化学企業となるかどうかは別の問題であること、化学産業自体は引き続き産業レベル、企業レベルでの問題を抱えているこ とも指摘した。企業レベルでは、「可能性が広すぎるワナ」にはまらずに戦略を明確に絞り込みこむことができるか、特に化学素材企業から化学システム企業に 転換できるか、川上に集中しすぎる人材配置を最終製品に近い部門へシフトできるか。産業レベルでは、技術的合理性の高い産業構造へ再編し規模の確保と重複の無駄を排除できるか、川上・川下との産業の垣根の引き直しもきちんと実現できるか。 こうした問題点の指摘も、化学産業がこれまでも「不要物を価値あるものに変える能力」をもち、将来を考え、地球環境を害するものを価値化する「現代のアル ケミー」としての化学と化学産業に大きな期待を寄せているからに他ならないであろう。パネル・ディスカッションでの小林三菱化学社長の言う「錬金術ならぬ 錬炭素術」が今後のサステイナブル社会を支え、化学産業に大きな発展の機会を与えてくれることに間違いはない。産業の化学化が着実に進む中で、化学企業の 優位性、更には日本の化学企業の優位性を確保できるような人材、組織、技術の基盤作りが益々重要な課題となる。(筆者は日本化学工業協会専務理事) |

日本化学会 論説 Vol.62-2 February 2009

日本産業の化学化 伊丹敬之 東京理科大学総合科学技術経営研究科教授

産業のエレクトロニクス化が起きた80年代

日本全体の産業構造の中で、産業の化学化とでも表現すべき傾向がこれから強まりそうだ。それが、この稿の基本的メッセージである。

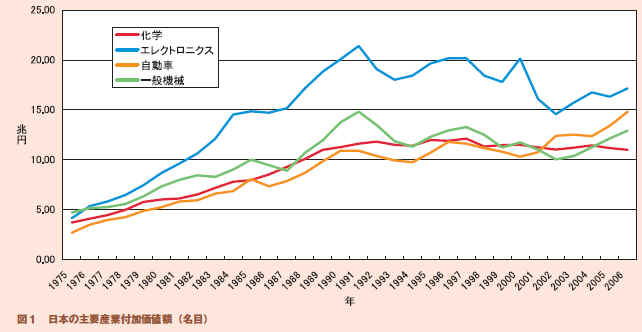

まず、化学産業の位置づけを見てみよう。日本の主要産業が生み出した付加価値額の絶対値(物価水準の変動を考慮に入れた調整などはしていない)を図に示したのが、図1

である(データは工業統計表より)。付加価値とは、その産業に属する企業の全体の売上高からその企業が外部に支払った費用(人件費を除く)を差し引いた金額のことである。つまり、その産業がどれほどの額のインプット(原材料、エネルギーなど)を外部から購入して、それを産業内部で技術変換することによってどれほどの額の売上高をあげ、結果としてどのくらいの価値を生み出したかを見るのである。

エレクトロニクス産業(電機機械産業)は30

数年前、化学産業と同じような規模であった。ともに、金額で4兆円前後、二つの産業のグラフはほぼ同じ位置にあった。しかし、エレクトロニクスは80年代に入る頃から急拡大を始め、80年代後半には日本の製造業の付加価値全体の中の17%前後のシェアをもつダントツの第一位産業となった。

他方、化学産業の付加価値額は1990年頃から15年以上、11兆円から12兆円の間で、一貫して安定している。そして、2000年以降を除けば、ほぼ一貫して自動車産業よりも大きな産業であった。しかも、他の産業が90年以降、景気変動とともに付加価値の増減を繰り返しているのに対して、化学だけが極めて長期的に安定した水準で微増してきた。そして、実は製造業全体の付加価値額は微減してきているので(例えば、エレクトロニクスや一般機械の90年代以降の減少傾向)、化学産業の日本の製造業に占める相対的比重はじりじりと上昇しているのである。

それは、ゆるやかながらも化学産業へと日本の産業の重心が少しずつシフトしている現象に見える。ただし、エレクトロニクスの王座は当面は動きそうにないが。

それにしても、80年代のエレクトロニクス産業の急拡大は目覚ましい。単にエレクトロニクス消費財(例えばテレビ、パソコン)などの市場が世界的に拡大したということだけでなく、日本の様々な産業のいろいろな局面でエレクトロニクス製品が使われることが急拡大したことが、その背景である。いわゆるマイクロエレクトロニクス革命とIT革命で、自動制御、通信などの機能を果たす電子機器や部品への需要が急拡大したのである。

それは、「日本産業のエレクトロニクス化」とでも呼ぶべき現象であった。様々な産業の生産プロセスと製品の根幹部分にエレクトロニクス技術やエレクトロニクス製品が必須の部分として使われること、それが産業のエレクトロニクス化である。

なぜ、産業のエレクトロニクス化が起きたのか。

最も簡明な答えは、個人も企業も多くの顧客が「エレクトロニクス現象の自分のところでの再現」を望んだからである。だから、その再現をしてくれるエレクトロニクス技術をほしがった。

例えば、テレビがその典型例である。テレビという製品を買って使う人は、電波を受像して、それを画像信号に再現し、その信号を画像として表示させる、という一連の作業をテレビという製品がやってくれるから、その製品を買う。それはあたかも、電波と電子がかかわる様々なエレクトロニクス現象を使用者のところで再現することに意味がある、と表現ができる。その再現をしてくれるエレクトロニクス技術を、顧客は買っている。それはテレビだけの話ではない。半導体でも、自動制御装置でも、同じである。

ひるがえって化学産業の製品を考えてみると、顧客が買っているのは化学技術の再現そのものである例はまだ少ない。例えば、PET樹脂を買うボトルメーカーは、その樹脂がPETにかかわる化学現象を再現してくれるから、買うのではない。PET樹脂という物質の機能が魅力的だから買うのである。化学反応が顧客のところで再現されることを期待して化学産業の製品を顧客は買うのではなく、化学技術を駆使して作られた様々な物質の機能が必要だから化学製品を買っている。

産業の化学化の二つの意味

では、日本産業の化学化は、これからあるのだろうか。

産業の化学化とは、産業のエレクトロニクス化の定義にならって、様々な産業の生産プロセスと製品の根幹部分に化学技術や化学製品が必須の部分として使われること、と定義しよう。

確かに、80年代の日本産業のエレクトロニクス化のような、付加価値額の長期的かつ急速な上昇という現象が2010年代以降の近い将来に起きるとは、予想しにくいかもしれない。図のデータを見ても、化学産業の付加価値額の急拡大は無理で、量的規模の急拡大という意味での化学への重心シフトが大規模に起きるとは考えにくい。しかし、単に量的拡大ということでは必ずしもないが、二つの意味での化学化がかなりの規模で起きうると思われる。

第一の意味は、化学現象そのものを顧客のところで再現してほしいというニーズが社会の中でこれから大きくなっていく、という意味である。産業の化学化の第二の意味は、化学産業の生み出す様々な素材のもつ機能が他の産業の製品の機能を代替していって需要が高まるというケースである。この種の需要拡大は、過去の化学産業の需要拡大の基本メカニズムであったと思われる。その最近の典型例が飛行機の構造材として金属に代わって炭素繊維が使われるようになってきていることである。

第一の意味の化学化、つまり顧客のところで化学現象を再現するという「化学技術そのものへの需要の拡大」は、すでにあちこちで起き始めていると思われる。その象徴的な例が、燃料電池である。燃料電池は、酸素と水素が化学反応するプロセスから電気を取り出す、という機能を売る製品である。パソコン用であろうと自動車用であろうと、まさしく顧客のところで化学反応が再現されることを顧客はほしがっているのである。燃料電池の場合は最終的に取り出されるものが電気なので、一見すると化学技術が本質であるような製品には見えない部分もあるが、しかし化学反応という現象を再現することに鍵があるという意味で、まさに産業の化学化のいい例である。

産業の化学化の第二の意味は、多くの化学素材が様々な消費財や産業財の中で、必須の部分として使われるということである。それが典型的に起きているのが、デジタル電子機器などの必須素材としてのフィルター、導光板、偏向膜、レンズなどである。これらの機能性材料なしでは、デジタルテレビも携帯電話用カメラモジュールも商品とならない。化学材料がますます高機能、多機能化していくからこそ、第二の意味での産業の化学化が起きていく。

第一の意味の化学化は、いわば様々な産業で化学知識がますます重要になってくることを意味している。第二の意味の化学化は、化学産業そのものの規模の拡大につながるものである。知識の意味の化学化とモノの量的規模という化学化である。

第一の意味の産業の化学化の例としてあげた燃料電池はまた、産業のエレクトロニクス化に次いで産業の化学化が起きてくるという、化学が産業全体にもつ意味の拡大現象を象徴的に示している例でもある。そしてそのシフトは、産業の中心科学が物理学から化学へとシフトしていくことを示唆している。

エレクトロニクス産業は物理学の申し子のような産業であった。それは、電力供給の基本的なメカニズムに表れている。今我々の回りにある大半の電力供給源は、回転による電磁現象でコイルの周りで電流が発生するという原理を使ったものである。原子力発電でも火力発電でも、違いは回転のエネルギーを供給する蒸気の発生メカニズムの違いだけである。つまり、現在は物理学の原理が電流発生の根幹に使われている。それに対して燃料電池は、水素と酸素の化学反応で水ができるプロセスでの電子の動きをベースに電力を生み出す。化学の原理が電流発生の根幹で使われているのである。

もちろん、エレクトロニクス現象はこれからも広範に使われていく。それが少なくなるわけではない。物理学は産業の基盤科学として重要な位置を占め続けるだろう。しかし、産業の中心科学の座は物理学とともに化学が分け合う時代がくる可能性が十分あるのである。それが産業の現場に現れるのが、産業の化学化ということなのではなかろうか。

不要物価値化産業としての歴史

産業の化学化の可能性が大きいことの背景には、化学産業がある意味で環境対応産業という性格をもち始めていることとも関連している。地球環境の維持のために、化学反応の多面的利用が要請されている。それが、多くの産業の環境維持努力のプロセスでの「産業の化学化」をもたらす。大気、河川、土地などへの放出物質からの環境への負荷を低減する技術の中心に、化学技術がなりうるのである。

さらに大きく考えれば、化石燃料をはじめとする様々な炭素系物質を燃やすことによって発生する二酸化炭素の排出量あるいは大気中での蓄積量を減らすことに化学技術が使えるとすれば、それもまた地球環境の維持に貢献することになる。

例えば、二酸化炭素を炭素源としてエチレンなどの基礎化学品を生産しようとするプラントの計画が多少の現実性をもって語られ始めた。生産するものは化学品、原料として使うのは二酸化炭素と水素である。火力発電所などの二酸化炭素大量放出事業所に近接した「ナフサフリーコンビナート」の構想が、地球温暖化ガス削減のためのコスト負担を考えると、現実性をより大きくもつようになってきたのである。この構想は化学産業の原料転換(ナフサから二酸化炭素へ)と捉えることもできるが、二酸化炭素を最も大量に放出している電力産業や鉄鋼業の側に立てば、その廃棄物を化学反応によって化学産業にとって有用な物質へと転換しようとする作業、とも見える。つまり、電力産業や鉄鋼業の生産プロセスの根幹部分で二酸化炭素放出削減のために化学反応を使うという意味で、電力産業や鉄鋼業の化学化ともいえる。

ナフサフリーコンビナートの例は、電力産業や鉄鋼業などでの化石燃料の使用から生まれる廃棄物、あるいは不要物を価値ある物質に転換させる例である。しかしその作業、つまり不要物価値化は、実は化学産業の歴史の本質でもあるように思われる。

化学の英語表現であるChemistry

という言葉の語源は、Alchemy

という錬金術を意味する言葉にある。それは、価値なきものと思われている不要物や廃棄物を価値あるものに変える、という化学反応の本質を暗示している。ガラクタの金属を金に変えると人を騙しかねなかったのが古代の錬金術師だったとすれば、現代の錬金術師であるケミストは高度な化学反応を触媒によって実現することによって、思いもかけない物質変換を可能にしているのである。

そもそも石油化学産業は、石油という様々な価値ある物質からガソリンなどの燃料を作り出す作業でなかば「不要物」として出てくるナフサを、クラッキングすることから始まった。そこから出てくるエチレンなどの基礎原料からの誘導品生産は、まさに「不要物価値化」である。さらに歴史をさかのぼれば、石炭化学もまた石炭からコークスという燃料を作り出す過程で生まれるタールという「不要物」を原料として始まった化学である。また、空中窒素固定法でアンモニアを作る技術という近代化学産業の大きな技術革命も、空気中に通常は「不要物」としてタダで存在している窒素を水素と反応させる化学反応なのである。

不要物価値化とそれを可能にする化学反応技術は、地球環境の維持のためにも、あるいは様々な産業の副産物・廃棄物の有効利用のためにも、意味がある。そこに、様々な産業の化学化が起きるであろうと考えうる、本質的な理由の一つがある。