2025/6/24 世界初の「歯周病治療器」

東北大学とLuke ㈱の共同研究による歯周病治療器「ブルーラジカル P-01」が、2023年7月に医療機器製造販売の承認を取得し、2024年1月からLuke㈱が販売を開始した。研究開始から約17年を経て、いよいよ社会実装のフェーズに入った。

東北大学大学院歯学研究科の菅野太郎教授らが2006年より開発に取り組んできたもので、重度歯周病を治療できる医療機器として世界初である。

ーーー

ブログ 化学業界の話題 knakのデータベースから 目次

これは下記のブログを月ごとにまとめたものです。

最新分は https://blog.knak.jp

2025/6/6 汎用技術:GPT (General Purpose Technology)

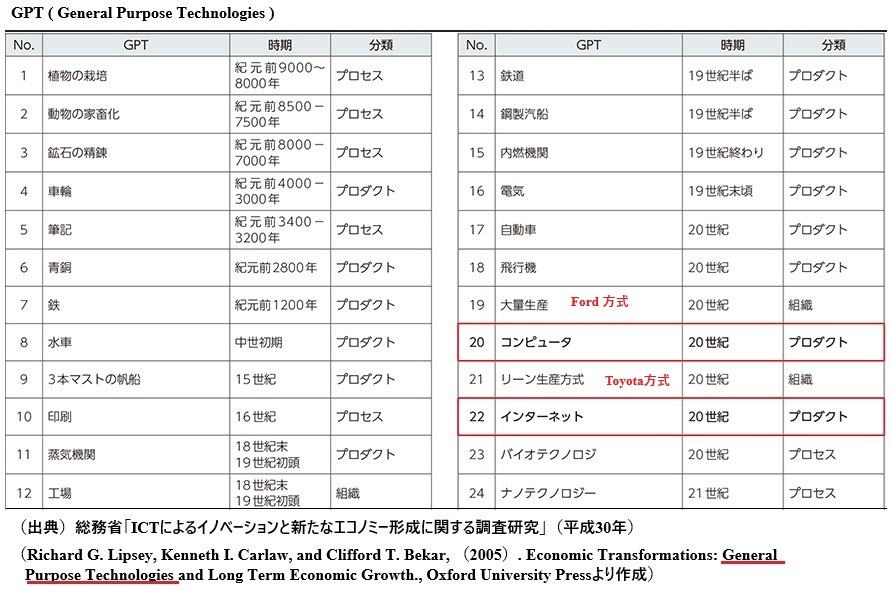

人類の発展の歴史において技術進歩が経済成長や社会変革をもたらしてきたが、そのうち、広い範囲で多様な用途に使用され得る基幹的な技術は汎用技術(GPT:General Purpose Technology)と呼ばれている。

Richard G. Lipsey、Kenneth I. Carlaw、Clifford T. Bekar は2005年に著書紀元前9000年頃の「植物の栽培」から21世紀の「ナノテクノロジー」に至るまで計24の技術があると指摘し、それらを鉄道・自動車・コンピュータ等の「プロダクト」、バイオテクノロジー・ナノテクノロジー等の「プロセス」、工場制度・大量生産・リーン生産といった「組織」の3種類に分類した。

No.19の「大量生産」はFord方式、No.21の「リーン生産方式」はToyota方式

ナノテクノロジーに次ぐ 25番目のGPTになると見込まれているのがAGI (Artificial General Intelligence 汎用人工知能)である。

6/2の日本経済新聞は、「AGIが人類が生み出す最後のGPTになるかもしれない」としている。その先のGPTは人類ではなく、AGIが作り出すからである。

2025/6/7 東電旧経営陣への13兆円賠償命令、二審が取り消し

東京電力福島第1原子力発電所事故を巡る株主代表訴訟で東京高裁は6月6日、東電旧経営陣の賠償責任を認めない判決を言い渡した。

裁判長は「地震発生前の時点で(巨大津波の)予見可能性があったとは認められない」と判断した。旧経営陣4人に13兆円3210億円の賠償を命じた一審・東京地裁判決を取り消し、株主側の請求を棄却した。

株主側は判決を不服として最高裁に上告する方針。

ーーー

東電の株主42人は旧経営陣が対策を怠ったとして、2011年3月に

被告は、勝俣恒久元会長(24年に死去)、清水正孝元社長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長、小森明生元常務

取締役らは、政府の地震予測(長期評価)などから巨大津波のリスクを認識していたにもかかわらず、適切な対策を怠った。

その結果、事故による巨額の損害を会社に与えたとしている。

これに対し、被告側は、「長期評価の信頼性は低く、巨大津波は予測できず、対策をしても事故は防げなかった」などとして、責任はないと主張した。

2022年7月に東京地裁の判決があった。

地裁は、長期評価の信頼性を認め、津波対策が必要だったと予見可能性を認めた。また、建屋などへの浸水を防ぐ「水密化」をしていれば事故が防げた可能性は十分にあったと結果回避可能性も認めた。

その上で、東電が事故後に負担した廃炉・汚染水対策▽被災者に対する賠償▽除染・中間貯蔵対策費用――から賠償額を算出し、勝俣恒久元会長(24年10月に死去)と清水正孝元社長、武藤栄、武黒一郎両元副社長――の4人に連帯して約13兆円を賠償するよう命じた。

判決は刑事責任ではなく、民事上の善管注意義務違反に基づく。

なお、小森元常務は就任が地震発生の半年前であり、責任はないとした。2022/7/21 福島第1原発事故 株主代表訴訟 東電元役員に13兆円命令

被告側、原告側双方が控訴した。控訴審では「長期評価の信頼性」や「実際にどこまでリスクを予見できたか」が再び争点となった。

旧経営陣側は控訴審で、長期評価には多数の専門家から異論があり、信頼性はなかったとし、水密化など事故後の知見で責任追及すべきではないと主張した。

一方、株主側は長期評価は信頼性のある知見で、水密化などの対策を先送りにしなければ事故は防げたと改めて主張していた。

2024年10月21日に勝俣元会長が逝去した。勝俣氏の訴訟は相続人が承継した。

2024年11月、控訴審が結審した。

ーーー

最高裁は本件について、過去に2回、判決を下している。

裁判官4人中3人の多数意見で、三浦守裁判官(検察官出身)は「原子力安全・保安院(当時)と東電が法令に従って真摯な検討を行っていれば事故を回避できた可能性が高い」として国の責任を認める反対意見を出した。

主な争点は①原発事故の原因となった津波を予想できたかどうか②防潮堤の設置や原子炉建屋の浸水対策などの対策を講じていれば事故が防げたか—の2点。

判決は、国の地震調査研究推進本部が2002年に公表した地震予測「長期評価」に基づき、津波が最大15メートルを超えると予測した2008年の東電の試算には合理性があると判断。国が東電に対策を義務付けていれば、防潮堤が設置された可能性は高かったとした。

しかし、実際に発生した地震はマグニチュード 9.1で、想定された 8.2前後よりも規模が大きく、津波の到来方向も異なっていたことから、試算を基に防潮堤を設計していたとしても「大量の海水が敷地に浸入することを防ぐことはできなかった可能性が高い」と指摘。国が東電に対策を義務付けなかったことと、原発事故の発生に因果関係はないと結論づけた。

原告側が主張した原子炉建屋の浸水対策については「事故以前は防潮堤設置が津波対策の基本だった」とし、浸水対策は当時は知見がなく一般的な対策ではなかったとして必要性を認めなかった。

津波が予測できたかどうかや長期評価の信頼性については、明確な判断を示さなかった。

最高裁は2025年3月、業務上過失致死傷罪で強制起訴された旧経営陣2人の全面無罪を確定させている。

無罪が確定したのは、武黒一郎元副社長と、武藤栄元副社長。

2人は、2024年10月に84歳で亡くなった勝俣恒久元会長とともに、福島県の入院患者など44人を原発事故からの避難の過程で死亡させたなどとして、検察審査会の議決によって業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴された。

裁判では、2002年に国の機関が公表した地震の予測「長期評価」の信頼性が主な争点となり、1審と2審は、「長期評価」などをもとに10メートルを超える津波を予測することはできなかったとして無罪を言い渡し、検察官役の弁護士が上告していた。

最高裁判所第2小法廷の岡村和美裁判長は「長期評価は当時の国の関係機関の中で信頼度が低く、行政機関や自治体も全面的には取り入れていなかった。10メートルを超える津波を予測できたと認めることはできない」として、裁判官全員一致の意見で上告を退ける決定をし、元副社長2人の無罪が確定した。

今回の訴訟の1審判決が旧経営陣の個人責任を認めた唯一の判決だった。

ーーー

今回の高裁の判決要旨は下記の通り。

原発で大量の放射性物質を拡散させる過酷事故が発生すると、わが国の崩壊にもつながりかねず、原子力事業者には、最新の知見に基づいて過酷事故を防ぐべき社会的、公益的責務がある。

旧経営陣が、注意義務違反に基づく損害賠償責任を負うと言うためには、過酷事故の原因になり得る津波が第1原発に襲来することを予見し得たことが必要。

予見できなければ、事故防止の措置を講じる義務も認識できず、無過失の旧経営陣に賠償責任を負わせることになり、許されない。

【予見可能性】

事故当時の第1原発では、10メートルを超える高さの津波が襲来することを想定した対策は講じられておらず、1~4号機の交流電源と主な直流電源は、敷地を超える津波には無防備な状態だった。

旧経営陣の注意義務違反が認められるには、国の「長期評価」などにより、速やかな対策を指示する必要があると認識できるだけの具体的な予見可能性が必要。

その場合、津波はいつ襲来してもおかしくない状況が前提となるはずで、旧経営陣が指示すべき内容は第1原発の運転を停止させ、事故防止のための工事を速やかに行うこと。

予見可能性を認めるには、こうした運転停止の指示を正当化し得る程度に合理性や信頼性のある根拠が必要。

【長期評価の合理性】

長期評価は、当時の地震学に関するトップレベルの研究者による実質的議論に基づき、国として一元的な地震の評価を行うためにとりまとめられたもので、原子力事業者も尊重すべきもの。

だが、十分な根拠までは示しておらず、策定した国の地震本部も地震発生確率の信頼性を「やや低い」と判断していた。

こうした事情を総合すれば、長期評価に実質的根拠があるとは言えず、旧経営陣に原発の運転停止を指示させることを法的に義務付けるだけの具体的な予見可能性があったことを認める根拠としては、十分ではない。

【旧経営陣の認識】

武藤栄元副社長は、旧経営陣の中で最も多く長期評価などの情報を得ていた。東電内の会議でも長期評価に関する説明を受けたものの、10メートルを超える津波が襲来する危険性について、切迫感や現実感を抱かせる内容ではなかった。

長期評価自体、公表から時間が経過しており、武藤元副社長が改めてその信頼性を確認しようとしたのは不合理とは言えない。

東電内の職務権限に照らすと、武藤元副社長以外の旧経営陣も切迫感を抱かなかったことはやむを得ず、旧経営陣の予見可能性や、任務懈怠としての注意義務違反は認められない。

【取締役の責任】

原発事故を経験した現在、原子力事業者の取締役には今後、注意義務の前提となる予見可能性について具体的なリスクを広く捉え、一層重い責任を課す方向で検討すべきだ。

ーーー

この判決について朝日新聞の佐々木編集委員は次のように述べている。

これでは原発の安全を守れない。そうとらえざるを得ない判決だ。

不断に対策を取る努力を否定し、事故は仕方なかったと言っているようなものだ。事故の当事者である東電の誰も責任をとらなくていいことになり、禍根を残しかねない。

原発の安全の一番の責任は、運転する電力会社にある。どうなると事故に至るかを最も熟知しているのも電力会社だ。

もし事故を起こせば、周辺に甚大な被害をもたらす。だからこそ原発は、常に「安全側」の判断が求められてきた。

例えば「危ない橋は渡らない」「石橋をたたいて渡る」といった言葉があてはまる。

選択肢があれば、より安全なほうを選ぶ。めったにない現象まで考慮し、想定を超えても大丈夫なように設計に余裕を持たせる。一つが機能を失っても、別の手段でカバーする。法令を守るだけにとどまらず、さらに安全になるよう追求し続ける――。

これは、事故前から当たり前の考え方だった。

しかし、今回の判決は、津波対策を取らなかった旧経営陣の判断を容認した。

2025/6/8 三菱重工、元徴用工訴訟で逆転敗訴 韓国裁判所が賠償命令

日本統治期に強制労働させられたとして、韓国人元徴用工の男性が三菱重工業に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、ソウルの裁判所は5月9日、時効を理由に請求を棄却した一審判決を覆し、1億ウォン(約1060万円)の支払いを命じる判決を出したことが6月7日に明らかにされた。

原告の男性は107歳で2019年に提訴した。賠償請求権の消滅時効が成立するかどうかが争点となっており、2022年の一審判決では訴えを退けられたが、控訴審では2023年の最高裁の判断を基に時効が成立していないと認められた。

徴用工訴訟について、日本政府は1965年の日韓請求権協定で解決済みとの立場だが、韓国最高裁は2012年、「個人の請求権は協定で消滅していない」と判断し、差し戻し審を経て2018年に日本企業敗訴が確定した。

韓国の民法は、不法行為に伴う損害賠償について「民法上の損害賠償請求権は、加害者が不法行為を行った日から10年、もしくは不法行為による損害と加害者を被害者が知った日から3年が過ぎると消滅する」と規定している。

韓国最高裁が個人の請求権は日韓請求権協定で消滅していないと判断した2012年と、それが確定した2018年のどちらを起点とみるか、下級審の判断が分かれたが、最近は韓国の裁判所が時効を理由に訴えを退けるケースが相次いだ。

本件では原告は2019年に提訴しているが、一審判決は「最高裁が個人の請求権は消滅していないと判断した2012年が時効の起算点」とし、消滅時効が成立するとした。

今回の控訴審では最高裁の全員合議体は次の通り判断した。

最高裁の2012年の差戻し判決では、権利の法的な存在は認めたものの、実際には法的に争える状態に至っていなかった。

2018年判決で「個人の請求権が消滅していない」と明確にされたことにより、 権利行使が本格的に可能となった。

このため、原告が主張したように2012年の最高裁判決は消滅時効の起算点とはならず、起点は「被害者が権利行使可能になった時点」、即ち2018年10月30日の最高裁全員合議体による判決である。

上記により、2019年に提訴された事案は、2018年10月30日の判決から3年が経過しておらず、時効成立を否定した。

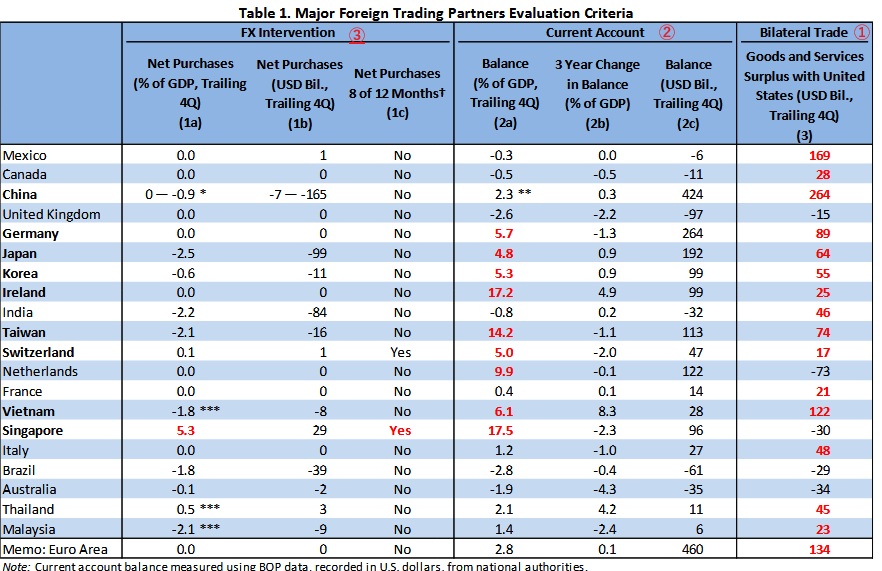

米財務省は6月5日、貿易相手国の通貨政策を分析した半期為替報告書を公表した。

「為替操作国」基準にかかった貿易相手国・地域はなかった。

2019年8月に中国が、2020年12月にスイスとベトナムが「為替操作国」となった。それ以降、2022年11月までの間は、基準では対象となる国があったが、米財務省の判断で実際は非認定となった。

今回は基準でも対象となる国はなかった。

米財務省は為替操作国に指定する条件として(1) 対米貿易黒字の規模 (2) 経常黒字の規模 (3) 継続的な通貨売り介入――を掲げている。

| 従来の基準 | 2019/5より改正 | |

| ①重大な対米貿易黒字 | 対米貿易黒字が200億ドル(米国GDPの約0.1%) 以上 | 同左 |

| ②実質的な経常黒字 | 経常黒字がその国のGDPの3.0%以上 | GDPの2.0%以上 |

| ③外為市場に対する介入 |

GDPの2%以上(ネットで)の額の外貨を繰り返し購入 (12カ月のうち、8カ月) |

同左 (12カ月のうち、6カ月) |

3基準全てに該当すれば「為替操作国」となる。

次の場合、「監視リスト」に入る。

2基準に該当 & 1基準だが、前年「監視リスト」の場合

なお、中国は常時、「監視リスト」

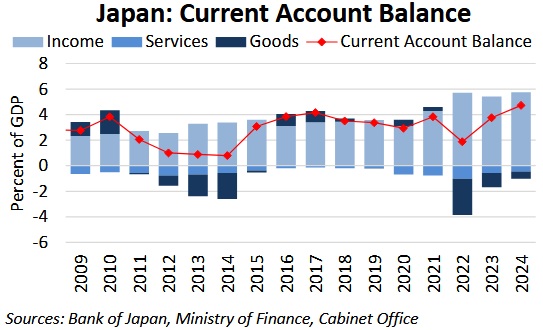

日本は永く2項目でひっかかり、「監視リスト」に入っていた。2022年11月から1項目だけとなり、2023年6月と2023年11月は「監視リスト」から外れた。しかし

2024年6月から、①対米貿易黒字に加え、②実質的な経常黒字で該当し、再度、『監視リスト」に入った。日本の経常黒字は、下図(報告書に記載)の通り、2015年以降、GDPの3%(2019/5より2.0%)を超え、対米黒字と合わせ2基準でかかっていた。2022年は2%を下回り、(時期のずれで)2022/11~2023/11の3期が1項目だけ該当となった。しかし、2023年には経常黒字は

3.8%、2024年は更に上がり4.8%になった。

日本は2023年12月までの4四半期には外為市場への介入はしていない。

今回の報告書

は以下の記載をしている。日本の財務省は2024年4月以降、円高誘導を目的とした3回にわたる介入を実施した。これは、2022年9月と10月に円高誘導を目的とした3回の介入以来の措置。財務省は、4月29日と5月1日の2回の介入で、合計9.8兆円(620億ドル)相当のドルを売却したと公表した。財務省は7月にも介入を実施し、7月11日と12日にはさらに5.5兆円(350億ドル)を売却した。

日本は為替介入の透明性を確保しており、毎月定期的に為替介入の内容を公表している。大規模で自由に取引される為替市場においては、為替介入は適切な事前協議に基づく極めて例外的な状況においてのみ実施されるべきである。日銀は、成長やインフレといった国内経済のファンダメンタルズに対応して、引き続き金融引き締め策を実施すべきであり、円安ドル高の正常化と、切実に求められている二国間貿易の構造的リバランスを支えるものである。財務省はまた、大規模な公的年金基金などの政府投資機関は、リスク調整後リターンと分散投資を目的として海外投資を行うべきであり、競争上の目的で為替レートをターゲットにすべきではないことを強調している。

ーーー

今回は、日本に加え、前回に続き2項目の台湾、ドイツ、ベトナム、シンガポール

、韓国と、今回2項目となったスイス、アイルランド、1項目だが常時「監視リスト」の中国の合計9カ国が「監視リスト」に載った。なお、③「外為市場に対する介入」でひっかかったのはシンガポールだけであった。

|

3基準 |

|

2基準 |

|

1つで前年監視対象 &中国 | 丸数字は問題となった項目 | |||||

| 日本 | 中国 | 韓国 | 台湾 | ドイツ | スイス | インド | アイルランド | ベトナム | イタリア | マレーシア | シンガポール | タイ | メキシコ | |

| 2016/4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

| 2016/10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

| 2017/4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

| 2017/10 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

| 2018/4 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

| 2018/10 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

|

2019/5 |

〇 ①② |

〇 ① |

〇 ② |

ー |

〇 ①② |

ー |

ー |

〇 ①② |

〇 ①② |

〇 ①② |

〇 ①② |

〇 ②③ |

ー | ー |

| 2019/8 | 操作国 | |||||||||||||

| 2020/1 |

〇 ①② |

〇 ① |

〇 ①② |

ー |

〇 ①② |

〇 ①② |

ー |

〇 ① |

〇 ① |

〇 ①② |

〇 ①② |

〇 ②③ |

ー | ー |

| 2020/12 |

〇 ①② |

〇 ① |

〇 ①② |

〇 ①② |

〇 ①② |

操作国 |

〇 ①③ |

ー | 操作国 |

〇 ①② |

〇 ①② |

〇 ②③ |

〇 ①② |

ー |

| 2021/4 |

〇 ①② |

〇 ① |

〇 ①② |

操作国

非認定 |

〇 ①② |

操作国 非認定 |

〇 ①③ |

〇 ①② |

操作国

非認定 |

〇 ①② |

〇 ①② |

〇 ②③ |

〇 ①② |

〇 ①② |

| 2021/12 |

〇 ①② |

〇 ①② |

〇 ①② |

操作国

非認定 |

〇 ①② |

〇 ①③ |

〇 ①③ |

〇 ② |

操作国

非認定 |

〇 ①② |

〇 ①② |

〇 ②③ |

〇 ①② |

〇 ①② |

| 2022/6 |

〇 ①② |

〇 ① |

〇 ①② |

〇 ①② |

〇 ①② |

操作国 非認定 |

〇 ① |

ー |

〇 ① |

〇 ① |

〇 ①② |

〇 ②③ |

〇 ① |

〇 ① |

| 2022/11 |

〇 ① |

〇 ① |

〇 ①② |

〇 ①② |

〇 ①② |

操作国 非認定 |

ー ① |

ー |

ー ① |

ー ① |

〇 ① |

〇 ②③ |

ー ① |

ー ① |

| 2023/6 |

ー ① |

◯ ① |

◯ ① |

◯ ①② |

〇 ①② |

◯ ② |

ー ① |

ー ② |

ー ① |

ー ① |

〇 ①② |

〇 ②③ |

ー ① |

ー ① |

| 2023/11 |

ー ① |

◯ ① |

◯ ① |

◯ ①② |

〇 ①② |

◯ ② |

ー ① |

ー ② |

◯ ①② |

ー ① |

〇 ①② |

〇 ②③ |

ー ① |

ー ① |

| 2024/6 |

◯ ①② |

◯ ① |

◯ ① |

◯ ①② |

〇 ①② |

◯ ② |

ー ① |

ー ② |

◯ ①② |

ー ① |

〇 ① |

〇 ②③ |

ー ① |

ー ① |

| 2024/11 |

◯ ①② |

◯ ① |

◯ ①② |

◯ ①② |

〇 ①② |

◯ ② |

ー ① |

ー ② |

◯ ①② |

ー ① |

ー ① |

〇 ②③ |

ー ① |

ー ① |

| 2025/6 |

◯ ①② |

◯ ① |

◯ ①② |

◯ ①② |

〇 ①② |

〇 ①② |

ー ① |

〇 ①② |

◯ ①② |

ー ① |

ー ① |

〇 ②③ |

ー ① |

ー ① |

赤字が為替操作国基準にひっかかった項目

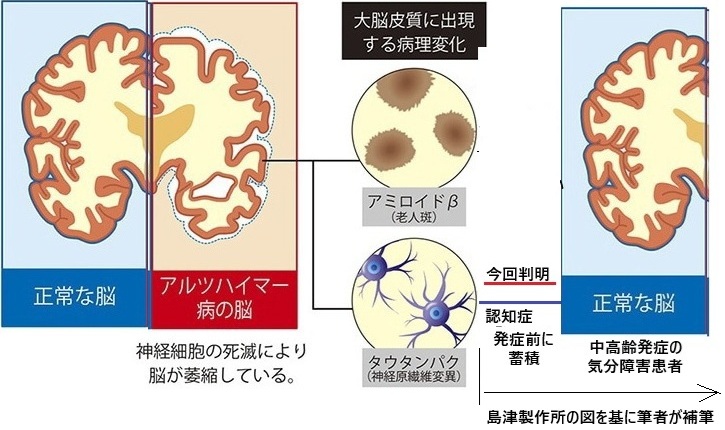

2025/6/12 中高齢発症の気分障害に認知症の原因タンパク質が関わることを実証

中高齢以降に発症するうつ病や双極性障害などの気分障害が、認知症の前兆として現れる可能性が指摘されているが、その背景となる病態メカニズムはほとんど解明されていない。

量子科学技術研究開発機構の量子医科学研究所脳機能イメージング研究センターは、慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室、国立精神・神経医療研究センター、東京科学大精神科(精神行動医科学分野の協力を受けて、中高齢発症の気分障害(うつ病、双極性障害)の患者の脳内に蓄積するタウ病変をPETにより可視化し、 中高齢発症の気分障害患者では、認知機能が正常な段階でタウ病変が出現していることを明らかにした。

中高齢発症の気分障害は、社会的孤立や介護負担の増加と関連しており、高齢化が進む現代において深刻な社会的課題となってい る。さらに近年の疫学研究からは、中高齢発症の気分障害が認知症の前段階として現れる可能性が指摘されている。

本研究では、量子科学技術研究開発機構が開発した、様々な認知症や関連疾患におけるタウ病変を鋭敏に捉えることができる世界で唯一のPETイメージング薬剤を用い、40歳以降で発症したうつ病および双極性障害の 人を対象にPET検査を実施した。

その結果、同年代の健常者と比較して、中高齢発症の気分障害の患者は、タウ病変を有している確率が約4.8倍高いことが明らかにな った。さらに、国立精神・神経医療研究センターのブレインバンクのデータを用いた検討により、40歳以降にうつ状態または躁状態を初発した患者ではタウ病変を持つ割合が高いことが確認された。また、うつ状態や躁状態が認知機能障害の発症に平均して約7年先行していることが明らかとな った。

これらにより、中高齢発症の気分障害の中に、認知症の原因タンパク質の一つであるタウ病変が認知症発症前から既に蓄積していることを生体で確認するとともに、死後脳データからも裏付けがなされた。

本研究では、40歳以降に気分障害を発症した(中高齢発症の気分障害)患者52名と同年代の健常47名を対象に、タウPET・アミロイドPETを行い、様々なタウ病変の頻度・分布・症状との関連について検討した。

その結果、中高齢発症の気分障害患者群では、PETでタウ病変ありと判定される割合が50%と、健常高齢者の14.8%と比べて有意に高く、タウ病変の沈着に影響を与える要因を補正するため、年齢・性別・全般的な認知機能を統計的に調整するとその頻度は約4.8倍

だった。

また、アミロイドPETの結果から、アミロイドβの蓄積についても、中高齢発症の気分障害患者では健常者より頻度が高いことがわかった。

これにより、中高齢発症の気分障害の一部には、健常加齢では説明できないレベルの異常タンパク質の蓄積が存在することが示唆され、認知症の前駆段階の可能性が考えられ る。

この成果により、アミロイドβやタウの病変の可視化による客観的な早期診断を行い治療介入するという、新しい中高齢発症の気分障害の診断・治療戦略の開発が期待される。

発表文 https://www.qst.go.jp/site/press/20250609.html

本研究の成果は認知症分野において極めて注目度が高い国際的な学術誌の一つである『Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association』のオンライン版に、2025年6月9日に掲載された。

掲載文 Diverse tau pathologies in late-life mood disorders revealed by PET and autopsy assays

2025/6/15 脳の幹細胞の老化メカニズム解明に成功 機能低下に関わる遺伝子を可逆的に制御する因子を特定

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域の松田泰斗准教授(元 九州大学大学院講師)と九州大学大学院医学研究院の中島欽一教授らのチームは、ヒトを含む哺乳類の脳内の海馬という記憶などを司る部位の神経幹細胞が加齢に伴い機能低下する現象は、遺伝子の働きを可逆的に調整するエピジェネティック修飾を制御する酵素「Setd8」の働きの低下によって引き起こされることを明らかにした。次いで、このデータを基に、加齢による変化に関与する主要な因子として Setd8 を特定した。

Setd8は、ヒストンH4の20番目のリジンに一重メチル化(H4K20me1)を施す酵素。この修飾は細胞の増殖や老化の制御に関与しており、

Setd8の発現低下は神経幹細胞の機能低下を引き起こす。

さらに、海馬の神経幹細胞に対し、特異的に Setd8 の発現を抑制すると、神経幹細胞の枯渇が通常よりも早期に進行し、新生神経細胞の減少や記憶・学習機能の低下が引き起こされることを確認した。

一方で、Setd8 の発現を一時的に抑制した場合には、神経幹細胞の機能低下が一過性であり、Setd8 活性の回復によって再び正常な機能を取り戻すことができることも確認された。

この結果は、Setd8 の発現低下によるエピゲノムおよび遺伝子発現の変化が可逆的であり、Setd8の操作によって老化した神経幹細胞を「若返らせる」ことができる可能性を示唆している。

本研究の成果を基に、将来的には老化した細胞を再活性化する「若返りリプログラミング技術」の開発と加齢性疾患の克服が期待される。

本研究成果は、国際学術誌「The EMBO Journal」に2025年6月3日に公開された。

Epigenetic

regulation of neural stem cell aging in the mouse hippocampus by Setd8

downregulation

中国有人宇宙事業弁公室(CMSA)によると、中国は6月17日、酒泉衛星発射センターで有人宇宙船「夢舟」のゼロ高度(地上での)緊急脱出飛行試験を成功裏に実施した。

中国の有人月探査プロジェクトの開発において新たな重要なブレークスルーを達成したことを示している。

テストでは、発射台にロケットではなく夢舟のみが設置され、固体燃料ロケット脱出エンジンを約20秒間噴射した。

「夢舟」の緊急脱出エンジンが正常に作動。①船体と脱出モジュールのコンビネーションが固体燃料エンジンの推進力で空中に打ち上げられ、約20秒後に所定の高度に到達した後、②帰還モジュールと脱出モジュールが安全に分離し、③パラシュートが正常に展開された。帰還モジュールはエアバッグ緩衝方式により試験落下区域の指定エリアに無事着陸し、試験は成功した。

緊急脱出システムは有人飛行ミッションにおける重要な安全確保手段であり、緊急故障発生時に宇宙飛行士を乗せた帰還モジュールを危険区域から退避させ、安全に地上へ帰還させることができる。

「夢舟」は、中国が将来の有人宇宙飛行ミッションに向けて完全に独自開発した次世代の有人宇宙往還機であり、モジュール化設計を採用することで最大7名の宇宙飛行士が搭乗可能で、その性能は国際的な先進レベルに達している。

次のステップとして、夢舟は長征ロケットで高高度に運ばれ、飛行中の脱出テストを実施する。中国は夢舟の打ち上げのために「長征10号」ロケットを開発中で、これは月着陸船「攬月」と連携して、地球低軌道(LEO)や月周回軌道を飛行する。

ーーー

中国有人宇宙プロジェクト弁公室は2024年2月24日、中国で計画されている有人月探査ミッションで使用される次世代有人宇宙船と月着陸船の名称が決定したことを発表した。

次世代有人宇宙船は「夢舟(むしゅう)」と命名された。

夢舟は①有人月探査ミッションで使用される月面着陸ミッション用(クルー3名)と、②宇宙ステーションミッションで使用される地球近傍用(クルー7名)の2種類が開発される予定で、このうち月面着陸ミッション用のバージョンは「夢舟Y」と呼ばれてい る。

月着陸船は毛沢東の詩「可上九天攬月(天に昇り月をつかみとる)」に由来する「攬月(らんげつ)」と命名された。

攬月は2名の宇宙飛行士が月周回軌道から月面に着陸し、再び月周回軌道へ戻るために使用される。

CMSAによると、有人月探査ミッションでは最初に攬月着陸船が打ち上げられて月周回軌道に投入される。

続いて宇宙飛行士を乗せた夢舟宇宙船が打ち上げられ、月周回軌道で攬月とドッキングし、攬月に移乗した宇宙飛行士は夢舟から分離して月面へ着陸し、月面活動を行う。

活動を終えた宇宙飛行士は攬月に乗って離陸し、月周回軌道で再び夢舟とドッキング。夢舟へと移乗した宇宙飛行士は攬月を分離して地球へ帰還する。

---

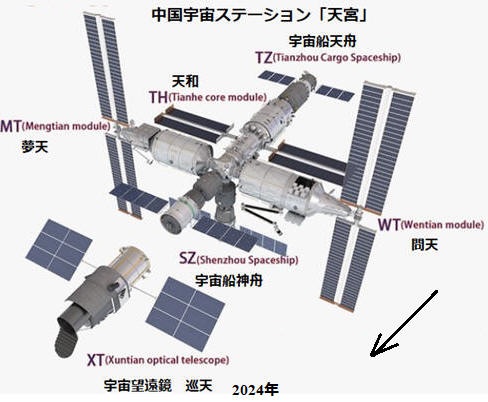

現在の中国の宇宙ステーションは「天宮」で、2022年12月に完成した。

2026年には宇宙望遠鏡「巡天」を打ち上げ、連結させる。

|

|

2022/6/7 中国の宇宙ステーション「天宮」 年末までに完成へ

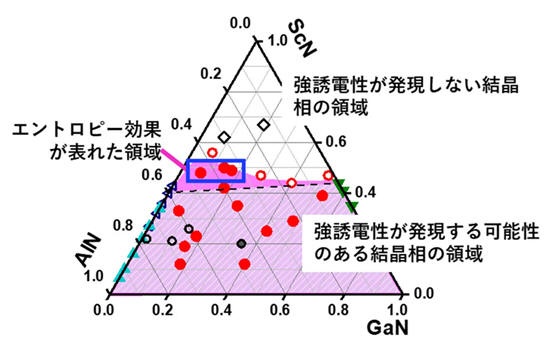

歯肉炎は炎症が歯肉に限局した疾患で、主な症状は「歯肉が腫れる」、「歯肉からの出血」及び「口臭がする」といったもの。口腔清掃によってプラークを除くと健康な歯肉に回復する。

歯周炎は炎症が内部の骨などに及んだ疾患で、通常は長期間歯肉炎が持続して病状が進むことにより移行して生じる。

ーーー

従来の歯周病治療は、スケーリング(石灰化した沈着物の除去)や、スケーリングと抗生剤投与の併用で行われてきたが、これらの治療法では歯周病菌の十分な殺菌・除去ができない。

また、重度の歯周病になると、歯肉を切開して行う外科的な処置や抜歯が必要になる。

菅野教授は歯周病菌の殺菌方法について思案していた時、活性酸素研究の第一人者である東北大学未来科学技術共同研究センターの河野雅弘教授に相談し、そこで、ラジカル殺菌機器開発の発想が得られた。

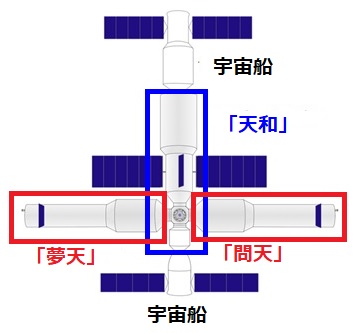

ラジカル殺菌:過酸化水素水に青色レーザーを照射することで、ヒドロキシルラジカルという活性酸素を発生させ、その強力な酸化力で細菌を殺菌する。

ブルーラジカル

P-01は、歯周病を引き起こす歯と歯茎の間の歯周ポケットに蓄積したデンタルプラーク(細菌性バイオフィルム)の内部の細菌を殺菌・除去するための装置で、3%過酸化水素を噴出するのと同時に青色可視光を照射することで、強力な酸化力を持つヒドロキシルラジカルを生成し、歯周ポケットの深部に付着するデンタルプラークの内部の細菌も、迅速かつ効率的に殺菌・除去することができる。

虫歯菌、歯周病を引き起こす口腔細菌を99.99%殺菌する。人体に影響はない。

|

|

これにより、重度の歯周病でも非外科的な処置のみでコントロールが可能となった。

菅野教授は、自身も臨床に携わる歯科医として研究開発を進めていた歯周病治療器の普及を目指して、自らベンチャー企業「Luke株式会社」を設立した。

現在、同社ではブルーラジカル P-01の販売に加えて、患者の口腔ケアの習慣化を促すアプリ「ペリミル」の開発・提供も行っている。

コミュニケーションアプリ「ペリミル」は、根本的な解決方法を目指し、患者が自分自身の口腔内に興味を持ち続けられるよう習慣化させ、生活習慣病である歯周病の原因(患者自身の怠慢・放置)を絶ち、行動変容を促す。

患者はスマートフォンを介して「ブルーラジカル P-01」での治療時間情報や治療内容、経過をチェックすることができ、歯毎のリスクや全体の炎症状態などがわかりやすいイラストで可視化される。さらに、歯科衛生士からの歯磨き指導を受けることができ、歯磨きタイマーを使って歯磨きの習慣化をサポートする。

菅野教授は既に本治療器第2弾の開発にも着手している。

過酸化水素水に照射する光の波長を変えることでラジカル殺菌の効果が飛躍的に上がる基礎データが得られたため、インプラント周囲炎やカリエスの治療にも使用できる2号機の開発を進めている。

また、ブルーラジカル P-01を使用することで、歯周病治療における菌血症のリスクがどれだけ減少するかのデータ収集を行いたいと考えている。

歯周病菌は体内に取り込まれると血流に乗って全身に運ばれ、菌血症を起こし、糖尿病や心疾患などの全身疾病を引き起こすリスク要因となる。「これまで、歯周病治療を行うことによって菌血症が発症することがわかっていましたが、このリスクを軽減する効果的な方法がありませんでした。本治療器は殺菌を行いながら歯周治療を行うことが可能であり、治療時に体内に侵入する歯周病菌の生菌を減少させる可能性があります。今後は、本学の医科の先生方と、本治療器の菌血症に対する効果を検証するための臨床研究を進めたいと考えています」

さらに菅野教授は、ブルーラジカル P-01の横展開として、青色可視光を照射できる歯ブラシの製品化や、ペットの成犬の大多数が歯周病とされる獣医業界での適用などを視野に入れている。

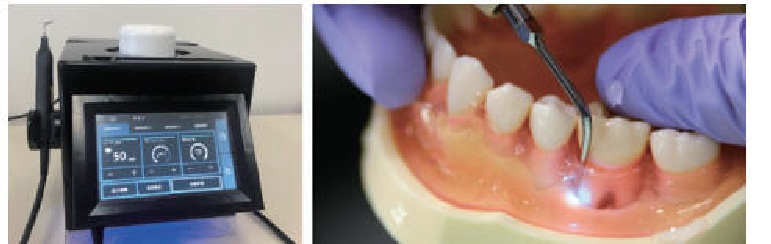

東ソーと東京科学大学(旧東京工業大学)は、新規強誘導体窒化物に関する共同研究を行っているが、2種類の元素を混合することで元素の取り込み量が増加する「エントロピー効果」を応用し、窒化アルミニウム(AlN)と窒化ガリウム(GaN)を合金化することによって、従来より多くスカンジウム(Sc)元素を結晶に取り入れた膜が作製可能であることを世界で初めて見出した。

さらに、スカンジウム(Sc)を多く含むことによって、メモリ動作の低電圧化・劇的な低消費電力化が実現できることを発見した。

新規強誘電体窒化物の例:

窒化アルミニウム(AlN)にスカンジウム(Sc)を添加したもの:薄膜化しても強誘電性の劣化が少ないことが特徴。強誘電体トンネル接合(FTJ)メモリへの応用が期待されている。

窒化ガリウム(GaN)にスカンジウム(Sc)を添加したもの:従来の窒化物材料よりも低い電圧で動作する強誘電体メモリを実現できる可能性がある。これにより、不揮発性メモリの低消費電力化に貢献することが期待されている。

東ソーは半導体製造にかかせない薄膜を形成する材料としてターゲット材を製造・開発している。薄膜は、基板上に形成される非常に薄い膜で電子部品の機能や性能の実現に重要な役割を持っている。

青色LEDで使用されている窒化アルミニウム(AlN)と窒化ガリウム(GaN)は、結晶のプラスとマイナスの中心位置がずれた構造を有しており、電圧を印加する方向によって、その方向を変えることができ、電源を切ってもデータを保持することができるメモリ機能を持っている。

スカンジウム(Sc)を結晶に取り込むとメモリ機能の動作電圧が低下し、劇的な低消費電力で動作するメモリが実現できることが知られている。

しかしスカンジウム(Sc)元素を結晶に取り入れられる量には限界があった。

今回、窒化アルミニウム(AlN)と窒化ガリウム(GaN)を合金化することによって、従来よりスカンジウム(Sc)元素を多く結晶に取り入れた膜が作製可能であることを世界で初めて見出した。この膜は従来知られている組成より低電圧でメモリ動作ができることから、エネルギー使用量が爆発的に増加している情報社会において、現在大きな問題になっているメモリの消費電力を劇的に低下することが期待できる。

また、大きな圧電性や電気光学効果も期待でき、6Gのスマートフォン等で必要な高周波のノイズフィルタや光コンピュータへの応用も期待される。

この成果は、2025年4⽉22⽇付で国際学術誌「APL Materials」に掲載された。

Impact of film composition on crystal structure and ferroelectricity in (Al1−x−yGaxScy)N ternary wurtzite thin films

本研究では、アルミニウム・スカンジウム・ガリウムの各窒化物(AlN-ScN-GaN)の3成分系について、系統的な調査を行った。

その結果、AlNとGaNのみの場合に対して、AlNとGaNを合金化することによって、結晶に取り込むことができるスカンジウム(Sc)量が増加することが明らかになった(図1の濃いピンク色の部分)。

特にAlNのAlの約10%-30%をGaに置き換えることで、結晶に取り入れられるスカンジウム(Sc)の量を40%から約50%に増やすことに成功した(図1の青い枠)。

窒化アルミニウム(AlN)-窒化ガリウム(GaN)- 窒化スカンジウム(ScN)の組成による構成相。

薄いピンク色の部分は、強誘電性が発現するウルツ鉱構造結晶構造が維持されている範囲。

濃いピンク色の部分が窒化アルミニウム(AlN)と窒化ガリウム(GaN)を合金化したことによって、新たにスカンジウム(Sc)を固溶できるようになった組成分野。

白色の部分は強誘電性が発現しない(ウルツ鉱構造ではない)部分。

今回の成果には、以下のような波及効果があると考えられる。

窒化アルミニウム(AlN)や窒化ガリウム(GaN)は、強誘電性や、電源を切ってもデータを保持できる不揮発性を有するため、超低消費電力で高速動作可能な強誘電体メモリへの応用が期待されている。スカンジウム(Sc)を多く含むことで超低電圧で動作する強誘電体を用いたメモリが実用化されれば、爆発的に増加する情報を扱ううえで、エネルギーを低減する切り札として大きなインパクトが期待できる。

特に、ウルツ鉱構造窒化物強誘電体は20万分の1ミリメートル(5ナノメートル)まで薄膜化しても強誘電特性の劣化がないことがすでに確認されているため、大きな強誘電性を生かして強誘電体のトンネル電流を用いた、強誘電体トンネルジャンクションと呼ばれる新たなメモリを実現できる。このメモリでは、理論的には1万倍以上のオン―オフ比が可能となり、磁性体を用いたメモリを凌駕する性能が期待される。強誘電体トンネルジャンクションは強誘電体を電極で挟んだ構造のメモリ。強誘電体を薄膜化することで実現するメモリで最も理想的なメモリとされてきたが、従来の複合酸化物の強誘電体は薄膜化すると特性を失う“サイズ効果”があるため、不可能と考えられてきた。近年、酸化ハフニウム系強誘電体や窒化物強誘電体では、薄膜化しても強誘電性が劣化しないことが明らかになり、大きな注目を集めている。

強誘電性を有するウルツ鉱構造窒化物では、比誘電率の増加に伴って圧電性と電気光学効果が大きくなることが明らかになっている。AlNとGaNの合金では、AlとGaの組成に依存せず、Sc/(Ga+Al+Sc)比によって比誘電率が増加することが明らかになった。AlNとGaNの合金化によって、比誘電率が増加することが明らかになった本成果は、大きな圧電性や電気光学効果を用いた6G用のスマートフォン等の高周波のノイズフィルタや、光コンピュータへの応用も期待される。

本研究は、金属の合金の合成で知られている、多種類の元素を混合することで元素の取り込み量が増加する“エントロピー効果”がウルツ鉱構造窒化物という電子材料でも有効であることを示した最初の例と言える。“エントロピー効果”を用いることが材料探索に有効であることが明らかになったことで、今後は、さらに多くの組成でウルツ鉱構造を有する複合窒化物群が発見され、これまで不可能と考えられていた広い範囲の特性発現が期待できる。

2025/6/27 東京電力 柏崎刈羽原発 6号機の再稼働優先

柏崎刈羽原子力発電所について、東京電力は6月25日、先行して準備を進めてきた7号機に代わり、6号機の再稼働を優先することを決めたと発表した。

問題は、6号機、7号機ともにテロ対策施設が完成していないことである。これが未完成の場合、稼働できないが、通常の審査終了後5年間は猶予されている。

テロ対策施設は「特定重大事故等対処施設」と呼ばれ、2011年の福島第一原発事故後にできた新規制基準で設置が義務付けられた。

原子炉から離れた場所に建て、遠隔制御で原子炉を冷やす設備を備える。原子炉が航空機の衝突などによる攻撃を受けても、電源や冷却機能などを失わないようにする。

6号機は設置期限が2029年9月、7号機は2025年10月である。それまでは稼働できる。

原子力規制委員会は2019年4月24日の定例会合で、原発に設置が義務付けられているテロ対策施設が期限内に完成しない場合、 期限の延長を認めないことを決めた。原則として原発の運転停止を命じる。

| 核燃料装填 |

テロ対策設置期限 未設置の場合、操業停止 |

テロ対策設置予定 |

テロ対策完了前の稼働可能期間 (地元の同意が前提) |

||

| 6号機 | 2025/6/21 | 2029/9 | 当初2026/9→2031/9 6号機遅れの影響 | 稼働→2029/9 |

地元同意は9月 降となる。 |

| 7号機 | 2024/4 | 2025/10 | 当初2025/3→2029/8 難工事、人手不足 | 稼働→2025/10 | |

東電では当初、準備が先行する7号機について、地元同意が得られて再稼働したとしても9月末には停止する必要があるが、短期間でも優先で再稼働させたい考えを示した。

一方、設置期限が2029年9月の6号機については今夏以降にも再稼働させたいとした。6号機はテロ対策施設の設置期限まで4年程度の余裕があるほか、今月21日、原子炉に核燃料を入れる作業が終わるなど、再稼働に向けた準備も進んでいる。

いずれにしても、地元の同意が大前提であるが、新潟県の花角知事は、県民の意見を聞く「公聴会」が終わる今年8月末以降に再稼働の是非を判断する見通しで、地元の同意が得られるとしても9月以降となり、7号機を再稼働させるのは難しくなった。

こうしたことから柏崎刈羽原発の稲垣武之所長は、25日の記者会見で6号機の再稼働を優先することを決めたと正式に発表した。今後、7号機の原子炉に入っている核燃料を取り出し、燃料プールに戻すことも検討する。

稲垣所長は「6号機にリソースを集中させ、設備の健全性の確認など再稼働に向けた準備を進めていきたい」と述べた。

なお、立地する柏崎市と刈羽村では再稼働への理解が進んでいるといえる。両市村では昨年11月、任期満了に伴う首長選が行われ、柏崎市長選は再稼働を条件付きで容認する姿勢を示す現職の桜井雅浩氏が大差で3選。刈羽村長選は、再稼働を容認している品田宏夫氏が無投票で7選を果たした。

桜井市長は3選を決めた際に、「再稼働の是非について判断を下し、その判断について県民に信を問う時期に来ている」と述べ、花角知事に対応を促した。

品田村長も「原発が発電することで村が回っていく。それが村の望む姿だ」と再稼働の必要性を訴えた。

しかし、花角英世知事は再稼働の賛否を明らかにしていない。

花角知事は2023年5月、再稼働の判断にあたって、まず「議論の材料」が必要と主張した。

①福島第一事故の「三つの検証」②柏崎刈羽原発の運転禁止命令の解除③同原発の安全性確認④事故時の避難を巡る取り組みで、これらは既に出揃った。

その後に「県民の受け止めを見極める」手続きが必要としており、公聴会、首長との対話、県民意識調査を挙げていた。県は公聴会の日程を6月29日~8月31日と発表、その後に「リーダーとして判断する」としている。

これについて6月19日の県議会の代表質問で県議が、辺野古基地建設を当時の知事が承認した後、知事選や県民投票で反対の民意が示されても工事が止まらないことを引き合いに出し、 「県民の意思を反映させるには、国に対して再稼働への理解要請に回答する前に県民の意思を確認するべきだ」と問いかけた。

これに対し知事は、「県民の意思を確認した後、国からの理解要請へ回答することになる」と述べた。意思を確認する方法については明確にしなかったが、選挙などで「信を問う」ことも例示した。

一方、再稼働の是非を判断する時期について問われると「現在、県民の多様な意見の把握に努めているところ。結論を申し上げる段階にない」とした。

同意についての判断は事実上、9月以降にずれ込むことになる。

2025/7/30 米Merck、米Pfizer、英GSK、相次いで中国の医薬会社から新規治療薬候補の開発・販売権を取得

欧米の製薬大手が中国の製薬会社から相次いで新薬候補の開発・販売権を取得している。

激しい競争のもとで各社は新薬の開発に注力しており、どこの国のものであれ、特許情報等で可能性があると判断した候補薬剤を競って入手しようとしている。

1)米Merck

「GLP-1受容体作動薬」または「グルカゴン様ペプチド-1受容体作動薬」は、体内で生成されるGLP-1というホルモンと似た働きをする薬で、GLP-1は、血糖値を下げるインスリンの分泌を促進し、食欲を抑制する効果がある。

このため、最近は新タイプの肥満症治療薬として各社が競っている。(GLP-1受容体活性化に加え、グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド のGIP受容体を活性化させるものもある。)

CNBCによると、各社の開発状況は下記の通り。

製品名

メーカー

用法

米承認

Wegovy

Novo Nordisk

週1回の注射

2021 承認

GLP-1を活性化

Zepbound

Eli Lilly

週1回の注射

2023 承認

GLP-1とGIPを活性化

Saxenda

Novo Nordisk

週1回の注射

2020 承認

GLP-1を活性化

MariTide

Amgen

月1回の注射

Experimental

GLP-1を活性化し、GIPをブロック

Danuglipron

Pfizer

1日1回の錠剤

Experimental

GLP-1を活性化

VK2735

Viking Therapeutics

週1回の注射

Experimental

GLP-1とGIPを活性化

Pemvidutide

Altimmune

週1回の注射

Experimental

GLP-1を活性化

GSBR-1290

Structure Therapeutics

週1回の錠剤

Experimental

GLP-1を活性化

Survodutide

Zealand Pharma,

Boehringer Ingelheim週1回の注射

Experimental

GLP-1とグルカゴンを活性化

2024/4/15 新タイプの肥満症治療薬が急増

ライセンス契約では、翰森製薬集団はMerckにHS-10535をグローバルに開発・生産・販売する独占的な権利を与える。見返りに翰森製薬集団は1億1,200万ドルの一時金を受け取るほか、開発、規制当局の承認および商業化に関連するマイルストーンに応じて、最大19億ドルの支払いを受け取る可能性がある。また、売上に応じたロイヤルティも受け取る。

翰森製薬集団は特定の条件で中国においてHS-10535を単独またはMerckと共同でHS-10535を商業化できる。