�܂��A���Ɣ��������i�ׂ��N�����Ă��Ȃ���Q�҂��⏞����u���t�����x�v�Ɋւ���V�@���A2021�N6��9���̎Q�@�{��c�őS���v�ʼn��A���������B

�u���O�@���w�ƊE�̘b��@knak�̃f�[�^�x�[�X���� �@�@�@�@�@�ڎ�

����͉��L�̃u���O�������Ƃɂ܂Ƃ߂����̂ł��B

�ŐV�����@https://blog.knak.jp

�@

2025/8/5�@�؍��́u���F�������@�v

�؍��Łu���F�������@�v�ƌĂ��J���g���@2�E3�������Ă�7��28���ɍ�����J���ψ����ʉ߂��A8��4���ɖ{��c�ł̏������T���Ă����B

�g�p�҂͈̔͂ƘJ�����c�̊T�O���g��i2���j���A�J���g�������ɂ���Ƃ̑��Q�����������֎~����i3���j�Ƃ������e���j�S�ł���B

�������A��}���@�ē��[��x�点�邽�߃t�B���o�X�^�[���J�n���A���[�ɓ��ꂸ�ɂ���B�X�g���C�L����@�ȏꍇ�A�g�p�҂��瑹�Q�����𐿋������\��������B�X�g���C�L�́A�J���g���̐����Ȍ����Ƃ��ĔF�߂��Ă� �邪�A ��@�ȃX�g���C�L��A�X�g���C�L�ɂ���ĉ�Ђɑ��Q�����������ꍇ�A�Y�@��̐ӔC�⑹�Q�����ӔC������\��������B

1. �o�������Ԃ̃X�g���C�L�i2013�N�j

�����J�g��119���̉��قɔ����ăX�g���C�L�����{�B

��Б����x�@�Ȃǂ�ʂ��đi�ׂ��N�����A1�R�ł� ��14��1,000���E�H���i��1.38���~�j �̑��Q�����������F�߂�ꂽ�B

�Љ�I�ɒ��ڂ��ꂽ�̂��A��� �ō��ق��x��������47���E�H���i��3,600���~�^�����̊��Z�j �̑��Q�������߁B

�J���^���⑈�c�ɑ��ĉ�Ђ������������A�W�����J���҂̒��Ɏ��������҂������B

�ؐi�d�H�� �ł�18���E�H���K�͂̉��������������������Ƃ���A��Q�̐[�������F�m���ꂽ�B

641���̑g�����ɑ� �� 200���E�H���i��1,440���ăh���j �̑����i�ׂ��N�B

�m��n�ق������������ł́A��5��9,000���E�H���i��42���ăh���j

�̎x������������ꂽ�B��Б��̎咣�����u�]�v�Ȏc�Ɣ11.8���E�H�����v���A�ꕔ��Ƃ͒ʏ픭������ƔF�肳��A�ӔC��50%�ɐ����B���̑��Q���ڂ͈��ʊW�E�؋��s�\���Ƃ��ċp�����ꂽ�B

�@

�ʏ́u���F�������@�v�́A2014�N��47���E�H���̑��Q�����𐿋����ꂽ�o�������Ԃ̘J���g�����x�����邽�߂ɑ����̎s���������I�ȘA�ъ����Ƃ��ēW�J�����u���F�������L�����y�[���v���N���Ƃ���B

���Q���������J���҂ɑ���x���Ƃ��āA����s����4��7,000�E�H������ꂽ���F�̕��������f�B�A�ɑ���A��t�^���̂���������������\�\�Ƃ����̂��u���F�̕����@�v�̖��O�̗R���B

���F�������^���̎�|�́A�J���g���̑��c�s�ׂ���@�Ƃ݂Ȃ���Ė������锜��ȑ��Q�����A�����������ɂ���J�g�j��ƘJ���҂̐����̔j�ł�h�����Ƃ������̂������B

���ۂɁA���F�������^�����哱���Ă����s���c�́u�������āv�ɂ��A1990�N����2023�N�ɂ�����197���̑��Q�����E����������������3160���E�H������������A�����̎�����94.9�����J���Ҍl��W�I�ɂ��A�ނ�̕�炵�Ɖƒ��[���ɔj�����Ƃ��m�F�ł���B�����̊�Ƃ����Q�����E������������ɘJ�g�̖��͉������݂�ߒ��ŁA2003�N�̘J���҃y�E�_���z������͂��ߐ��\�l�́u�J���җ�m�v�ݏo���Ă�����B

�h���A�����A�p���A�������Ȃǂ̗l�X�Ȃ������œ����Ԑڌٗp�̔K�J���ҁA����ٗp�J���ҁA�t���[�����T�[�A�v���b�g�t�H�[������J���҂Ȃǂ̏]���I���ƌ_��ɔ����ē����J���҂́A�J���g�����������Ĕނ�̘J�������������I�Ɏx�z����u�{���̎В��v�ł��錳�������ƁA�t�����`���C�Y�{���A�v���b�g�t�H�[�����ƎҁA����G�[�W�F���V�[�A�e��ƂƂ̌���ۏႷ��悤���߂Ă����B

��������Ƃ̂قƂ�ǂ����s�̘J���W�@�ɂ�����g�p�҂ł͂Ȃ��Ƃ̗��R�Ō������ۂ��Ă��邽�߁A�s����ȘJ���҂��������g�̌��v�����P���邽�߂Ɉ�@�X�g���C�L�ɑł��ďo���A�Ƃ����j���[�X�ɂ��悭�ڂ���B��F���D�C�m�̉������J�g�͍�N�A�������Ƃ̌��������o�����߂ɃX�g���C�L��ł�����Ȃ��������A����ɂ���Ĕނ�̑g���������ł͂ƂĂ��܂��Ȃ��Ȃ��r�����Ȃ��z�̑��Q�����i�ׂ��N������Ă���B

���s�̘J���g���@�̎�_�̉��P��ڎw���u���F�������@�v�́A�ō��ق̔���A���ۘJ���@�ցiILO�j���i��87���Ƒ�98���j�̔�y�A���Ɛl���ψ���̊����Ȃǂɂ���āA���̕K�v���ɑ���Љ�I�R���Z���T�X�͏\���Ɍ`������Ă���B

�Ƃ��낪���E�ƕێ烁�f�B�A�́A�u���F�������@�v�̎{�s�̓X�g�̋}���A�J�g�W�̕s���艻�A�@�������̕���Ȃǂ��������߁A��Ɠ����̈ޏk�ƌٗp�̌����ɋA�����A���ǂ͊؍��o�ς�ʖڂɂ��Ă��܂��Ǝ咣���Ă���B

�J�����c�𐧌����A��@�X�g�ɑ���ߏ�ȑ��Q����������F�߂錻�s�̘J�g�@�̌n�������A�J����{�����`�[������ �Ă���B

�[�[�[

���{�^�}�ƍ��E�́u����S�ڂ����@�̋��s�v�ƌ��������A�哝�̂ɋ��ی��s�g�����߂����A��}�ƘJ���Љ�c�̂�30�N���܂肩�������@����ł��邾���ɁA�����Ɍ��z�E�{�s���邱�Ƃ����߂��B

�������A�����x�哝�̂̍ċc�v�����i���ی��j���s�g����A2023�N12��8���̖{��c�ōĕ\�����ꂽ���̂́A�^���v���i�o�ȋc����3����2�ȏ�j�������ی��A�@�Ă͔p�ĂƂȂ����B

2024�N�ȍ~�A���ɖ���}�������Ă��Ē�āE�Ĕ��c�����B�������J���҂̌������ւ̑Ή��`��������A���c�s�ׂ̑Ώ۔͈͊g��A���Q���������Ȃǂ��܂ށB

2025�N7��28���A�^�}�i���ɖ���}�Ɛi���}�j�哱�ō�����J���ς̏��ψ����ʉ��B8��4���ɖ{��c�Ō��c����� �\��B

1. ���F�������@�̊T�v

�@�P�j �ړI

�J���҂��s���ȑ��Q��������������邱�Ƃ��ł���悤�ɂ���B

�ߓx�̑��Q���������𐧌����A�J�����c�ɂ�����s���`����������B

�@�Q�j��ȓ��e

�J�����c�i�X�g���C�L�j�ɂ�鑹�Q���������𐧌�

��Ƒ����ߓx�ɍ��z�ȑ��Q�����������s�����Ƃɑ��鐧���B

�J���g���������ȗ��R�ŃX�g���C�L�⑈�c���s�����ꍇ�A��Ƃ����̑��Q�ɑ��ĉߓx�ɑ傫�Ȑ��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�B

�@�g�����̔����ӔC�̐���

�J���g���₻�̃����o�[���s�����X�g���C�L�⑈�c�����Ɋ֘A�����l�ɑ��鑹�Q�����ӔC�������������B

�g�������ߏ�ɑi�����邱�Ƃ�h�����߂ɁA�ʐӔC�����肷��B

�@�i�א���

���Ɋ�Ƃ��s���ȑi�ׂ��N�������Ƃ�h�����߁A�ٔ������i�葱���ɂ�������Ƃ̑��Q���������z��T�d�ɐR�����邱�Ƃ����߂���e���܂܂�Ă���B

2. �@�Ă̎^��

�@�P�j �^���̗���

�J���҂ƘJ���g���́A��Ƃɂ��ߓx�ȑ��Q�����������Љ�I�ɕs�����ł���Ǝ咣���A���̖@�Ă��������邱�ƂŁA�J���҂̌��������A�ߓx�ȕ��S������������Ɗ��}�B

�J���g���́A�X�g���C�L�����@�I�Ȏ�i�ł���A���̊����ɑ���ߓx�̕�h�����߂ɁA���̖@�Ă��d�v���Ƃ��Ă���B

�@2) ���̗���

����ŁA��Ƒ��́A�X�g���C�L��J�����c���������ꍇ�ɂ́A���̉e�������Y��o�ϊ����ɐ[���ȑ��Q��^����\�����������߁A�ߓx�̑��Q���������̐�������Ɗ����̎��R�𐧖��Ƃ��Ĕ����Ă���B

��Ƒ��́A���Q����������ʂ��āA�J�����c��}�~���A���肵���o�ϊ������m�����悤�Ƃ��闧�������Ă���B

�u���F�������@�v�ɑ���o�ϊE�̔�������ɋ��܂��Ă���B

�؍��o�c�ґ�����i�o���j�̑����A�j��i�b�i�O���[�v��j��7��31���A�ً}�L�҉���J���A�u����͘J���g���@�̉����𒆒f���A�Љ�I�ȑΘb�����Ȃ�������Ȃ��v�Ɛ������߂��B����́u�ً}�L�҉�́A���ꂾ���J���g���@�����ɑ���o�c�E�̐S�z���[���Ƃ������ƂƗ������Ăق����v�Əq�ׂ��B

����́u���S�̉�������Ђ̘J���g��������v������A���������Ǝ�͂���ɑΉ��ł����A�Y�ƌ���͋ɓx�̍�����ԂɂȂ�͂��v�ƌ��O��\�����B�����āu���Q�����z�̏�����߁A�ΘJ�҂̋��^���������������ł��Ȃ��悤�ɂ����Ă�^�}�w�����Ƌc���ɉ���Ē�Ă����v�Ƃ��u�\���ȋc�_�Ȃ��J���E�̗v�����������f���ꂽ�v�Ǝ咣�����B

���D�ƊE����́A�u�i�������Ǝ҂̐��ɍ��킹�āj100������Ƃ����̂��v�Ƃ����s���̐����オ���Ă���B�O���n��Ƃ͌��R�Ɓu�؍�����̓P�ނ��l������Ȃ����v�Ƙb���Ă���B

�������Ƃ̑�\�́A�u�傰�����ƌ������A�lj��̏��@�̉����Ă���������A��������Ƃ̑����̌o�c������R�҂ɓn�邾�낤�v�ƌ��O���Ă���B

�؍��̘J�g�W���u�Η��I�v�ł��邱�Ƃ������ł���B

�@

2025/8/7�@���E���̖Ɖu�h���^��O���オ�ÃE�C���X��̎��p�����ڑO�@

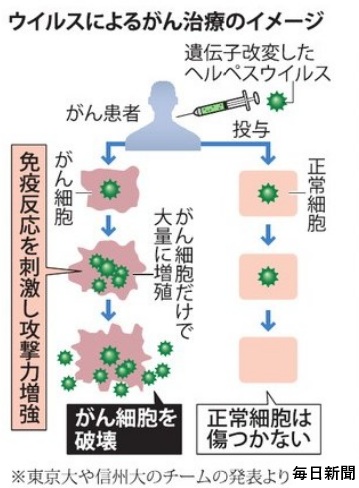

�M�B��w��w���Ɠ�����w��Ȋw��������̌����O���[�v�́A�R���Ɖu�������N�����\�͂����������@�\�t���^�̑�O���オ�×p�w���y�X�E�C���X�iT-hIL12�j��p�����������F��̎����ŁA�������Ì��ʂ��m�F�����Ɣ��\�����B

�؏��s�\���͓]�ڐ��������F��̖����Ê��҂ɑ��A4��̎�ᇓ����^���s�����Ƃ���A�E�C���X���^��24�T�o�߂����X��őt�����i��������or�k���������҂̊����j��77.8%����A�W�����Â̑t�����i34.8%) �Ɣ�r���A�ɂ߂č����L�������������B

�Ȃ��A���^��̕���p�ōł��p�x�����������̂́u�ꎞ�I���M�v�u�ꎞ�I�����p���������v�ŁA�������S�����Ċm�F���ꂽ�B

�@

�E�C���X�Ö@�́A����זE�Ɋ����������E�C���X�������邱�Ƃɂ���Ē��ڂ���זE��j���@�ŁA�v�V�I�Ȃ��Ö@�Ƃ��Ċ��҂����B

T-hIL12�͈����_�o�P��i�]��ᇁj��K���ǂƂ���2021�N�ɍ����Ŏs�̂��J�n���ꂽG47���i��ʖ� �e�Z���p�c���u�A���i�� �f���^�N�g���j�ɖƉu�h���@�\��t�������V�^�E�C���X�ŁA���̊J���́A���������t�哱�����Ɏ���܂ŁA�����҂����Ő����i�߂Ă����B

�������F���K���ǂƂ���T-hIL12�̐����̔����F�\���̎������͔��ɍ����A���㎡��������������B���F�����A���E���̋@�\�t���^�̑�O���オ�×p�w���y�X�E�C���X��ƂȂ� �B

�[�[�[

�������F��i�����m�[�}�j�́A�����j���F�f�Y���\��L���郁���m�T�C�g�̂��ɂ���Đ����鈫����ᇂŁA��ɔ畆�y�єS�����ɔ�������B�]�ڂ��N���₷���A�������畆����ɂ�鎀�S�̂��悻�������߂����̔畆����B

�؏��\�Ȉ������F��͐؏��ɂ���ċǏ��Ĕ��̌���������̉��P�Ȃǂ����҂���邪�A�]�ڂ�������Ǝ����͓���Ȃ�B

�@

�ߔN�A�{�M�ł́A�i�s���������F���K���ΏۂƂ���Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q��╪�q�W�I���F���ꎡ�Âɗp�����Ă� �邪�A�Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q��ł��t�����͒P�܂���10�`30����ɉ߂����A�������ٓI�������Ԃ̒����l��1.5�N�O��ƁA���̎��Ì��ʂ͕K�������\���ł� �Ȃ��A�d������p�����Ï���ƂȂ�B

�Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q��́A�Ɖu�זE�̃u���[�L���������A����זE���U������͂����߂������̃E�C���X�Ö@�́A����זE�݂̂ő����邱�Ƃ��ł���E�C���X�����������A�E�C���X�����ڂ���זE��j�鎡�Ö@�B

�@�@�RPD-1�R��: PD-1�Ƃ����Ɖu�זE�̃u���[�L���q�Ɍ������A�Ɖu�זE�̊������𑣂��B�j�{���}�u�i���i��: �I�v�W�[�{�j��y���u�����Y�}�u�i���i��: �L�C�g���[�_�j�Ȃ��@�RCTLA-4�R��: CTLA-4�Ƃ����ʂ̃u���[�L���q�Ɍ������A�Ɖu�זE�̊������� ���B�C�s�����}�u�i���i���F���[�{�C�j

�@���p�Ö@: �RPD-1�R�̂ƍRCTLA-4�R�̂p

�E�C���X�Ö@�ł́A��`�q�H�w�Z�p��p���ăE�C���X�Q�m�����u�v�v���A����זE�ł͂悭�����Ă�����זE�ł͑S�������Ȃ��E�C���X��l�H�I�ɑ����ėՏ��ɉ��p ����B����זE�Ɋ�������Ƃ����ɑ��B���J�n���A���̉ߒ��Ŋ�����������זE�����ł�����B���B�����E�C���X�͂���Ɏ��͂ɎU����čĂт���זE�Ɋ������A�E�C���X���B�A�זE���A�������J��Ԃ��Ă���זE�����X�ɔj�Ă� ���B

����A����זE�Ɋ���������`�q�g�����E�C���X�͑��B�ł��Ȃ��悤�Ȏd�g�݂�����Ă��邽�߁A����g�D�͏����Ȃ��B

�@

��`�q�g�����E�C���X��p�����E�C���X�Ö@�̗Տ��J���́A�ߔN���E�ŋ������������Ă���A���ł��A�P���w���y�X�E�C���X1�^�����p�����J�����擪�𑖂��Ă���A2015�N�ɂ�Amgen���J���������̂��×p�w���y�X�E�C���X���i�italimogene

laherparepvec �@���́FT-VEC�j���������F��̎��Ö�Ƃ��ĉ��ĂŔF���ꂽ�BAmgen�̎q��Ђł���BioVex Inc.����������B

G47���i��ʖ� �e�Z���p�c���u�A���i�� �f���^�N�g���j�́A3�̃E�C���X��`�q�����ς������E���̑�O�����`�q�g�����w���y�X�E�C���X��

�A����܂ł̂��×p�E�C���X�ɔ�ׂĈ��S���Ǝ��Ì��ʂ��i�i�ɍ����Ȃ��Ă���B

G47�� �͓�����w��Ȋw������ ������I�����Ƒ��O���������ŊJ��

2021�N6���ɏ��F����A2021�N11���ɑ��O�����u�f���^�N�g®���v�i��ʖ��F�e�Z���p�c���u�j�Ƃ��č����Ŕ��������B

G47����2�̋@������čR�����p�������B

1�߂́A����זE��G47�����������čזE���ő��B���A����זE�ڔj��B������G47���́A���͂̂���זE�Ɋ������A����זE�����X�ɔj�Ă����A���̊��ԑ��������ƖƉu�ɔr������

��B

2�߂́A����זE�ő�����G47����Ɖu���r������ߒ��ŁA�j�ꂽ����זE��G47���ƈꏏ�ɖƉu�ɏ�������錋�ʁA����זE���Ɖu�n�ɏ��߂ĔȂƂ��ĔF������ĖƉu�̍U���ΏۂƂ�

��B

�R����Ɖu�������悭��N���邽�߂ɁAG47���𓊗^�������ʂ݂̂Ȃ炸�A���^���Ă��Ȃ��Ƃ���ɂ��邪��ɂ��Ɖu����Č��ʂ����҂ł���B�܂�����זE���Ɖu�n�ɔF������邽�߁AG47���Ŏ��Â��s�������҂́A�Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q�����m���������Ȃ�ƍl�����

��B

����ɁAG47���́A����̍�����j�ނƂ�������זE���������悭�j�����邱�Ƃ������Ă���B

�@

G47���͈����]��ᇁA�O���B���A�k�_�o��זE��A�������������ɑ��č����ŗՏ��������s���A2021�N�ɁA�����_�o�P��i�]��ᇁj��K���ǂƂ��ē��{���̃E�C���X�Ö@��i�Đ���Ó����i�A��ʖ��e�Z���p�c���u�A���i���f���^�N�g���j�Ƃ��Đ����̔����F�i�����y�ъ����t�j����A�s�̂��J�n���ꂽ�B

�P���w���y�X�E�C���X1�^�́A�E�C���X�̃Q�m���ɔC�ӂ̎��È�`�q��g�ݍ��ނ��Ƃɂ��A����̍R����@�\��t�����邱�Ƃ��\�����AG47���̊�{���i�ɁA�C�ӂ̊O����`�q��Z���ԂɓI�m�ɑg�ݍ��ނ��Ƃ��ł������I�Z�p���J�������B���̋Z�p��p���邱�Ƃɂ��A���܂��܂ȋ@�\�t���^G47�����쐻���邱�Ƃ��\�ɂȂ����B

�Ɖu���h������`�����̈�`�q��G47���ɑg�ݍ��ނƁA�R����Ɖu�������N�����@�\����w��������G47�����ł���B���������ȂǂŁAIL-12���������Ì��ʂ����������߁A�@�\�t���^G47���̗Տ����p�̑��e�Ƃ���T-hIL12�̎�����i�߂Ă����B

T-hIL12�́AG47����肳��Ɍ����I�ɍR����Ɖu��U�����Ĉ�w�������Ì��ʂ����邽�߁AT-hIL12�𓊗^�������ʂ݂̂Ȃ炸�A���^���Ă��Ȃ����u�̂���ɂ��Ɖu����Ď��Ì��ʂ����҂ł� ��B

����A���F�\���ƐR�����o�āA�R����Ɖu�h���@�\��t��������O���オ�×p�w���y�X�E�C���X�Ƃ��Đ��E���̏��F��ƂȂ錩���݁B

2025/8/9�@���݃A�X�x�X�g�i�ׁA�������قƑ�㍂�قő������Ń��[�J�[�Ƃ̘a��������

�A�X�x�X�g�i�ׂł́A��A�̑i�ׂōō��ق�2021�N�ɍ��ƃ��[�J�[�̔����ӔC��F�߂铝�ꔻ�f���������B

2021/5/19

�ō��فA���݃A�X�x�X�g�i�ׂ� ���Ɗ�Ƃ̐ӔC�F�߂�

���͂P�l�ő�1300���~�̘a�������x�������ƂȂǂŊ�{���ӂ����B

2021/12/18 ���݃A�X�x�X�g�ō��Ƙa�𐬗��@�ō��قŏ�

�܂��A���Ɣ��������i�ׂ��N�����Ă��Ȃ���Q�҂��⏞����u���t�����x�v�Ɋւ���V�@���A2021�N6��9���̎Q�@�{��c�őS���v�ʼn��A���������B

2021/6/11�@���݃A�X�x�X�g���t���@�������@

����ŁA���[�J�[���̔����͈͂���z�����߂邽�߂̑i�ׂ������Ă���B

����A8��7���ɓ������قŁA��8��8���ɑ�㍂�قŃ��[�J�[�Ƃ̘a�������������B

�@

���ޗp�A�X�x�X�g�i�Ζȁj�Ō��N��Q�����Ƃ��āA�����ݘJ���҂炪���ރ��[�J�[�ɑ��Q���������߂���̑i�ׂŁA�������ق�8��7���A���[�J�[�V�Ђ������v302�l��40���~�����x�������e�Řa�������������B

���j�ɂ���ẮA�u400�l�ɑ�52���~�v�Ɠ`�����Ă��邪�A��������400�l�̂����A���ۂɔ����������Ώۂ�302�l�ŁA���z��40���~���Ƃ݂���B

���̂ق��̌���46�l�́A�a�����͎��Ȃ����̂́A���[�J�[���璢�ӂ〈�����̈ӂ�\������邱�ƂŘa�������ꂽ�B

�����ٌ�c�ɂ��ƁA�S���ŋN�����ꂽ����i��33���i�����v��1450�l�j�ōő�K�̘͂a���ƂȂ�B�a�������̂�2008�`2014�N�ɓ����n�قɒ�i�����W�c�i�ׂ̌�����B

�a�������ł́A�i����ꂽ���ރ��[�J�[�̒��Ŏs���L���̍����V�Ђ������ӔC�����ƂƂȂ����B

�[�[�[

���̌��ݍ�ƈ���⑰��133�l�����ރ��[�J�[�ɔ��������߂Ă����ٔ��ɂ��āA8��8���A��㍂�قŘa�������������B �@

�a�������������̂́A���̂��������ݍ�ƈ���⑰��115�l�̍�ƈ��E�⑰�ƌ��ރ��[�J�[12�ЁB

���Ƙa���������������Ƃ�2023�N�ɂP�R�̑��n�ق�12�Ђɔ����𖽂������A�����Ɣ퍐�̂�������T�i���ĐR���������Ă����B

�ٌ�c�ɂ��ƁA�{�N2���ɑ�㍂�ق���a���Ă�����A����A�o�������ӂ��Ęa�������������B

�a�������ɂ́A

���P�R�Ŕ����𖽂���ꂽ12�Ђ��A������8���]��ɂ�����115�l�ɂ��킹��12��4600���~�]��̉��������x�������Ƃ�A

���퍐�ƂȂ������ׂẲ�Ђ��A����ƈ��Ɉ����Ƃ��������̈ӂ�\�����邱��

�Ȃǂ����荞�܂ꂽ�B

�@

2025/8/12�@�ό`���G�ߏǂ̎��Ö�̊J��

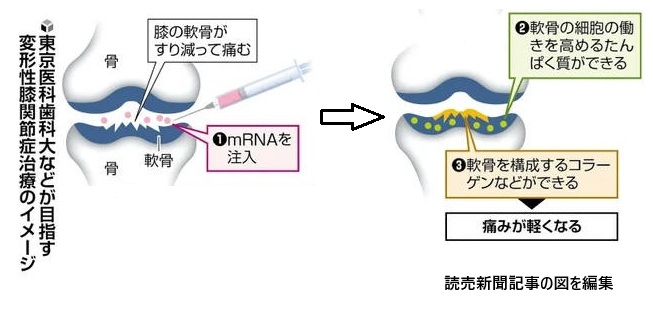

�o�C�I��Ƃ�NANO MRNA�̎q��� PrimRNA�i�v���C�����i �j�́A�G�̓�����茸��A���{�I�Ȏ��Ö@���Ȃ��ό`���G�ߏǂɎg�����Ö�̗Տ�������9���ɂ��I�[�X�g�����A�Ŏn�߂�B

�ό`���G�ߏǂ̊��Ґ��͍����ł͎��o�Ǐ��L���銳�҂Ŗ�1000���l�A���ݓI�Ȋ��҂͖�3000���l�ɂ̂ڂ�Ƃ����肳���B����ȂǂŔ��ǂ��A�����ƒɂ݂�������B�Ǐi�ނƊO�o������ɂȂ��Č��N�������k�߂�v���ɂ��Ȃ�B

����͊O�Ȏ�p�ŕG�߂���菜���A�l�H�߂ɒu��������Ȃǂ̑��邪 �A�ΏǗÖ@�ɂƂǂ܂�A���{�I�Ȏ��Ö@�͂Ȃ��B

PrimRNA�̃I�[�X�g�����A�@�l�� �ʍ��[�j������̌����`�[���ɂ�鐬�ʂ���Ɏ������n�߂�B��`����`���镨���̃��b�Z���W���[RNA (mRNA) �����҂ɓ��^���A�R���[�Q���Ȃǂ������זE�̓��������߂� �V�������Ö@�ł���B�ʍ������̓A�h�o�C�U�[�Ƃ��Ď����Ɋւ��B

�[�[�[

�����Ȋw��w��2024�N10���������H�Ƒ�w�Ɠ�����Ȏ��ȑ�w���������Đݗ����ꂽ ��w�ŁA�ʍ������͓�����Ȏ��ȑ�̋����ł������B

�ʍ�������2016�N1���ɓ���̓��C�y�����ł��������A�����w�@�H�w�n�̃����o�[�Ƃ̋��������ŁA��̌`���ɓ����]�ʈ��q��mRNA���ߓ��֓͂���ƕό`���ߏǂ̐i�s��}���ł��邱�Ƃ��A�������f����p���Đ��E�ŏ��߂Ď������B�{���ʂ́A�]�ʈ��q��mRNA���A�V�����j�_���ɂ�鎡�Ö@�ƂȂ肦�邱�Ƃ�����������̂ł���B

mRNA�͐V�^�R���i�E�C���X���N�`���̎听���Ƃ��Ē��ڂ���A���̎����ɉ��p���錤�������E�I�ɐi��ł���B�ʍ������́A�m�[�x�������w�E��w�܂���܂����J�^�����E�J���R����15�N�ȏ�̂�����������B�J���R����mRNA�Ɋւ��錤�����ʂ��o���ĊԂ��Ȃ�2008�N���A�w��Ŗ{�l���猤�����e��������Ă���������Ƃ��A���̌������n�߂邫�������̈�ɂȂ����Ƃ����B����ȍ~�A�w��Ȃǂňӌ��������Ă����B

������Ȏ��ȑ��

�����mRNA�́A�G��̍זE�̓��������߂邽��ς����̈�`���łł��Ă���B���҂̕G�ɒ�������ƁA�G�̍זE�����̂���ς��������o���A����\������R���[�Q���𑝂₷�Ȃǂ��āA�������̂�h���B

���������ł͓�̖��Ղ�߂̕ό`��}���邱�Ƃɐ��������B

�����ɂ�mRNA���i�̊J�����肪����NANO MRNA�Ȃǂ����͂���B

NANO MRNA��1996�N�Ƀi�m�L�����A���Ƃ��Đݗ����ꂽ�B2023�N��mRNA���̑n��ɓ�������V�r�W�l�X���f���ւ̓]���ɔ����ANANO MRNA���ɉ��̂����B

�umRNA�n��V�[�Y�ƈ�ÁE�J���j�[�Y���Ȃ��v���b�g�t�H�[�}�[�Ƃ���mRNA���̒m�I���Y�iIP�j�n�o�ƃ��C�Z���X�A�E�g�̃T�C�N�����m������v�Ƃ����l���̉��A���Ɗ����𐄐i���Ă���B

mRNA���p�C�v���C���ł́A�ԉ��Ƃ̋��������Ői�߂Ă���A�����M�[�E���ȖƉu�������Ã��N�`���ŁA���Ȃ��Ƃ��P�̃v���W�F�N�g�ŊJ�����i�̑I��̒i�K�ɐi��ł���B

�������Ƃ̊�ȗ̈�ł̋��������������ɐi��ł���B

�@

�{���ł́AmRNA�a1������1�~���ȉ��̖��ɕ���q��̈��i�Ƃ��A�G�̍זE�ɓ͂��₷�����Ă���B

�|���A�~���́A�זE���ŗl�X�ȏd�v�ȋ@�\���ʂ����������������ŁA�זE�����B�𑣐i���ADNA��^���p�N���̍\�������艻������ȂǁA���������ɕs���Ȗ�����S���Ă���B

�����q�~�Z���́A���e�}�������q�������Ŏ��ȏW�����Č`������i�m�T�C�Y�̗��q�ŁA�a�����̕����������ɁA�e�����̕������O���ɔz�u���ꂽ�R�A-�V�F���\���������A���B�V�X�e���iDDS�j�Ƃ��ė��p����Ă���B

�@

2025/8/15 �k�C����w�A�����͐ڒ����n�C�h���Q���̃f�m�{�v�ɐ��� �@

�k�C����w�����C�m�x�[�V�����n���@�\���w�����n���������_��䗊C�����C�y�����i���E�[圳��w �y�����j�A龔���ʋ����i��[�����Ȋw�����@�j�A�y�ё���w���C������̌����O���[�v���A�^���p�N���̃f�[�^�}�C�j���O�A�����A�@�B�w�K����������I�ȃf�[�^�쓮�^�A�v���[�`�ŁA�����͂Ȑڒ����n�C�h���Q���̃f�m�{�v�ɐ��������B

�f�m�{�v�iDe Novo Design�j�� ���e����Łu�[������v�u�V���Ɂv�Ƃ����Ӗ��ŁA�����̂��̂����ǂ���̂ł͂Ȃ��A�S���V�����A�C�f�A�⌴���Ɋ�Â��āA�ړI�Ƃ���@�\������������̂�v�E�\�z�����@�B

�`�[���́A�t�W�c�{��J�^�c�����Ȃǂ������V�R�̐ڒ��ܖ�2��5�����̏�����ɁA���悻180��ނ̃n�C�h���Q�����쐻���Đڒ������v���B�f�[�^���u�@�B�w�K�v�Ƃ������@�Ől�H�m�\(A1)�Ɋw���A��萫�\�������g�����Ă������B

��̓I�ɂ͎��̂R�̃X�e�b�v�B

�@1. �^���p�N���f�[�^�x�[�X����̏�o�ƋL�q�q�J���F

���R�E�ŋ��͂Ȑڒ�����������2 ��5���ނ̃^���p�N���̔z��p�^�[�����ڍׂɉ�͂����B

���̌��ʁA�����q���̃����_�����d���ɂ���Ă��̃p�^�[�����Č��ł���Ǝ��̋L�q�q�헪���J���B����ɂ��A�^�[�Q�b�g�Ƃ��鍂�@�\�ڒ����n�C�h���Q���̐v�ƃf�[�^�Z�b�g�\�z���\�ƂȂ����B

�@2. �o�C�I�C���X�p�C�A�[�h�n�C�h���Q���̍����ƃf�[�^�Z�b�g�\�z�F

��L�̐헪�Ɋ�Â��A���l�ȑg�ݍ��킹������ 180 ��ނ̐��̖͕�n�C�h���Q�������ۂɍ������A���̐ڒ����x�f�[�^�����W���邱�Ƃŏ����f�[�^�Z�b�g���\�z�����B

�����̃n�C�h���Q���̒��ɂ́A��s�����ŕ��ꂽ���̂�����ڒ����x���������̂������m�F����A�D�ꂽ�f�[�^�Z�b�g���l�������B

�@ 3. �@�B�w�K�ɂ��g���œK���F

�\�z�����f�[�^�Z�b�g����ɋ@�B�w�K���f���i���ɃK�E�X�ߒ��ƃ����_���t�H���X�g��A�j���P�����A�c��Ȍ��̒�����œK�ȃn�C�h���Q���̑g���������I�ɒT�������B

���������炷���߁A�o�b�`�^�������f���x�[�X�œK���iSMBO�j�̎�@���������A�����I�ȒT�������������B

���̍�Ƃ��J��Ԃ��A�ł��ڒ����������V�K�̃n�C�h���Q��3��ނ���肵���B����ɂ��A�]���̃n�C�h���Q����啝�ɏ����ő�1MPa ����ڒ����x���C�����ŒB�������B

������1�����Z���`�������10�L���̗͂ň��������Ă��͂��ꂸ�A�\������͂��������200��ȏ�J��Ԃ��Ă� �ڒ������ێ��ł����B

������������3���̓��̉����ɂ��������a2�Z���`�̌��ɓ\��t���A�R����~�߂邱�Ƃ��ł����B

�g���ł���C�ӂ̊�ɃA�q���̂���������Œ�ł����B

���̃Q���͊C�̒��̖���������g�̏Ռ��ɂ��ς��A�ߍ��ȊC�m�����ł̋��͂Ȑڒ����\�����B�ʏ�̐������͂������A�����Z�x�������C�����ɂ����Ă����ɋ��͂Ȑڒ����\������B

�}�E�X�ւ̔牺���ߍ��ݎ����ł́A����畡���̃n�C�h���Q�����ǍD�Ȑ��̓K�������������Ƃ��m�F����A��Õ���ւ̉��p�ɂ�����傫�ȉ\�����������Ă���B

�����I�Ȑ����ڒ����A�����ϋv���A�����Đ��̓K�������������Ƃ�������A���l�Ȏ��p���p��ł̑傫�ȉ\�����߂Ă���B

�Đ���Âɂ�����g�D�ڒ��܁A�����ł̐�����p�p�ڒ��܁A�[�C�T�����{�b�g�ً̋}��C�ށA����ɂ͐��̖͕탍�{�b�g�̏_��Ȕ畆�ȂǁA����ɂ킽�镪��ł̉��p�����҂����B

����ŁA�{�����Ŋm�������f�[�^�쓮�^�v�A�v���[�`�́A�ڒ����n�C�h���Q���ɗ��܂炸�A�L�͂ȋ@�\���\�t�g�}�e���A���̐v���ȊJ���ɂ��K�p�\�ȁA�ɂ߂Čn���I�ȃA�v���[�`�����B

�{�������ʂ́A2025�N8��6�����J�� Nature ���Ɍf�ڂ��ꂽ�BData-driven

de novo design of super-adhesive hydrogels

�@

�@