デンドリマー Dendrimer

デンドリマー

東京大学 相田卓三教授

デンドリマーEL

2003/5

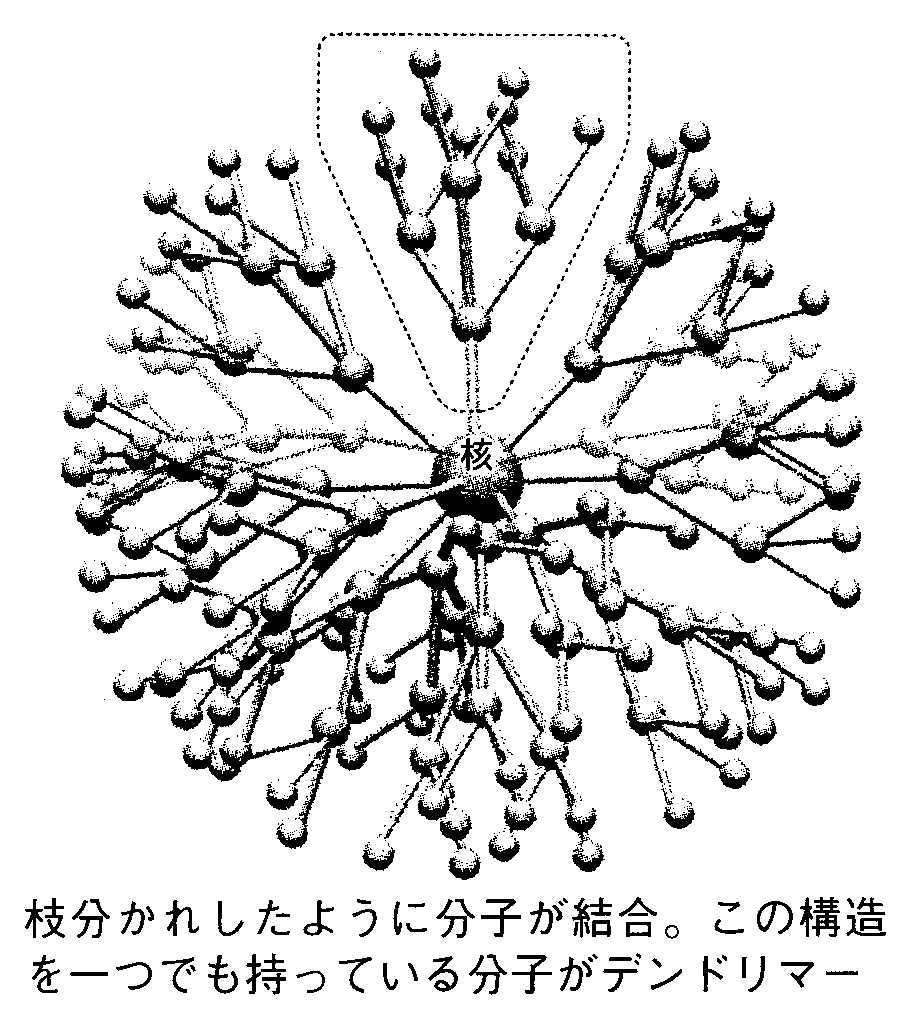

日本経済新聞 きょうのことば

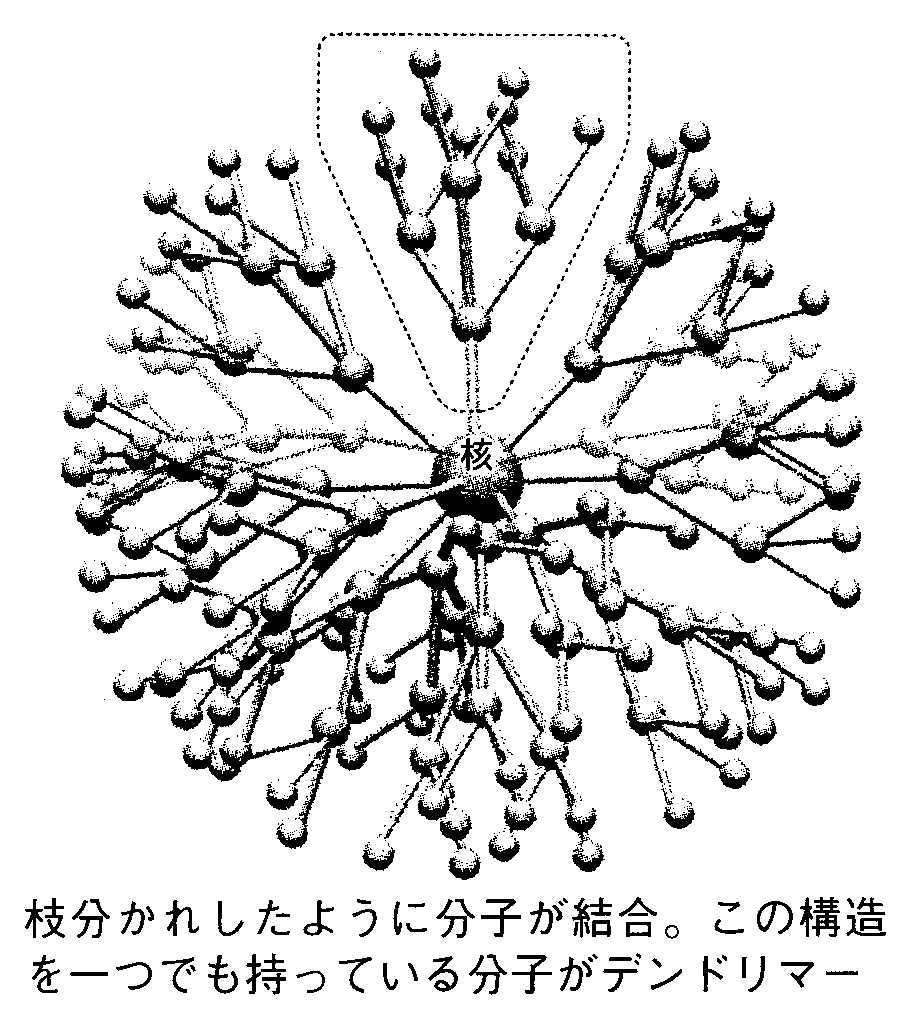

患部だけで効果を発揮する副作用の少ない薬物や、植物の光合成のように効率のよい太陽光発電を実現する新しい材料として、「デンドリマー」と呼ぶ化学物質が注目されています。中心の核に、枝分かれを持つ樹木のような構造の分子が数本付いた化学物質で、毛髪の太さの5万分の1ほどのナノ(ナノは10億分の1)メートルレベルの大きさです。ギリシャ語で樹木を表す「デンドロン dendron」から名づけられました。

アメリカの化学者が1980年代の半ばに合成し、最初に日本の専門誌に論文を掲載しました。その小さな樹木のようなきれいな形に注目が集まり、日本の化学者も研究に取り組むようになりました。研究が進むにつれて、形が面白いだけではなく、デンドリマーには特別な機能があることも明らかになってきました。

東京大学の相田卓三教授は、世界のデンドリマー研究をけん引する化学者の一人です。人間の体の隅々まで酸素を運ぶ血液中の赤血球のように働く化学物質や、植物の光合成のように効率よく太陽のエネルギーを集める材料などをデンドリマーで作り出しました。耐久性などが課題ですが、生き物の持つたんぱく質に似た働きをする人工物質として注目されています。

デンドリマーの表面に患部を見分ける化学物質や抗がん剤などを付ければ、画期的な薬剤になると考える化学者もいます。がん細胞に通じる血管の穴は大きいので、デンドリマーで大きさを調節すれば効果的に薬ががん細胞に届くといわれています。フラーレンと呼ぶサッカーボールのような炭素分子をくっつけて、エイズウイルスを攻撃する薬剤を研究しているグループもあります。

課題のひとつは作製が難しいことです。1個のデンドリマーを作るには試験管の中で小さな樹木を一つずつ反応させなくてはなりません。様々な応用が考えられるだけに、量産法の開発が重要になっています。

http://www1.accsnet.ne.jp/~kentaro/yuuki/dendrimer/dendrimer.html

☆デンドリマー 〜分子の珊瑚礁〜

「デンドリマー」と呼ばれる、まるで木の枝か珊瑚礁のような形をした分子が近年大きな注目を集めています。今回はこの独特の形状を持つ分子について紹介していきましょう。

プラスチックなど一般に「高分子」と呼ばれる化合物は、同じ単位がずらずらと直線あるいは網目状につながったものです。これに対しデンドリマーは次々と規則的に枝分かれを繰り返しながら放射状に広がり、樹木のような形をとります。この枝分かれの具合は、数学でいうフラクタル図形などと同じように「世代1」「世代2」といったように表します(正確な意味でのフラクタル図形とはちょっと違いますが)。ちなみにデンドリマーという言葉は、ギリシャ語の「dendron」(樹木)に由来します。

上の絵ではわかりやすく平面的に構造を示していますが、実際には大きなデンドリマーは球状になり、表面に数多くの官能基(様々な特徴を持つ原子団)を高密度で持つことになります。表面や中身をどのような分子で作るか、どれくらいのサイズにするかはそれをデザインする化学者次第で、様々な面白い性質を持つデンドリマーが合成されています。

例えば、窒素原子(青)は金属原子にくっつきやすいので、上の図のようなデンドリマーは金属イオンを大量に、しかも強く抱え込むことが知られています。しかし、デンドリマーの内部空間には金属以外にも様々な分子が取り込まれることが知られており、これを使ったいろいろな応用が考えられています。

例えばアドリアマイシンなどの抗癌剤は水に溶けにくいのが難点ですが、ポリアミドアミン(PAMAM)デンドリマーと呼ばれるタイプの化合物にこれを取り込ませ、水に溶けやすい形にして患部に送り届ければ(ドラッグデリバリー)、この難点をカバーできます。下の絵の、外側にたくさん伸びているポリエチレングリコール鎖(紅白のひも状の部分、略称PEG)は水になじみがよく、これで水溶性を稼いでいるわけです。なんだかイソギンチャクの触手に隠れるクマノミのようなイメージです。

| : |

|

| |

PAMAMデンドリマーに取り込まれるアドリアマイシン(緑色) |

フラーレンは医薬としても様々な可能性が考えられていますが、水にほとんど溶けないのが大きな障害になっています。そこで水溶性のデンドリマーにくっつけてやり、必要なところでデンドリマーから切り離して標的を攻撃させるような方法も考えられています。エイズや癌といった難病治療の切り札として、フラーレンとデンドリマーのコンビが活躍する日も遠くないかもしれません。

| : |

|

| |

フラロデンドリマー。緑色がフラーレン部分。 |

ホウ素中性子捕捉療法という癌の治療法にも、デンドリマーが大きな役割を果たそうとしています。この方法では多量のホウ素原子を患部近くに送り込んでやる必要がありますが、多くの分岐を持つデンドリマーはこの目的にぴったりです。さらに癌細胞を認識する抗体、水溶性を上げるための長いPEG鎖、分子の所在を確認するためのダンシル基(緑色)を組み込み、1分子に多くの機能を持たせることに成功しています。

| : |

|

紫色のかたまりがホウ素クラスター、緑色が蛍光を発するダンシル基、右側の鎖が水溶性を上げるためのポリエチレングリコール鎖(抗体部分は省略)

|

これらデンドリマーは体内に残存すると毒性などの心配もありますが、徐々に体内の酵素などによって、生体に害のないグリセリンやシュウ酸などに分解される「バイオデンドリマー」というものも提案されています。これらは化学物質に敏感な、角膜などの損傷を修復するのに使えると考えられています。

| : |

|

| バイオデンドリマー。シュウ酸とグリセリンとのエステル結合で出来上がっている。 |

血液中の色素ヘモグロビンは、内部にヘムと呼ばれる四角い分子を持ち、この真ん中にはまっている鉄原子が酸素や二酸化炭素を運ぶ役回りをしています。この鉄が血の赤い色、ひいては肌の色を決定しています。酸素がついた場合鮮やかな赤、二酸化炭素の場合は暗い赤に変化します。動脈血、静脈血の色の違いはここに由来します。

| ; |

|

| ヘム部分。灰色の球が鉄イオン、2つの赤い球が酸素分子。 |

しかし酸素分子(O2)と鉄の結合はそれほど強くなく、ヘムがむき出しの状態ではこうした錯体を作ることができません。酸素と鉄が安定な錯体を作るのは、タンパク質の大きな分子に取り囲まれているからだと考えられてきました。

相田らはこれを証明するため、タンパクの代わりにデンドリマーでヘムのまわりを覆った分子を合成し、これが血中のヘモグロビンと同じように機能することを確認しました。こうした分子は効率よく酸素を運ぶ人工血液へと結びつくかもしれません。まあこうした理屈を抜きにして鑑賞に値する、何か凄いくらいの構造です。

| : |

|

デンドリマーにまわりを覆われたポルフィリン-鉄錯体

|

相田らはデンドリマーに関してさらに面白い発見をしています。ジアゾベンゼンという分子は、紫外線を当てると窒素−窒素結合がねじれるように変化し、ジグザグ型から「コ」の字型へと変型します。

⇔

⇔

ところがこのジアゾベンゼンのまわりをデンドリマーで覆ってやると、はるかにエネルギーの弱い赤外線でもこの変化が起こることがわかりました。これは理論的にも全く予測されていなかったことで、近年の化学界の大きなトピックスの一つです。

おそらく周りのデンドリマーがアンテナのように働き、エネルギーを集めて中央のジアゾ部分に伝えているのだろうと考えられています。デンドリマーのサイズが小さかったり、形が不揃いだったりするとこの現象は起こらないとのことで、分子の形が機能に直接の影響を与えている珍しい例といえそうです。

相田らはさらに研究を押し進め、光を吸収するポルフィリンをたくさん組み込んだデンドリマーを合成し、人工光合成を行おうとしています。光合成は自然が生み出した最も複雑で華麗な化学反応の一つで、これを人間の手で行うのは化学者の最大の夢の一つですが、デンドリマーというユニークな構造はその夢をかなえる大きな鍵となりそうです。

| : |

|

| ポルフィリンデンドリマー。構造がわかりやすいよう、あえて平面的に描いた。 |

その他にもいろいろなデンドリマーが報告されています。ドイツのMullenらはベンゼン環のみで構成された、雪の結晶を思わせる美しい分子を合成しています。ここから水素を奪いつつ炭素−炭素結合を作らせると、蜂の巣のようなシート状の分子に変化します。

→

→

ポリフェニレンデンドリマー(左)とグラフェン(右)

有機合成方面への応用も研究されています。反応を触媒する作用のある金属原子をデンドリマーの表面にくっつけてやると、反応が効率的に進行する上、回収して再使用が可能となるなどの報告があります。ご覧の通り木の枝に生る木の実のようなイメージです。

金属原子(ピンクの球)を担持したデンドリマー。金属上の配位子は略。

植物の枝は全体が太陽の光に当たれるようにああした形になっているといわれますが、それと似た形の触媒デンドリマーも、全ての金属が反応に参加できる配置になっています。効率のよさはここに由来するのでしょう。

最後に、ごく最近デンドリマーのきわめて面白い応用が報告されたので紹介しておきましょう。Zimmermanらはポルフィリン(緑色)をコアにし、末端に二重結合をたくさん持ったデンドリマーを合成しました。

Zimmermanのデンドリマー。末端に多数のオレフィン(二重結合)を持つ。

ここにある種の小さな分子を混ぜてやるとデンドリマーに包み込まれ、タコが獲物を捕らえたような具合になります。ここでこの「タコの足」同士をメタセシスという反応で縛りあわせてしまいます。標的分子はデンドリマーによって何重にもぐるぐる巻きに固定された格好になります。

ここでアルカリ加水分解という反応を行い、真ん中のポルフィリンを切り離してしまいます。デンドリマーの包みに穴が空き、標的分子はここから逃げ出してしまいます。後には標的分子の形に空洞の空いた、いってみれば標的の形状を記憶したデンドリマーが残ります。できあがったデンドリマーは標的分子を認識し、多数の分子から標的分子だけを空洞に取り込むようになります。

人間の体は外敵が侵入してきたときに、「抗体」と呼ばれる外敵を取り込むタンパクを作り出しますが、今回の研究はいわばその抗体の機能を人工的に実現したものといえます。今までにも特定の分子を認識する分子は合成されていましたが、いろいろな分子に対して一般性のある方法はこれが初めてです。非常に面白い発想で、この論文が科学誌の最高峰「Nature」に掲載されたのも当然といえるでしょう(Nature

418,399-403(2002))。

見てきたようにデンドリマーはその特性を生かして、非常に広い分野に対して応用が考えられています。特に光合成や抗体などのように、これまで生体の最も複雑なシステムと考えられていた分野のシミュレートにある程度成功しているのは注目に値します。生命というシステムは図り知れないほどに精妙ですが、これに挑んでこれを上回るものを創り出すのも化学の役目です。その夢を実現するための強力な武器として、デンドリマーの研究はこれからもさらにホットになっていくと思われます。

http://www.nitto.co.jp/culture/science/science_02/science_02.html

21世紀の担い手たち 東京大学教授・相田卓三

デンドリマーの赤外線捕集アンテナ機能

デンドリマー

デンドリマーは、樹状に枝別れした巨大分子であるが、その構造的な特徴に着目した研究者がいる。東京大学教授・相田卓三氏である。高分子化学を専門とし、ポルフィリンの機能を長年研究してきた相田氏は、球形であるデンドリマーの「形」のおもしろさにひかれ、これを分子のフラスコに見立て、その内側に他の物質を入れ、特徴的な化学物質の合成を行うことを考えた。そしてこの技術を活かし、最終的には「人工血液のようなものを作れたら」という発想から、デンドリマーを使って実験を開始した。

発見は「偶然」から

では、そこに赤外線を照射する発想はどこから来たのか。デンドリマーの中に閉じこめたある種の鉄イオンが酸素と結合していることを証明するため、当初、赤外分光法を利用することを考え、サンプル溶液を赤外線の中に入れたところ、意外にも溶液に色の変化がみられた。「エネルギーが非常に弱い赤外領域の光で化学反応が起こることはない」というのが通説であるが、この「色の変化」は、つまり化学反応が起こったことを暗示していた。これが、相田氏が最初に赤外線に着目したきっかけである。これは、実に画期的な発見であった。既存の理論では考えられない現象が起こったのである。

デンドリマーのような巨大分子は、そのもの自体を作るのにかなり時間がかかる。実際、3カ月以上かけていろいろな大きさのデンドリマーをつくり、赤外線照射の実験を念入りに行った結果、本来赤外線を当てても何も起こらないアゾベンゼンという物質をデンドリマーの中にいれ、赤外線を当てると、鉄イオンと酸素からなる系と同様にある種の化学反応が起こることを確認できたのである。

相田氏は、直ちにこの現象の本質を解明する研究に入った。そしてその結果、球形の巨大なデンドリマーに赤外線を当てると、デンドリマーが吸収した光エネルギーが中央部に集まり、化学反応を引き起こすことができる程の大きなエネルギーを生み出すことを突き止めた。不思議なことに、デンドリマーが小さい場合や、大きくても構造欠陥をもつ場合には、そのような現象は起こらない。即ち、デンドリマーを構成するユニットが規則的に並んでいる時のみ、光エネルギーが中央部に有効に集まり、光反応が始まるというのである。これは、分子の形や大きさがその機能に決定的な影響を及ぼす希有の例である。

上記写真:赤外線を吸収するデンドリマー分子

生命を越える化学

最近、相田氏は赤外線だけでなく、紫外線でも実験を開始した。この場合、色素分子を閉じこめたデンドリマーを用いるが、まず、デンドリマーが紫外線を吸収し、そのエネルギーが中央部の色素分子に伝わり、吸収した紫外線とは異なる波長の光が放出される。この一連のプロセスは、デンドリマーが球形の場合、極めて効率よく起こる。

さらに、デンドリマーの構造の中に可視光線を吸収する色素ユニットを多く組み込むことで、天然の光合成の光補集アンテナに近い系を作り出し、太陽光を利用する化学反応(人工光合成)の可能性を探索している。

「目的思考で全ての現象を見ると、大部分のものは自動的に捨てられてしまうが、その捨てている実験結果を別の観点から眺めると、極めておもしろい事実を暗示している場合もあり、頭を常に柔らかくして研究に取り組みたい」と相田氏は語る。

また、「化学は、人工物を扱っているという利点を考えると、バイオが常に究極の姿ではない」というのが、相田氏の持論である。「バイオを超えるものが人工物にあるに違いない。生命ができない事をやるのが、化学の方向の一つである」と意気込む。既存の理論は、現象の予測や理解には役立つが、既存の理論にあわないからといってその現象を否定するのはナンセンスである。デンドリマーの赤外線捕集アンテナ機能もそのような異常現象の一つである。「21世紀は光の時代」とよく言われるが、まだ分かっていない事が意外に多い。「光化学と物質合成の、両分野を常に見比べながら実験を行うと、とてもおもしろい」と相田氏は熱く語る。

相田 卓三(あいだ・たくぞう)

1956年生まれ。横浜国立大学工学部応用化学科卒。東京大学大学院工学系研究科化学生命工学専攻。工学博士。

http://www.jst.go.jp/pr/report/report135/aida.html

相田 卓三

樹木状多分岐高分子(デンドリマー)が提供するナノ空間の科学にいち早く取り組み、「外部環境からの孤立化」により、従来とは大きく異なる特異な機能や物性を発現させることに成功した。これらの成果として、デンドリマー組織を介した光誘起電子移動による長寿命電荷分離状態の実現(J.

Am. Chem. Soc., 1996)、デンドリマーの光捕集アンテナ機能や励起エネルギーの特異な伝播過程の発見(Nature,

1997、J. Am. Chem. Soc., 1998)、およびそれを利用した新規発光素子の開拓(J.

Am. Chem. Soc., 1999)、さらに、デンドリマーナノ空間を利用した高反応性(不安定)金属クラスターの物理的安定化による酸素捕捉金属タンパク人工モデルの開拓(J.

Am. Chem. Soc., 1999)や水素結合の安定化による極低濃度で機能する有機ゲル化剤の開拓(J.

Am. Chem. Soc., 2000)などをあげることができる。また、ハニカム状に配列した無機ナノチャネル集積構造を利用して、これまでで最も細い結晶性高分子ナノファイバーを合成し(Science,

1999)、高分子材料の合成と加工を同時に行うはじめての方法論を開拓している。これら以外にも、「記憶」を持つ超分子システム(J.

Am. Chem. Soc., 1997/2000)やフラーレンを強く捕捉するパイ電子系ナノ空孔の開拓(J.

Am. Chem. Soc., 1999)など、多くの独創的かつ革新的な研究成果をあげている。

⇔

⇔

→

→